WORKS

安全な建物をつくるために重要なことは何だと思いますか?もちろん建物自体の強度は大切です。しかしいくら建物を丈夫につくっても、その下の地盤が弱くてはしっかりと支えられませんよね。安全安心な家を建てるために行われるのが地盤調査です。

地盤調査って何をするの?

よく耳にするのが「ボーリング調査」ですが、これはマンションなど大きい建物をつくるときに行われる本格的な調査です。より深いところまで細かいデータが知れるのですが、調査にかかるコストが高いんですね。

そこで戸建て住宅を建てる際には、低コストでできる「スクリューウエイト貫入試験」が主に行われています。

具体的には先端がネジ状になった鉄の棒を地面に刺して「どのくらいの重りをのせて、どのくらい回転させたら刺さるのか?」を調べるという方法です。なかなか地面に刺さらなければ硬い地盤、スムーズに刺されば軟らかい地盤、といったように見きわめます。

もし地盤改良が必要ということであれば、地盤の状態やコストなど考えたうえでどんな改良工事を行うのか決めていきます。

地盤調査のタイミング

一般的に地盤調査は、土地を買ったあと建設前のタイミングで行います。

土地を買う前に地盤調査をしたいと思われるかもしれませんが、その時点では建物の位置やプランも具体的に決まっていないので、なかなか難しいでしょう。同じ土地のなかでも、位置によって地盤の強さは変わってきます。

正確な調査は購入後にはなりますが、購入前に周辺地域の状態や地盤調査会社の資料などを見ることで、ある程度のリスクを見きわめることはできます。たとえば「周辺の建物に異常がある」「昔は田んぼや沼だった」などがわかると、注意が必要です。ご自身で見るのはなかなか難しいと思いますので、ぜひ専門家にご相談ください。

まとめ

地盤調査は住宅を安全に建てるためには欠かせない調査です。建築基準法でも原則として地盤調査の結果にあわせて適切な基礎をつくらなければならないルールになっています。軟弱地盤であると判明すれば、状況にあわせた地盤改良工事を行います。正確な地盤のデータは調べてみないとわからないため、事前に余裕をもった資金計画をされると安心です。

こんにちは!

仲山工務店設計事務所 広報担当 西です。

ぽかぽか・・を通り越して汗ばむ陽気ですね🌞

この季節外れの暑さはまもなく落ち着くそうですので

服装選びに気を付けたいところです。

4月に入りまして、期間限定モデルハウスを公開中です🏠

また、常設モデルハウスにてお家づくり勉強会も開催しております。

先週ご来場くださった皆さま、ありがとうございました!

土地のことから間取り、耐震、高気密高断熱、建築スケジュール…等々

お家づくりについてたくさんお話ししました。

「すごく勉強になった」とのお言葉もいただけて、私どもも嬉しいです✨

ぜひ見学したいという方へ🌼

画面右上「EVENT/BLOG」の「イベント情報」からご予約くださいね。

お家づくりのことで話を聞いてみたい!相談したい!という方

まだ考え始めたばかりでいろいろ分からないという方も

お気軽にぜひ一度お問い合わせください。

こんにちは!

仲山工務店設計事務所 広報担当 西です。

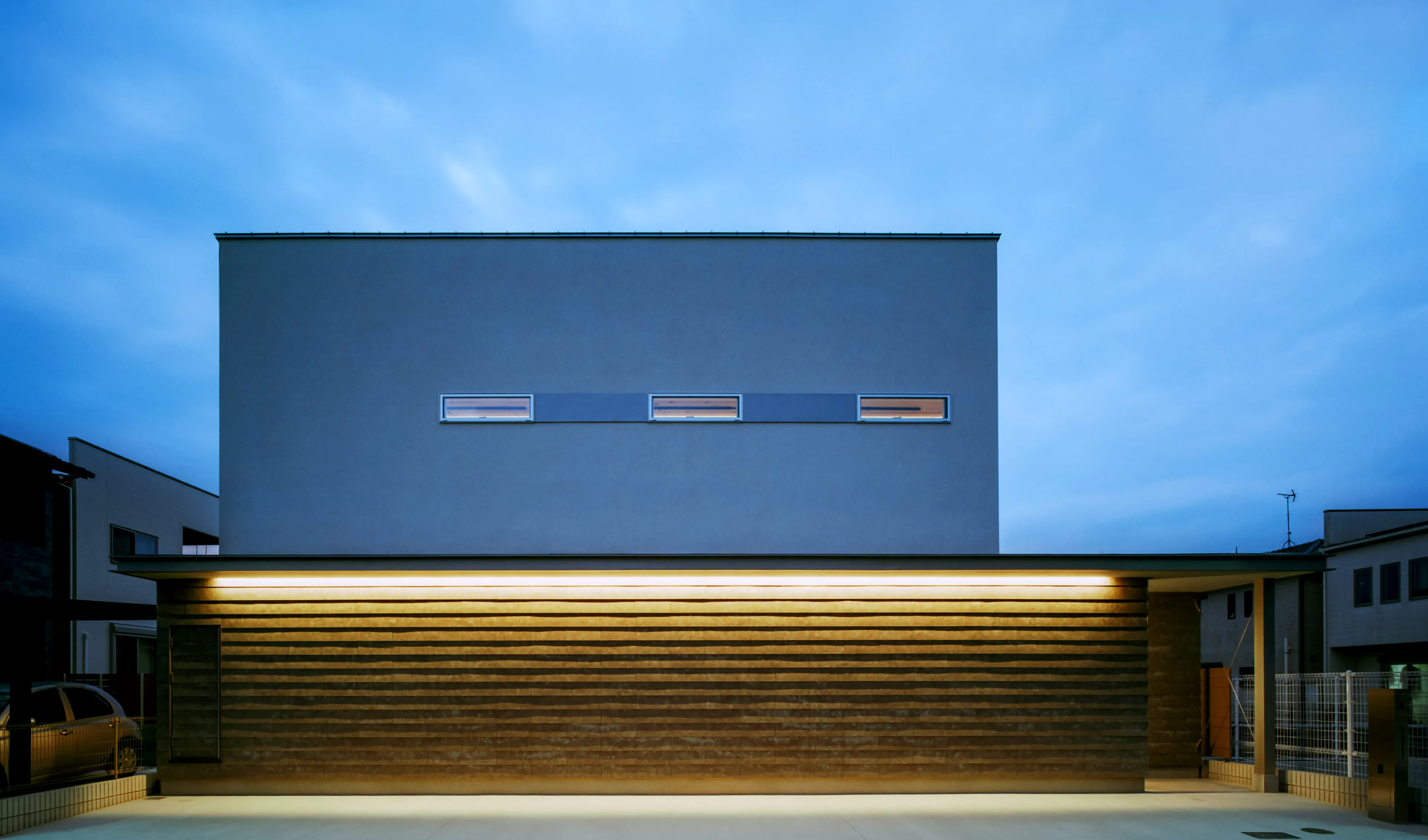

生駒郡斑鳩町にて『期間限定モデルハウス』公開中です。

時間:10:00~18:00 【完全予約制 1時間1組】

※詳しい住所はご予約時にご案内いたします

弊社 常設モデルハウスとはまた異なるテイストのお家です。

期間限定となっておりますので、この機会にぜひお越しくださいませ。

詳細はコチラ➡ https://kokage-nara.com/lp/

●高性能(HEAT20 G2 Ua値:0.41 Q値:1.48 C値:0.12 耐震等級3+制振)

●パッシブ設計

●可変性のある間取り

●大開口の吹き抜け窓

●家具やファブリックまでのトータルデザイン

ご興味のある方はぜひ今回の見学会へお越しください。

ご予約は下記フォームまたは 0745-76-1094までご連絡ください。

◆お施主様の大切なお家をお借りしています。

新型コロナウイルス対策のためマスクの着用をお願いいたします。

建築家と建てる家ってどんな家?高性能住宅って?

など、これから新築を考えられている方へ勉強会も行なっています。

ご参加後の執拗な勧誘等は一切致しません。

ご希望の方はお気軽にお問い合わせ、ご予約ください。

家を建てるときにはさまざまな検査をおこない、施工不良や欠陥がないか何重にもチェックします。その中の一つで任意の検査が「第三者検査」です。より安心して家を建てたいという方は、今回の記事を参考にされてください。

マイホームで必須の検査と任意の検査

戸建て住宅を建てる際には「必ず行うべき基本的な検査」と「追加で依頼して行う任意の検査」があります。

必須の検査で代表的なものが、建築基準法に適合しているかを確認する建築確認検査。自治体に建築確認申請をして、一定の検査を受けることが義務化されています。

また家を建てる住宅会社による社内検査というものも。基礎配筋・構造体・防水・断熱…といった工程ごとに検査がおこなわれます。しっかりと工事がおこなわれているか、設計図面どおりか、社内のルールに基づいて建てられているかなどチェックして、必要があれば手直しをします。

社内検査をするのは、社内の人間です。あくまでも工事をした側の人間が、検査を行うということになります。

そこで住宅会社とは別の会社が検査に入ってくれるのが、第三者検査です。これは義務ではない、任意の検査となります

第三者検査をいれるメリット

当社では自社での検査だけでなく、第三者検査による品質管理も行っています。第三者機関による検査を受けると、次のようなメリットがあります。

メリット1:施工不良を見つける

欠陥住宅ができてしまう原因はなんだと思いますか?もしかすると「故意な手抜き」というイメージがあるかもしれませんが、ほとんどの住宅会社は「手抜きをして欠陥住宅をつくろう」などとは思っていません。人間のやることなので、どれだけ気を配っていても、ミスがでてくる可能性がゼロにはならないのです。

そこで第三者検査を入れると、ちょっとした施工不良やミスにも気づきやすくなります。中立な立場で見ていただけるので「うちは大丈夫だろう」といった正常性バイアスも働きません。建築確認検査でも外部のチェックは入りますが、中間検査と完了検査の2回しか行われないので、第三者検査で外の目をこまめにいれるのは大きなメリットになります。

メリット2:ミスが減る

さらに第三者からのチェックが入ることで、現場の作業員の意識も引き締まります。ミスや施工不良が減り、欠陥住宅の予防につながるでしょう。

また住宅会社としても、完成後にミスが見つかると多額の修理費用がかかってしまうため、なるべく早い段階で見つけたいもの。第三者検査で品質管理をすることは、業者としても安心できるのです。

まとめ

第三者検査をいれると、中立な立場で施工不良をチェックしてもらえます。ちょっとしたミスも発見しやすく、また第三者が入ることで現場の気も引き締まってミスの予防にもなるため、メリットは大きいです。ぜひ住宅会社選びをされる際には「第三者検査を入れているか?」というのを一つのチェックポイントにされてはいかがでしょうか。

こんにちは!

仲山工務店設計事務所 広報担当 西です。

朝晩はまだ少しひんやりしますが、お昼間は春の陽気ですね♪

全国的には桜前線が順調に北上していくそうですよ🌸

このあたりは桜満開でとってもきれいです。

花粉症の方は憂鬱な面もあると思いますが…ご自愛くださいね。

弊社は地域の桜保存の会に協賛しています✨

私も休日にお花見にいってきました。

いちごが食べたくて・・・

とっても美味しくてあっという間にペロリ🍓

ではではまた♬

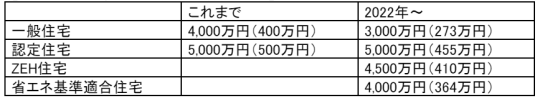

これまでの住宅ローン減税制度は2021年末まで?そんな話を聞いて、この先どうなるのかと気になっていた方も多いのではないでしょうか?

ようやく2021年12月10日に令和4年度税制改正大綱がとりまとめられ、2022年以降の住宅ローン減税の改正点が発表されました。どのような内容になるのか、ざっくりとポイントを見ていきましょう。

ポイント1:住宅ローン減税制度は4年間延長!

住宅ローン減税制度じたいは4年間延長され、2025年末まで受けられるようになりました。

ポイント2:控除率は1.0%→0.7%にダウン!

これまでは年末の住宅ローン残高の1%が控除されていましたが、これは逆ザヤ状態になってしまっていました。たとえば「住宅ローンの金利が0.5%なのに、住宅ローン減税が1%」といったように、手元に現金があってもローンを組んだほうがお得だったのです。

これが控除率0.7%に下がったのが、今回の改正で大きなポイントの一つです。

例)住宅ローン残高3,000万円の場合

改正前:1%→30万円が戻ってくる

改正後:0.7%→21万円が戻ってくる

ポイント3:控除期間は10年→13年に延長!

最近の住宅ローン減税は所得増税のために13年に延長されていましたが、もともとは原則10年の控除期間でした。

これが今回は、新築の場合は13年に延長されています。ちなみに中古住宅は10年のまま据え置きです。

これは所得が低めの方には朗報!これまで所得税・住民税で控除しききれなかった分が、3年伸びる分プラスにはたらく可能性があります。

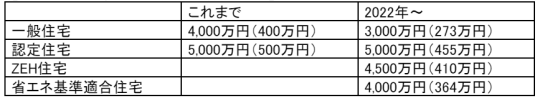

ポイント4:ローン残高の上限が変更

住宅ローン控除額の上限も変更予定です。

【住宅ローン残高の上限(控除額の上限)】

控除率が1%→0.7%に下がることで、一般住宅で最大400万円だった控除額が、最大273万円とダウンします。しかし新しい制度では認定住宅・ZEH・省エネ適合住宅の上限がアップするので、実際にはそこまで金額が変わらないという方も多いと予想されます。

ポイント5:所得上限が3,000万円→2,000万円にダウン

これまでは控除を受けられる所得上限は年間3,000万円でしたが、2,000万円に引き下げられる予定です。

これまでの住宅ローン減税は、高所得でたくさん所得税を払っている方ほどお得な制度でした。しかし改正で、富裕層よりも中間所得層向けの制度に変わるといわれています。

まとめ

今は金利が非常に低く、変動金利だと0.3〜0.4%で借りられるケースも多いです。仮に住宅ローン控除率が0.7%に下がっても、利息以上の恩恵が受けられる計算になります。まだまだお得に使える制度なので、これから住宅を建てる方は賢く活用していきましょう。

こんにちは!

仲山工務店設計事務所 広報担当 西です。

しばらく不安定な気候でしたが、今日はぽかぽかいいお天気です。

お花見日和ですね♬

弊社モデルハウスの桜もきれいに咲きました🌸

チューリップもかわいい🌷

いちごもこんなにちっちゃなお花が🌼

いちご・・食べたい・・・

春ですね~(o^-^o)

みなさんも春の陽気を楽しんでください♬

こんにちは!

仲山工務店設計事務所 広報担当 西です。

先週末の三連休は、完成見学会を開催させていただきました🏠

たくさんのご予約やお問い合わせ、ありがとうございました✨

土地のことから間取り、耐震、断熱、気密性についてなど

お家づくりのあれこれを、ご来場いただいた皆さまとお話ししました。

玄関に入った瞬間に「あったか~い」

リビングダイニングにて「この窓いい~光の入り方も」「この空間なんか落ち着く~」

・・・とのお言葉をたくさんいただきました。

(エアコン温度設定21℃×1台で2階まで全室カバー・吹き抜けアリ・床暖ナシ)

ご来場くださった皆さまと色々なお話しができて楽しかったです。

今回の見学会は都合があわなかったけど、ぜひ見学したい!という方へ🌷

本物件は、4月から6月末まで期間限定のモデルハウスとして開放予定です。

ご予約受付については改めてお知らせしますので、ぜひチェックしてくださいね✅

また、常設モデルハウスのご見学も受け付けております。

お家づくりのことで話を聞いてみたい!相談したい!という方

まだ考え始めたばかりでいろいろ分からないという方も

お気軽にぜひ一度お問い合わせください。

こんにちは!

仲山工務店設計事務所 広報担当 西です。

春先によく耳にする言葉「三寒四温」の通り

寒い日と暖かい日が交互にやってきてますね。

今日もちょっぴり肌寒いです。みなさま体調にはお気をつけて🌼

先日、モデルハウスのお庭で育てていた野菜を収穫しました🥬

大根の肩の部分をしっかり握ってよっこらしょ!っと・・・

思いのほかスルっと抜けました!

今回の収穫は大根とじゃがいもです♪

小さめでしたが、しっかり育ちました!感動✨

お水でキレイに洗って・・・ピカピカ輝いて見えます。

自分の手で育てたものは格別ですね。

あとは玉ねぎが植わっています。

収穫が楽しみです(o^―^o)

前回はパッシブハウスのメリットについてお伝えしました。快適性から健康、コスト面までたくさんのメリットがありましたよね。

そんなに良いものなら、すべてのハウスメーカー・工務店がパッシブ設計をしていてもよさそうなものですが、日本ではパッシブハウスを知らない方が多いですし、対応していないハウスメーカーもたくさんあります。なぜなのでしょうか?その理由について解説したいと思います。

パッシブ設計とアクティブ設計

そもそも多くのハウスメーカーがどのような家をつくっているかというと、パッシブとは逆のアクティブ設計です。

パッシブ(受動的)⇋アクティブ(積極的)

アクティブ設計とはつまり、機械で快適性をコントロールするような設計のこと。

太陽光パネルをたくさん載せて発電したり、エアコンをガンガン効かせたり、床暖房を入れたり…そんなイメージですね。

パッシブ設計が自然の力を使う、アクティブ設計が機械の力を使う、というと覚えやすいでしょうか。

アクティブ設計でも、機械の力で寒さや暑さはどうにかできます。太陽光パネルがたくさん載っていれば、お財布への負担も大きくなりません。

しかし「たくさん発電して、たくさん電気を使う」という設計なので、エネルギー効率としてはとても無駄が多くなってしまいます。メンテナンスの手間やお金もかかるでしょう。

反対にパッシブ設計は、そもそもエネルギーをあまり使わない家です。建物自体の性能を上げることで、いろんな設備にかける費用も少なく、そこに使うエネルギーも大幅にカットできます。

大手メーカーがパッシブ設計をしない理由

ではなぜ日本中パッシブ設計の家ばかりにならないかというと、パッシブ設計はオーダーメイドの設計が必要だから。

土地ごとに太陽や風の向きや大きさは違ってくるので、土地の特徴をしっかり見極めて、それに合わせて設計しなければなりません。

大手メーカーでは大量の部材を仕入れて、合理的にたくさんの家を建てています。

地域や土地ごとに大きく設計を変更することはできないので、パッシブ設計の対応は難しいんですね。

またローコストの規格住宅や建売住宅でも、同じように難しいでしょう。

パッシブ設計が得意な工務店

逆にパッシブ設計が向いているのは、地元密着の工務店や設計事務所。

その地域の気候風土に詳しく、小回りもきくので土地ごとの特徴をみながら個別の設計ができます。

パッシブハウスに興味があるという方は、ぜひパッシブ設計を売りにしている工務店や、実績のある設計事務所などに相談してみてくださいね。