WORKS

こんにちは!

仲山工務店設計事務所、広報担当入野です。

先日、着工式が終わり工事も着々と進んできました。

今回は家の土台工事の様子をご紹介します。

土台工事とは、基礎コンクリートの上に柱を建てる土台となる木材を設置する工事です。

現在の工事状況です。

土台にある、金物は何でしょうか?

この金物には、柱が建ちます。

kokageの家では、従来の在来軸組工法の仕口加工や継手加工を金物に置き換えた、金物工法で家を建てています。

金物工法は強度が強く、施工のしやすさが特徴です。

大工さんが、木材と木材が接続している金物にテープを貼っています。

↑テープを貼る前

↑テープを貼った後

これは、気密性能をより高めるためにテープの粘着を利用しています。

これはなるほど!と思った知識でした!!

これからも工事の進捗状況をブログで更新していきます。

ぜひ楽しみにしていてください~(*^^*)

こんにちは!

仲山工務店設計事務所、広報担当中平です。

先日、H様邸の着工式と地鎮祭を執り行いました。

まずは着工式。

着工式とは、工事が始まる前にお施主様をお招きし、家づくりに携わるスタッフや協力業者さんが集まる、顔合わせのような場です。

記念の手形も取りました!

手形は、お引渡しの際にお渡し予定です(^^)

続いて、地鎮祭。

これから始まる工事の安全とご家族の繁栄を願います。

この度は誠におめでとうございます!

お家が無事完成しますよう、心よりお祈り申し上げます。

これからも、末永いお付き合いをよろしくお願いいたします♩

西日があたると、気温の高い午後に日差しが入ってきて、お部屋の温度が上昇します。冬場はポカポカしてよいのですが、夏は暑くて光熱費がかさんだり、壁紙や家具が日焼けしてしまったりします。今回は新築での西日対策について考えてみましょう。

西日対策①窓の室内に日除けをつける

一番シンプルなのが、西日が暑い時間だけカーテンなどを閉めるという方法です。冬や朝など、暑さが気にならないときには開けておけますね。カーテンではなくブラインドをつけると、西日をカットしながら風を通すこともできます。

西日対策②窓の屋外に日除けをつける

西日は室内側からカットするよりも、屋外側から対策したほうが効果的です。すだれのようなイメージで、外側で遮ることで窓も暖まらずに効率よく西日対策できます。たとえば窓の外側にブラインドやシェード、雨戸を設置するなど。外観デザインとの相性やコストなどを考えつつ検討されるとよいかもしれません。

西日対策③庭木やフェンスで遮る

建物の外に庭木を植えたり、フェンスや格子を設置したりして西日を遮る方法もあります。これのメリットは、窓だけでなく外壁にあたる日差しも和らげることができるという点です。外構としても美しくなるのでいいですよね。木を植える場合は、太陽光に強く、しっかりと窓を隠せるような樹種を選ぶことが大切です。

西日対策④窓の断熱性能を高める

建物の中で最も熱が出入りしやすいのが、窓ガラスです。断熱効果のあるLow-E複層ガラスなどを採用すると、窓から伝わる暑さや寒さを抑えられます。Low-E複層ガラスには「遮熱タイプ」と「断熱タイプ」がありますが、西日の気になる窓には日差しをカットする断熱タイプが最適です。

西日対策⑤西側に窓をつくらない

ここまで窓の対策をお伝えしてきましたが、そもそも西側には窓をつけないという選択肢もあります。メリットは西日対策が不要になり、窓のコストも削減できること。しかし光と風が入らないので、窓のいらないお部屋を西面に持ってくる必要があります。

まとめ

西面に窓をつくらないのか、それともブラインドや庭木で和らげるのか…家を建てるときには総合的に考えなければなりません。窓の設計はとくに設計士の腕が試される部分です。

私たちは<開放的な大きな窓>をコンセプトの一つとして、窓にこだわった家づくりをしております。ここちよい空間を、ぜひモデルハウスへ体験しにいらしてください。

今日お話ししていくのは、換気システムについて。家を建てる際に「第一種換気と第三種換気ってどっちがいいの?」と疑問に思われた方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

24時間換気システムの義務化

まずは「そもそも換気システムって何?」というところからお話していきます。

日本の建築基準法では、窓を開けなくても機械で24時間換気しつづけるような「24時間換気システム」の設置を義務付けています。具体的には「2時間に1回は家の中の空気をすべて入れ替えるような換気設備」が必須です。

このルールができたのは2003年7月。これから家を建てるなら、どんな家であっても必ず換気システムをとりつけることになります。

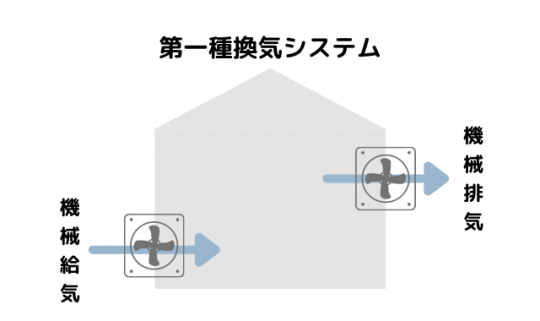

第一種換気と第三種換気の違い

換気システムにもいろいろと種類があります。一般的に住宅で使われているのは「第一種換気システム」もしくは「第三種換気システム」です。

どちらかを選ぶことになりますが、迷われる方も多いと思いますので、違いを見ていきましょう。

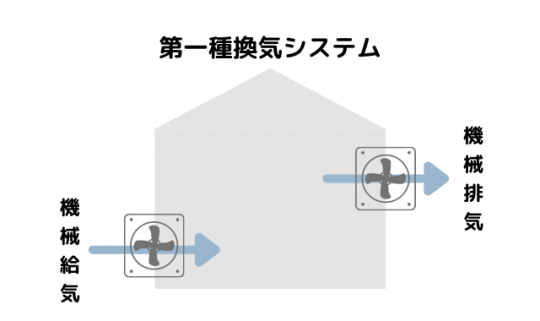

第一種換気システム

第一種換気は、給気も排気も機械で行うタイプです。価格は高めになりますが、どんなときでも安定して換気できます。

そして第一種換気の大きなメリットが、熱交換型の換気システムが取り入れられるということです。外の空気をそのまま空気を入れると、せっかく冷暖房をつけていても寒くなったり熱くなったりしますよね。熱交換型であれば、外気を室温に近づけて取り込めるので、冷暖房のロスを減らせます。

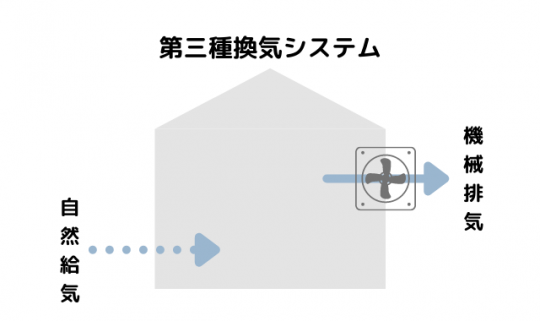

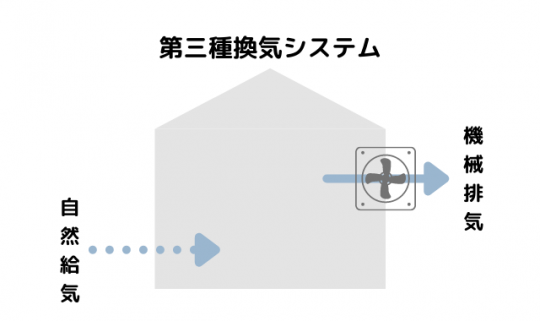

第三種換気システム

第三種換気は、排気のみ機械で行うタイプです。外から空気が入ってくる入口には、給気口という穴があいているだけで、自然と空気が入ってきます。

メリットとしては、価格が抑えられること。そして給気口はフィルターを掃除するくらいで済むので、お掃除はとても楽になります。故障した際には、排気のほうの機械のみを交換すればOKです。

注意点としては、家の気密がしっかりしていないと、うまく換気できないという点です。色んな隙間から空気が入ってくるため、換気にもムラがでてきてしまいます。

換気計画は「高気密」が前提!

カビやダニ、花粉、PM2.5、各種ウイルス…アレルギーや感染症に注目が集まるなか、家の空気もきれいにしたいという方は多いですよね。ご家族の健康のためにも、計画換気はとても重要な事柄です。

どの換気システムを選ぶにしても忘れてはいけないのが、換気計画は「気密性が高い住宅」が前提にあって成り立っているということです。特に隙間が多い家では第三種換気は難しいので、まず検討されているハウスメーカーや工務店の気密に対する考え方は確認されたほうがよいでしょう。

kokageでは全棟で「気密検査」を行なっています。家にどのくらい隙間があるか調べる検査ですが、いまいちピンとこないという方も多いですよね。今回は気密検査とは実際どんなものなのか、必要性やタイミングとあわせて詳しく解説したいと思います。

気密検査ってそもそも何?

気密検査とは「家に余計な隙間がないか?」を調べる検査です。このような機械を家の中に持ち込んで調べます。

簡単に言うと大きな扇風機のようなもので、建物内の空気を勢いよく外に追い出していきます。すると建物内の気圧は低く、外の気圧の方が高くなりますよね。その状態で家にあいている隙間から空気が入ってくる時間などを調べて、隙間の面積を測定します。

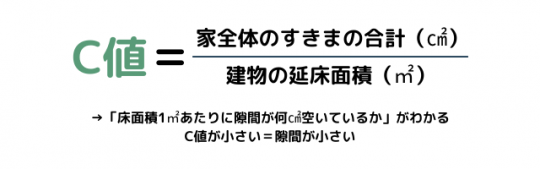

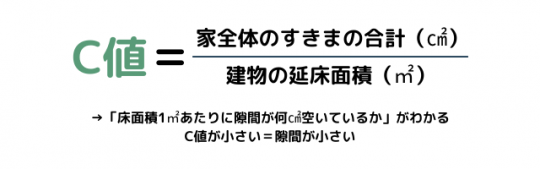

この気密検査でわかるのが、ハウスメーカーのカタログなどで目にする「C値(隙間相当面積)」です。

例えば弊社はC値0.5以下を目安にしているので、床面積1㎡あたりの隙間が0.5㎠以下。

100平米の家なら、家全体の隙間をすべて合わせても、50㎠(名刺サイズ)より小さいということになります。

気密検査は本当に必要なのか?

弊社では全棟気密検査を実施しています。

しかしハウスメーカーによっては「モデルハウスの気密検査でこのくらいのC値が出ていますから、わざわざ検査しなくても大丈夫ですよ」などと言われることもあるかもしれません。

これは要注意!なぜならモデルハウスのC値が、あなたの家でもそのまま出る可能性は、極めて低いからです。

家というのは人間が建てるものですから、ある程度のバラつきがでるものです。気密性能は机上の計算では求められません。一軒一軒気密測定をしてみて、初めてわかる性能なんです。

ですからなるべく気密検査をして「隙間がどのくらい空いているのか?」「どこを改善すべきなのか?」確認されることをおすすめします。

気密検査のタイミングは?

完成後の気密検査では、家の最終的なC値を知ることができます。しかし「C値はよかったね/悪かったね」とあくまでも結果を知れるだけに過ぎません。

工事中に気密検査を行えば、意図していたより大きい隙間を見つけて、改善することができます。

このように仕上げ工事が終わる前なら、床や壁をめくることなく、細かい隙間もチェックできます。

気密性を高めることで換気が効率よく行われ、断熱材の力も発揮できます。結露やカビも発生しにくくなり、家の長寿命化にもつながります。

私たちは、全棟気密検査を実施。お客様の快適な暮らしを実現する、長持ちする住宅をご提案します。

モデルハウス見学は、カタログや写真からはわからない、家の雰囲気や素材感などを見られる絶好のチャンスです。今回はモデルハウスで見ておくと役に立つ、見学のポイントをご紹介します。

生活動線を意識して間取りをチェック

まずはリビングやキッチンなど、住まい全体の広さや配置をチェック。自分が普段どのように家事や生活をしているのか、日々の動きをイメージしながら見るのがポイントです。

たとえば「朝起きたら洗面所で身支度と洗濯をして、キッチンで朝ごはんをつくって…」とシミュレーションを。「この配置はいいな」「自分が家を建てるなら、もっとこういうものがあればいいかも」などマイホームづくりに活かせる発見があるかもしれません。

床やソファに座ってみよう

モデルハウスでは担当者といっしょに歩き回って見学する方が多いです。しかし家ではそんなにずっと立っているわけではないですよね。イスに座って食事をしたり、床に座ってくつろいだりする時間もけっこう長いものです。

ぜひモデルハウスでは、ソファやダイニングチェア、床などに座ってみてください。座った目線での、天井の高さや広さなど感じることができます。お部屋の真ん中、すみっこ…といろんな角度から見てみてくださいね。

実際に触って使ってみよう

壁や床の質感は、カタログや写真だけではわかりません。無垢のフローリングの触り心地や香りを感じてみるなど、素材感を味わいましょう。どんな素材が使われていて、どんな雰囲気が得意なメーカーなのか、チェックしてくださいね。

ドアや窓、クローゼットなどの建具は、開け閉めしてみるのもおすすめ。水まわりや空調、換気などの設備で、もし実際に使えるものがあれば体験してみましょう

日当たりや風通しもチェック

日当たりや風通しも、図面や写真でなかなか分かりづらいポイントの一つ。ぜひ「気持ちのいい空間になっているかな?」と体感してみてくださいね。

窓の設計は、特にその工務店の設計力があらわれる部分でもあります。ただお部屋に大きな窓をつくればいい、というものではありません。心地良い光が入ってくるか、窓の近くが暑かったり寒かったりしないか、窓から見える景色はどうか…などチェックしてみてください。

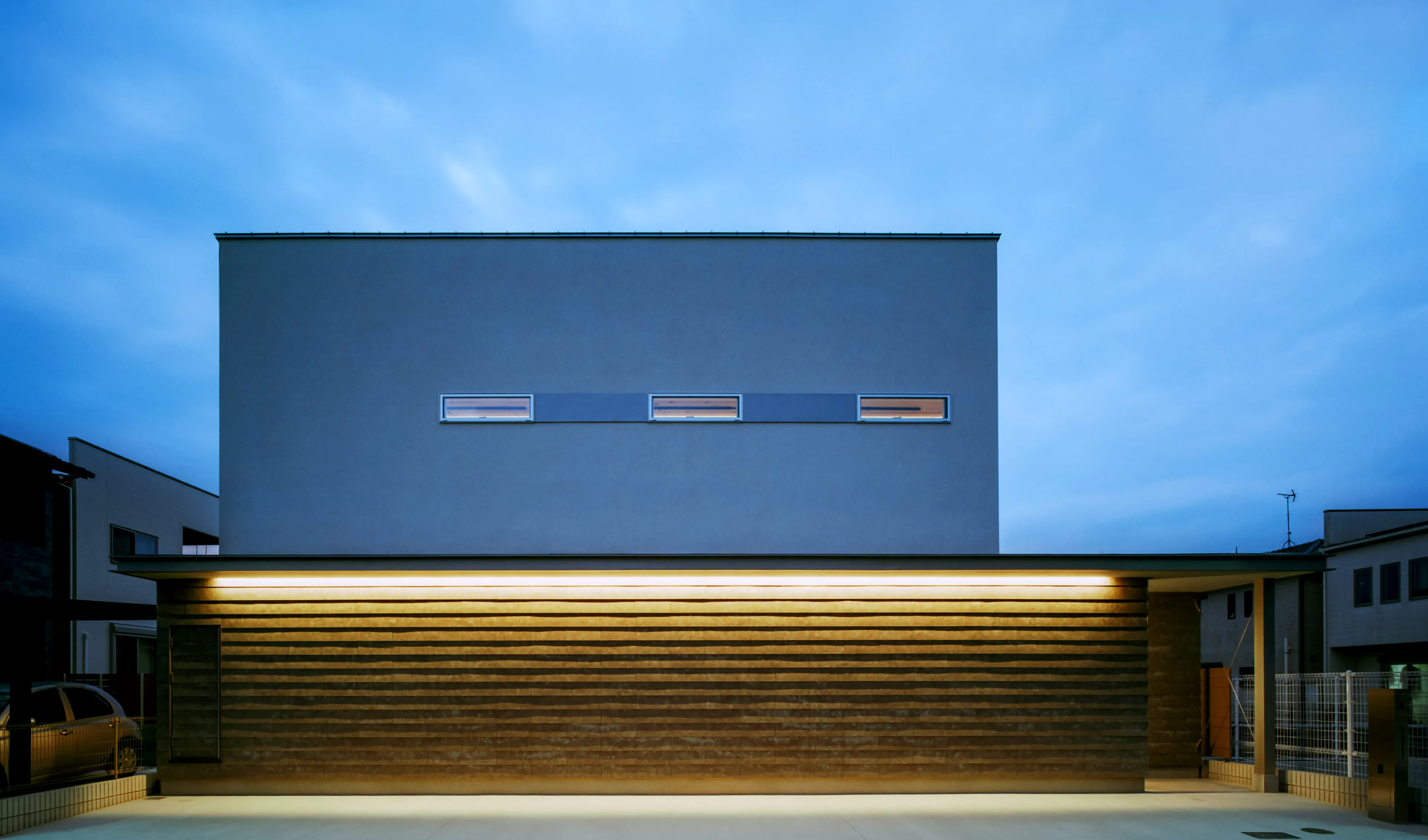

香芝市モデルハウス「kokage salon」

香芝市の下田小学校前の高台に、モデルハウスを公開しています。ウッドデッキからは四季折々の自然が眺められる、ホッとする空間です。

モデルハウス見学=契約ではありません。「すぐに買う気はないけど…」「自分たちに家って買えるのかな?」といった方も、お気軽にお越しください。

モデルハウス見学では、間取りや設備をまえにして担当者にいろいろなことを聞けるチャンスでもあります。どんな質問をするとたくさんの情報を得られるのか、モデルハウスで質問しておきたい項目の例をご紹介します。

標準仕様?それともオプション?

標準仕様とは、その工務店で基本となる仕様のこと。標準外の建材や設備をオプションでつけると、費用が高くなることがあります。モデルルームで気に入った設備があれば、標準仕様なのかオプションなのか尋ねてみましょう。

会社のイチ押しポイントは?

ハウスメーカーや工務店によって、それぞれ個性があります。たとえば自然素材に力を入れているところもあれば、手ごろな価格を推している会社もありますよね。

ぜひモデルハウス見学では、その会社の「イチ押しポイント」についてたずねてみてください。

お部屋の広さや高さはどのくらい?

家づくりをするにあたって、「土地は〇坪」「部屋は〇畳」「天井の高さは〇メートル」など数字で聞いてなかなかイメージできないという方が多いですよね。そこでモデルハウス等へ行った際には、お部屋の広さや天井高などを質問してみてください。「このくらいの広さのリビングにするには〇畳くらいなのか」と広さや高さのイメージをつかむのに役立ちます。

なぜこんなプランになっているのか?

「なぜ水回りの動線はこのようになっているのか?」「なぜ玄関収納がこんなに広いのか?」「なぜこの内装材を使っているのか?」など、ぜひプランニングの背景についても質問してみましょう。工務店の提案力を垣間見たり、ご自身の家づくりに役立つ情報が得られたりするかもしれません。

構造や性能はどうなっている?

耐震・断熱・気密などの性能は、住みごこちや安全性に大きくかかわる部分です。どのような工法や材料を使っているのか、ぜひ担当者に質問してみてください。また構造見学会を見に行ってみるのもおすすめです。

モデルハウスにはその工務店のこだわりがぎゅっと詰め込まれています。間取りや設備について気になること、わからないことがあれば、どんどん質問してみるとよいでしょう。

モデルハウス「kokage salon」

モデルハウス「kokage salon」では、地域のみなさんが交流できるようなイベントも開催しております。ブランドイメージでもある庭や畑もあり、スタッフが育てた季節のお野菜を収穫するなど、お子さんにたくさんの経験をしていただける場所づくりをしております。

家づくりに興味がある方はもちろん、地域のお子さんからご年配の方まで、どなたでも気軽にお越しください。

家を建てようと思ったとき、多くの方がハウスメーカーや工務店のモデルハウスを見学しますよね。せっかくお休みの日を使ってモデルハウスへ行くなら、なんとなくぼんやりと眺めるだけではもったいない!実りある見学会にするコツをご紹介します。

事前の情報収集を忘れずに

ハウスメーカーや工務店によって、特徴や強みはさまざま。「どんな材料や工法を採用しているのか?」「設計の自由度は?」「外観やインテリアのデザインは?」などあらかじめ基本的な情報を調べておくと、効率よくモデルハウス見学を進められます。

インターネットなどで地域の工務店を調べて、もし気になる会社があれば資料請求を。事前にカタログや施工事例で「どんな特徴があるメーカーなのかな?」と見ておくだけでも、きっと役に立ちますよ。

家族会議で希望を整理しておこう

モデルハウス見学を家づくりに120%活用したい!そんな方は前もって「どんな家に住みたいのか?」という希望を整理しておくと、現地で見るべきポイントも明確になります。たとえば「子ども部屋は2つほしいな」「庭でバーベキューができるといいよね」など、ご家族で話してみてくださいね。

モデルハウスで特に見たいポイントや、質問したい項目などをメモしておくとさらに便利。現地では「何を聞きたいんだったっけ?」となることも多いので、準備しておくと聞きたかったことを忘れずにすむかと思います。

モデルハウス見学で役立つ持ち物準備

モデルハウス見学の持ち物としては、筆記用具・カメラ・メジャーなどが定番アイテムです。

筆記用具

モデルハウスへ行くと、カタログや資料を渡されます。現地で気になったことや、担当者に質問したことをメモしておくと、後から見直したときに便利です。

カメラ

モデルハウスで気になる箇所があれば、カメラで写真におさめておくのもおすすめ。撮影しても大丈夫か、スタッフに聞いてみてくださいね。

メジャー

見学の際には、お部屋のサイズ感や収納の寸法など計測してみると、広さや寸法を検討するときに役立つかもしれません。もし新居でも使いたい大きな家具・家電(ソファやダイニングテーブル、冷蔵庫など)があれば、サイズをはかっておく方も。モデルハウスで「ここにソファを置いて…」と、広さなどをイメージするのに役立ちますよ。

モデルハウス「kokage salon」

当社でも香芝市藤山にモデルハウス「kokage salon」をご用意しております。ただ当社の家づくりについて知っていただくだけでなく、体験型モデルハウスとして大工の仕事を見たり、畑いじりをいっしょに楽しんだりと、ご家族でさまざまな体験ができる場所にしています。

「モデルハウスってちょっと行きづらいな」「家を建てるかどうかはまだわからないんだけど…」という方も、お子さんからご年配の方まで気軽にお越しください。

たびたび耳にする集中豪雨や台風などの水害による被害。日本は地震の多い国として有名ですが、家を建てるなら水害への対策についても考えておきたいものです。今回はマイホームを建てる際の水害対策としてできることを考えてみましょう。

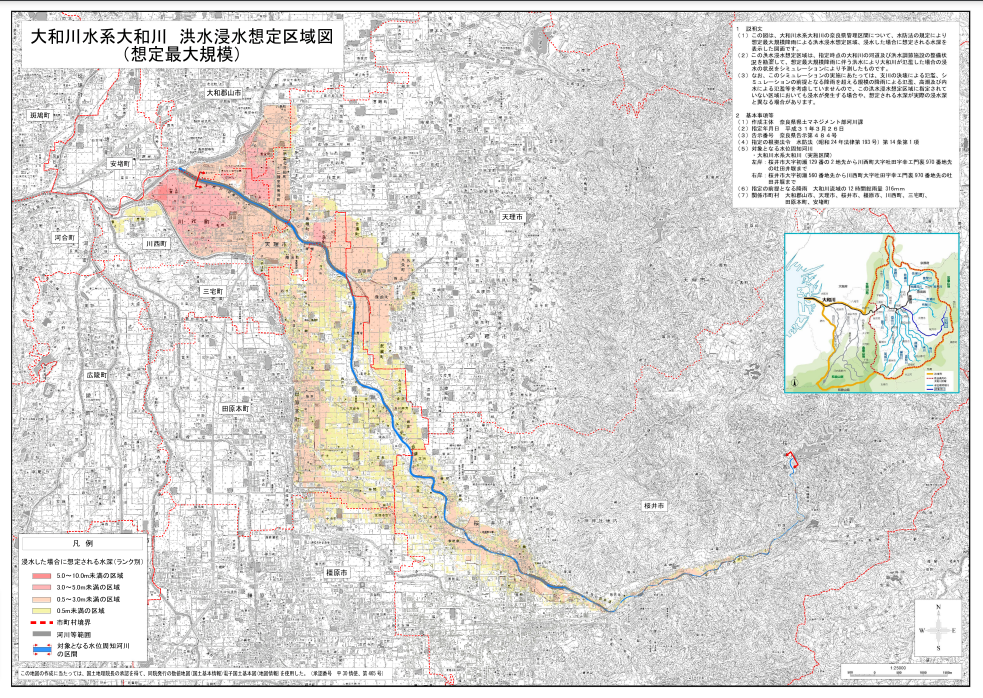

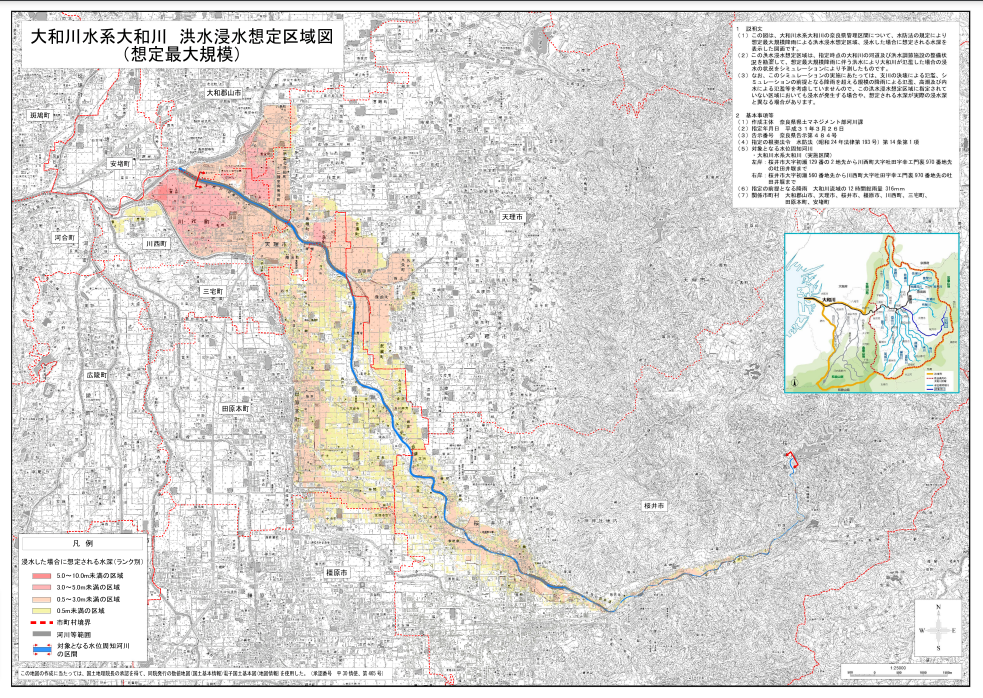

ハザードマップを確認する

出典/奈良県 洪水浸水想定区域図

ハザードマップとは水害や土砂災害などが発生したとき、危険な箇所や避難経路について地図に示したものです。国や自治体がその土地の成り立ちや地形、地盤、過去の災害履歴などをもとにつくっています。

マイホームを建てるならハザードマップを見て、その地域にどんな災害リスクが潜んでいるか確認しておきましょう。水害についても、浸水地域など予測がされています。

水害に強い家とは?

国土交通省の「浸水の予防・人命を守る家づくり」という資料の中で、水害から家を守るには「床上浸水」の防止に焦点を当てることが大切だといわれています。

床上浸水:家のフローリングや床の上まで水が浸水すること

床上浸水すると、一時的にそこの家に住むのは難しくなります。家具や家電など家の中のものを外に出して、乾燥や消毒などの作業をしなければなりません。

床上浸水を防ぐには?

床上浸水を防ぐには、次のような対策が考えられます。

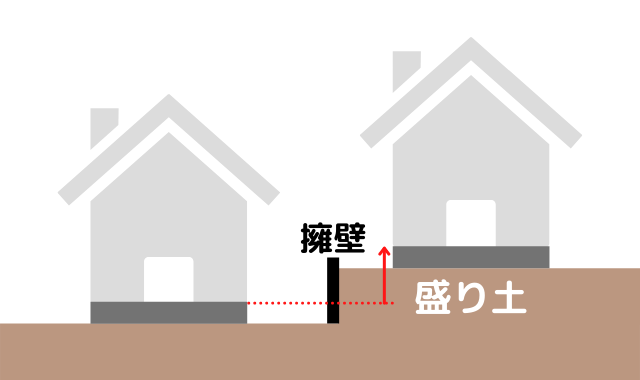

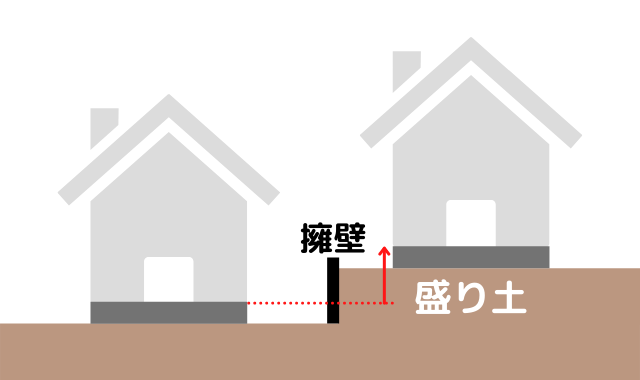

土地を高くする

周囲の家よりも低い位置に土地がある場合、盛り土をして土地の高さを上げるという対策方法があります。土地の高さを上げるほど水害からは守れますが、工事費はかさみます。また盛り土をしたぶん、地盤が不安定になってしまう可能性もあるので、地盤調査をもとにしっかり検討します。

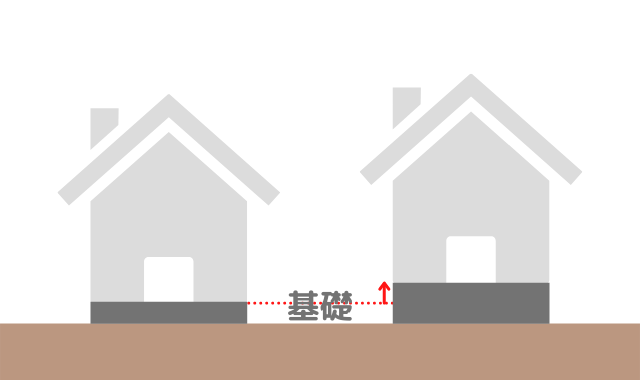

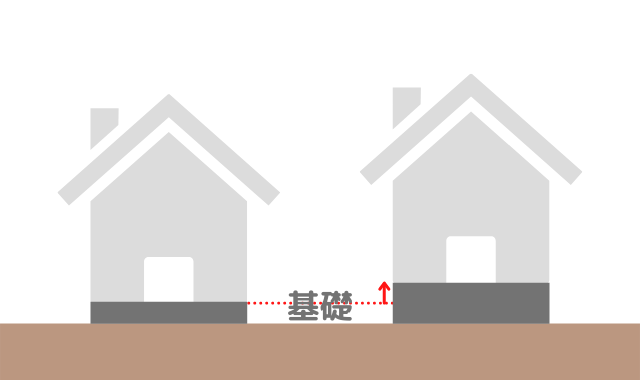

基礎を高くする

木造住宅の場合、コンクリートでつくる基礎の部分までの浸水であれば、家の中への水の侵入を防ぐことができます。建築基準法における基礎の高さは30cm以上とされていますが、もっと高くつくることで水害対策になります。ただし基礎を高くしたぶんコストはアップします。

家族を守る安全な家づくり

水害対策はコストも高くなるので、まずはハザードマップを見て、どのような災害リスクがあるのか確認されることをおすすめします。土地探しの段階で、災害リスクの低い土地を選ぶということも大切です。家は家族を守るものですので、安全な家づくりをしっかりと意識していきたいですね。

マイホームを建てるとき、気になることの一つがお金のこと。「自分はどのくらいの予算の家が建てられるんだろう?」となかなかイメージがつかない方も多いのではないでしょうか?今回は住宅ローンを利用される方が借りられる金額について考えてみましょう。

借りられる金額の目安は?

住宅ローンの借入可能額は、年収や年齢などをもとに計算されます。金融機関のホームページでは、年収や返済期間などを入力すると、借入可能額が計算されるシミュレーション等もあるので、ぜひ活用されてみてください。

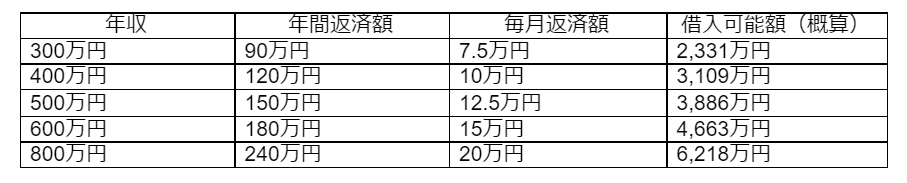

住宅ローンで「借りられる金額」の目安となるのが「返済負担率」。年収に占める年間返済額の割合です。

返済負担率(%)=年間返済額÷年収×100

返済負担率は金融機関によって違うのですが、おおむね30~35%が上限と言われています。

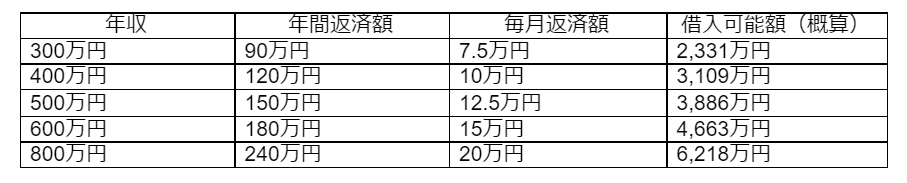

自分の年収でいくら借りられる?

例えば返済負担率30%が上限の金融機関の場合、年収500万円の方の借入可能額は次のように概算できます。

■年収500万円の方の借入可能額

年収500万円×返済負担率30%=年間返済額150万円

150万円÷12か月=毎月返済額12.5万円

金利1%、返済期間30年、元利均等返済という条件で計算すると

借入可能額は3,886万円

■【返済負担率30%】年収ごとの借入可能額

※金利1%、返済期間30年、元利均等返済

もちろん住宅ローンの審査のルールは、金融機関によってさまざま。また審査内容はすべて公開されているわけではないので、正確な「借りられる金額」は計算できません。返済負担率も金融機関によって数字がまちまちなので、あくまでもざっくりした目安として考えてみてください。

「借りられる金額」と「返せる金額」は違う

先ほどのシミュレーションの数字を見て、どう思われたでしょうか?「今の家賃と比べて、毎月返済額が意外と高いな」と思われた方も多いのではないでしょうか?

実は先ほど計算したのは、あくまでも金融機関から「借りられる金額」の目安です。実際は多くの方にとって「返せる金額」は、「借りられる金額」よりも少なくなっています。今支払っている家賃やマイホーム貯蓄、家を買ったあとにかかる固定資産税や修繕費などの費用を考えたうえで、ご家族にとって余裕をもって返せる金額を計算することが大切です。

住宅購入資金について悩んだときは…

将来のことまで見越して資金計画を立てるには、今後かかりそうな教育資金、マイカーの買い替え、老後の貯蓄はどのくらいしたいか…なども考えるとよいでしょう。ご自身で考えるのは大変なので、FP(ファイナンシャルプランナー)などに相談されると安心です。

弊社でも、住宅購入資金の考え方などご相談に乗っています。毎月5組様限定で「木の家相談会」も実施。家づくりの考え方や資金計画、土地探しのコツなど、香芝ではここでしか聞けない家づくりの本音をお伝えしております。ご興味ある方はぜひお気軽にご参加ください。