WORKS

日本は世界に比べて、親と子がふれあう時間が短いといわれていることを知っていましたか?とある調査によると、親子ですごす時間は日本では30分~1時間くらい。それに比べてアメリカでは3時間以上、韓国では1~2時間という回答が多かったそうです。

子供はいつか巣立っていくもの。親子でふれあう時間を増やせる、それでいてお互いにストレスが少ない間取りにしたいですよね。今回は親子の時間を自然と増やす間取りの工夫について考えてみたいと思います。

子供が安心して学習にとりくめるスペースを

最近人気の間取りが、キッチンの近くに学習スペースのある間取りです。料理や片付けをする親の近くで、子供が安心して勉強に取り組むことができます。少し手が空いたら宿題を見てあげたり会話したりもしやすいですよね。もちろん学習以外の時間、家事やパソコンなどの作業スペースとしても使えます。

ホームライブラリーで子供の興味を知る

本好きのご家庭なら、リビングなどの共有スペースに大きな本棚をつくるのもおすすめ。本をいつでも手に取れて、親子で本を通じた会話も広がるのではないでしょうか。子供がどんな本を手に取るかで、興味関心をさりげなく知ることができるのも良いですよね。

自然と家族が顔を合わせるリビング階段

中学高校と成長していくと、子供のプライバシーも気になってくるところ。子供部屋をつくるけれど、自室にこもって出てこないという事態は避けたい方が多いかと思います。子供部屋から出てきたとき、必ずリビングを通るように…とリビング階段も人気です。

リビングをもっと快適な場所に

家のなかで一番快適な場所がリビングであれば、家族は自然とリビングに集まってきます。大きな窓をつくって明るく開放的に。ごろんと寝転がってすごせるスペースをつくる。ゆとりある広さをとって、同じ空間でもほどよい距離感をとれるように…ぜひ長時間家族でストレスなく過ごせる場所について考えてみましょう。

家族みんながホッと一息安らげる家に

今回ご紹介したアイディアは、どれも一つひとつが奇抜なアイディアというわけではありません。家族のライフスタイルや趣味関心を考えながら、みんなが心地よくすごせる家を考えてみませんか。

私たちが大切にしているのは、人・地域・暮らしが豊かになるような家づくり。仕事に家事に子育てに…忙しい暮らしのなかで家族みんながホッと一息安らげる場所を提供したいと考えています。ぜひあなたや家族の人生設計や理想の暮らし方、考え方についてお聞かせください。

住まいに窓をつくるとき、「部屋を明るくしたいから、大きな窓がほしいな」「風通しをよくしたいから、2方向に窓がほしいな」と採光や採風を意識される方は多いですよね。しかし窓の役割は、採光・採風以外にもあります。そのほかの役割まで頭にいれて窓をつくると、もっと充実した暮らしが送れるかもしれません。

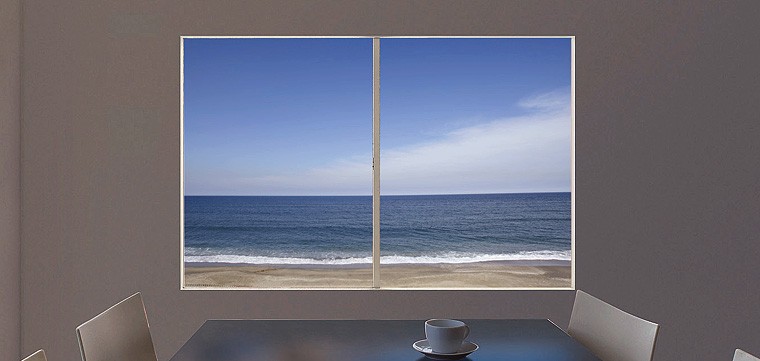

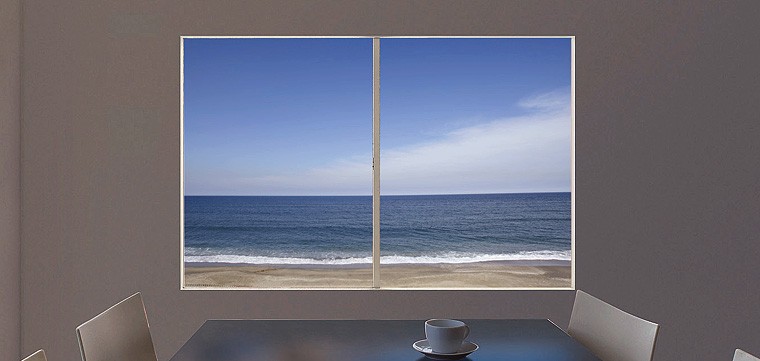

景色を楽しむ窓

参考/LIXIL

光と風を取り入れる以外の、窓の大きな役割が「眺望」です。

室内からみたときに、窓が額縁のように風景を切り取って、まるで一枚の絵画のように見せることができます。

和室から庭の四季折々の木々を見られるようにしたり、ダイニングテーブルから遠くの山々や隣の公園を眺められるようにしたり。

窓をひとつのデザインとして、暮らしの中に取り込んでみませんか?

参考/LIXIL

このとき大開口が良いのか、小さな窓をあしらう方がいいのか。スッキリとシンプルな窓枠がいいのか、装飾的なサッシを選ぶのか。

窓の方角やサイズ、デザインなどによっても、印象は大きく変わります。

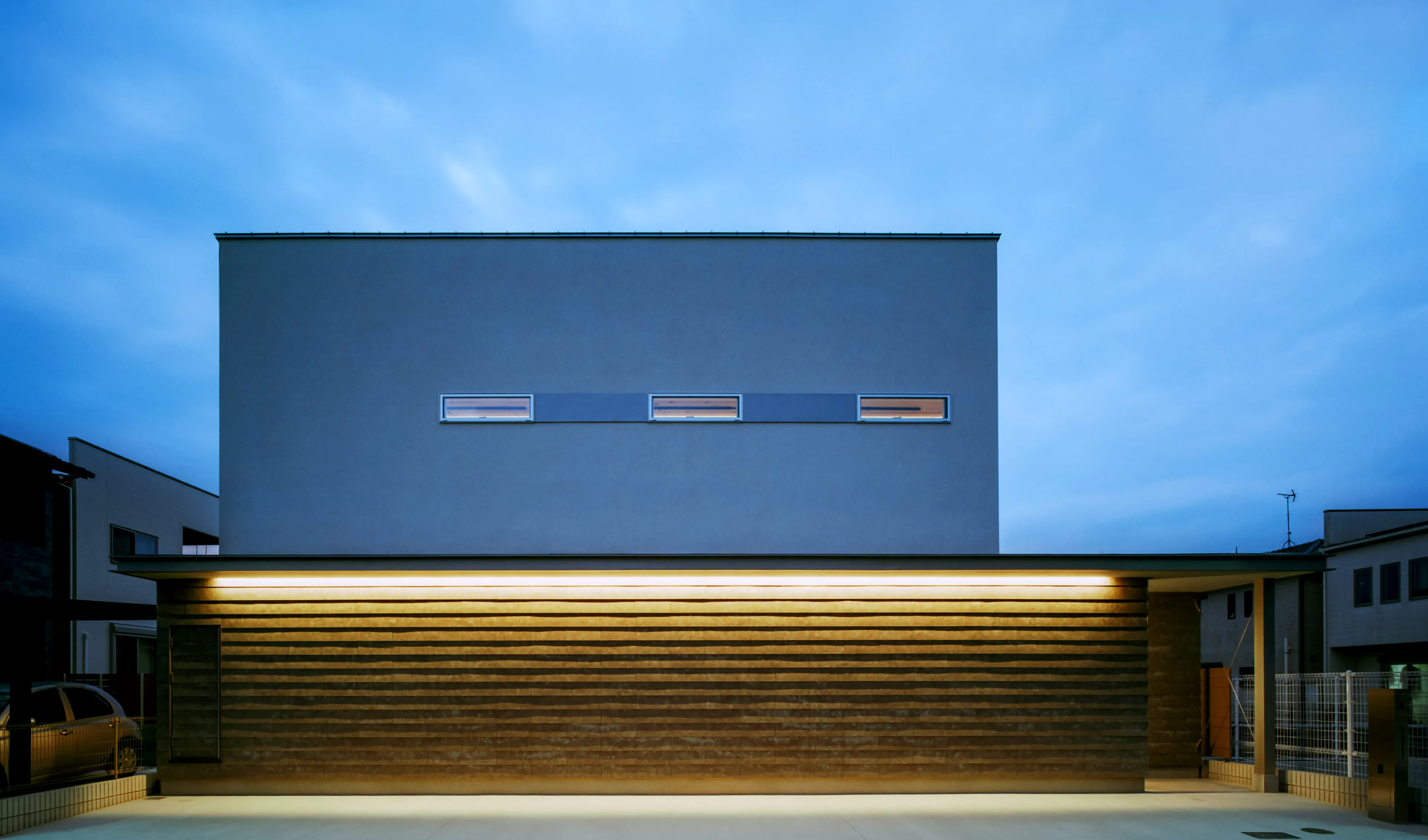

外観を美しくする窓

参考/LIXIL

窓は家の中からだけでなく、外からも見えるもの。住まい自体の印象はもちろん、街並みに影響することもあります。

参考/LIXIL

家の外観を整った印象にするには、窓の高さやサイズをそろえるのが基本です。

間取りに合わせて、窓をポンポンと適当に配置していくと、外から見たときにごちゃごちゃとした印象に。

ときおりランダムな窓なのにどこか美しく見える家に遭遇することもありますが、ああいった家はランダムに見えて実は綿密な計算のうえで配置されています。

外と内とをつなぐ

参考/LIXIL

窓はお部屋の内と外とをつなぐ役割も担っています。

例えば小さなお子さんがいるご家庭では、公園へ行かなくてもバルコニーやお庭で遊べると便利ですよね。リビングとバルコニーがつながるようにデザインすれば、外で遊ぶお子さんを室内から見守ることができます。

参考/LIXIL

うまく窓をつくると、テラスやバルコニーまでお部屋の一部のように。

リビングが広がったような感覚になりますね。

バルコニーで本を読みながらくつろいだり、ご家族や友人とお酒を飲んだりと素敵な時間がすごせそうです。

まとめ

窓にはいろいろな役割がありますが、家の断熱性や建築費にも大きく影響する部分です。不要な窓はつくらず、必要な窓を効果的につくること、それはまさに設計士にとって腕の見せ所といっても良いでしょう。

弊社ではより心地良く暮らせるような、効果的な窓づくりをご提案させていただきます。その家らしいオリジナリティな窓をつくりたい方は、ぜひご相談ください。

前回の記事では、地震の強さについて解説しました。もう一つ家を建てるとき意識しておきたいのが、火災について。一般住宅でも火を使うキッチンなどでは、壁や天井に張る素材に制限がかけられています。

今回は建築基準法での防火材料や内装制限について見ていきましょう。

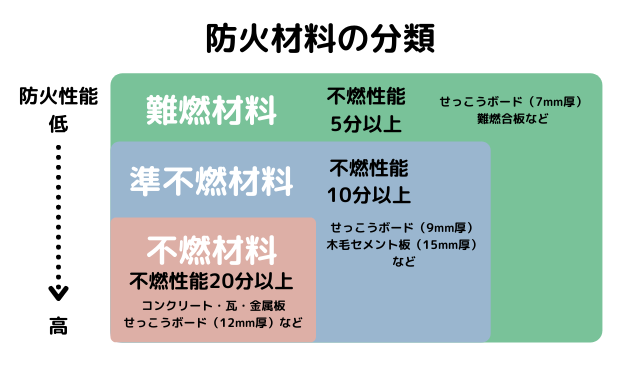

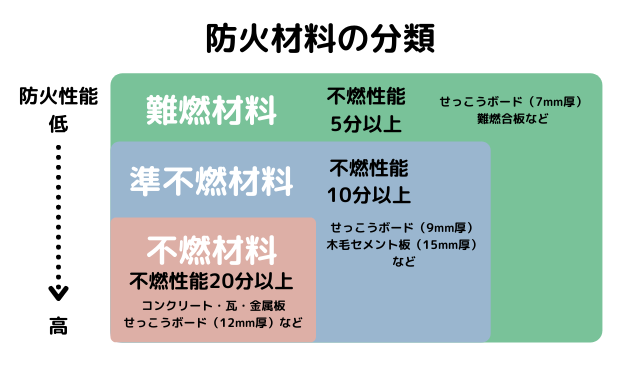

防火材料(不燃・準不燃・難燃)

建築基準法で、防火材料は3つに区分されています。

「不燃性能〇分以上」というのは、加熱されてから「①燃焼しない、②有害な変形・溶融・亀裂などの損傷を生じない、③避難するのに有害な煙やガスを発生しない」までの時間のことです。

加熱されてから燃えたり変形したりするまでの時間が長い順に、不燃>準不燃>難燃という定義になっています。

建築基準法で指定された素材でなくても、メーカーが新しく開発した素材も、燃えにくさを個別に試験して防火材料として認定されます。

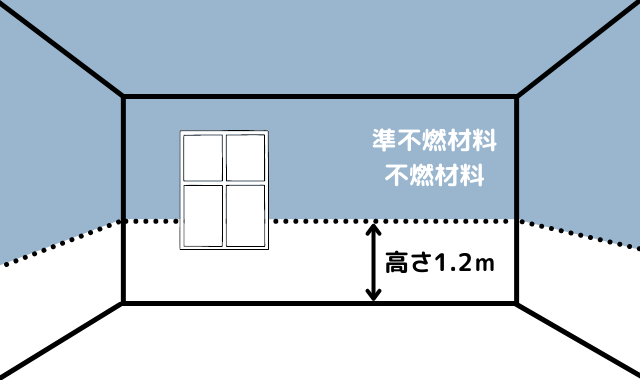

建築基準法の内装制限

火災が発生したとき、壁や天井が燃えやすい素材だと、一気に燃え広がってしまいますよね。

そこで建築基準法では「内装制限」というルールがあって、決められた場所の内装には準不燃材料を使うこととなっています。もちろんさらに燃えにくい不燃材料でもOKです。

内装制限のある代表的な建物が、劇場や病院など大勢の人が集まるような建物。

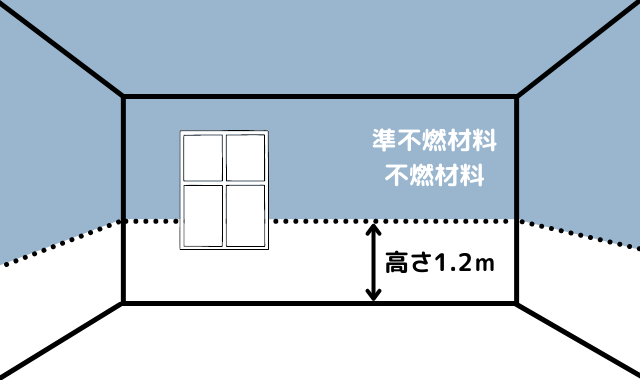

一般住宅でも内装制限の対象となる代表的な場所がキッチンです。火を使う場所なので、高さ1.2m以上の壁や天井は、準不燃以上の仕上げにしなければなりません。

このルールがあるので、キッチンを無垢の木を張るのが難しいといった制限が出てきます。

戸建て住宅での内装制限の緩和

内装制限がかかる範囲は、火を使う部屋全体。すべての壁や内装に不燃材料や準不燃材料を使うと、当然コストは高くなります。

また使いたかった内装材が叶えられないといったケースもでてくるでしょう。

そこで戸建て住宅のみにはなりますが、内装制限のかかる部分を少なくする緩和規定というものも整備されています。

コンロまわりに特定不燃材料(不燃材料よりさらに燃えにくいもの)を使えば、内装制限が緩和されるというものです。

最近は開放感のあるオープンキッチンにして、リビングから吹き抜けで2階まで続いているような間取りも多いですよね。

以前はキッチンに50cm以上の垂れ壁をつくらなければ、ダイニング、リビング、2階の吹き抜けホールまで内装制限の対象になってしまっていました。

しかし緩和規定によって、開放的なキッチンもつくりやすくなりました。

まとめ

キッチンまわりでは内装制限を考えて素材を選んでいくことになります。法律を守りつつ、好みのデザインや住みやすさなどを叶えていきましょう。私たちもご希望に合わせて、さまざまなご提案をさせていただきます。

日本は地震がとても多い国。安心して暮らせる家を建てるためにも、地震への強さについて考えておきたいものです。

今回は建築基準法における耐震についての考え方について解説します。

旧耐震基準と新耐震基準の違い

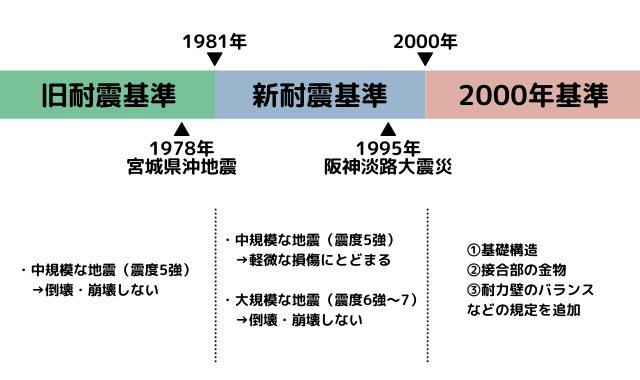

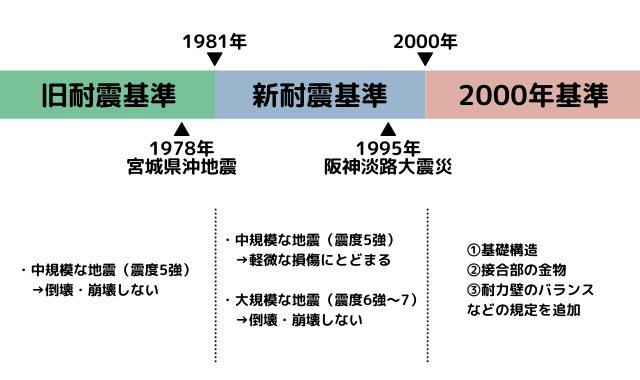

日本における耐震基準は、度重なる大きな地震をきっかけにして改正を繰り返してきました。

大きな改正が行われたのは1981年。これは1978年宮城県沖地震の被害が大きかったことから、基準を上げるように改正されました。

実際に1995年阪神淡路大震災では、新耐震基準でつくられた建物の被害は小さかったそうです。しかし一部の問題も指摘されたので、2000年にさらに改正が加えられました。

これから新築で家を建てる方は、最も新しい基準に沿って設計することになります。

中古住宅や賃貸物件に住むなら、いつ頃建てられた物件なのか(旧・新どちらの基準で建てられたのか?)をしっかり確認するべきです。

耐震等級

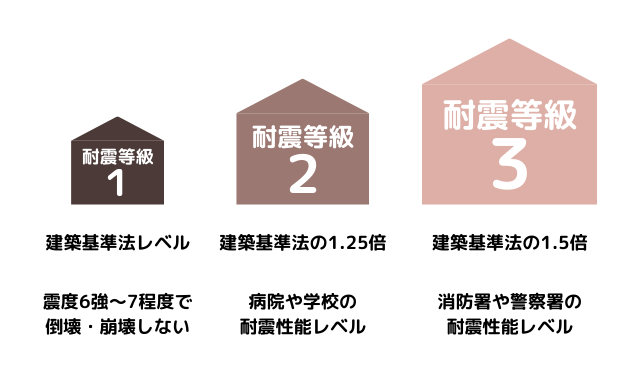

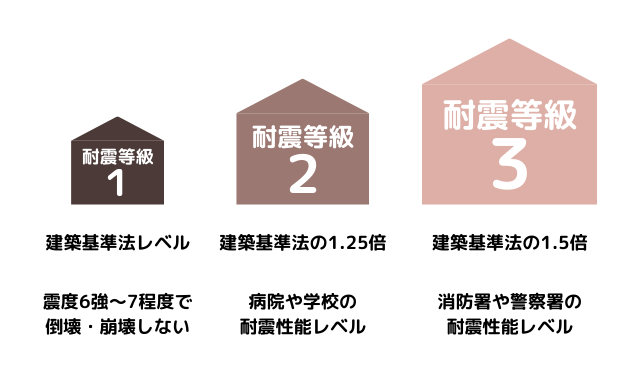

さらに地震に強い家にするなら、現行の耐震基準よりもっと余裕をもたせたつくりにします。

地震への強さをわかりやすく表す指標が「耐震等級」です。このように、耐震等級3を最高レベルとして、3段階に分けて表されます。

建築基準法による現行の耐震基準(=耐震等級1)は、「大地震でも人命を守る」という基準でつくられています。

建物が崩れ落ちる事はなくても、一定の損傷を受けて補修や建て替えが必要になる可能性があるということは知っておいたほうが良いでしょう。

すべての家で耐震等級1レベルの構造は担保されますが、耐震等級2や3はあくまでも任意。

地震の後も家族で安心して住み続けられる家を作るなら、耐震等級2や3レベルでの設計も検討されることをおすすめします。

弊社では、全棟で耐震等級3を取得。大きな地震がきても、そのまま、もしくはちょっとした補修で住み続けられるような家づくりをしています。

まとめ

家を建てるときには、間取りや内装など目に見える部分が気になるものです。しかし地震への強さなど、建物の基本的な性能はなかなか後から変えることが難しい部分です。これから家を建てるなら、ぜひ建物の性能にもこだわって、安心できる家づくりをしていきましょう。

次の記事では、建物の「火災への強さ」について解説します。

駅に近くて、学校や勤務先へのアクセスは抜群。日当たりや風通しが良く、広々として価格も安い…

理想の条件をすべて満たしたうえで、安い土地というのはなかなか見つかりづらいもの。土地探しでは「この条件はゆずれない」「この条件は妥協できる」といったように優先順位を決めることが大切です。今回は土地探しで代表的な条件を見てきましょう。

予算

ほとんどの方が重視するのが予算。住宅ローンの借り入れ金額はだいたい決まっており、老後資金や教育資金をとっておくためにも、無理な土地代はかけられません。

また土地の値段が上がれば、建物にかけられる費用も減ってしまうことに。広さを間取りでカバーできたり、狭小地でも窓のつくり方でしっかり採光が確保できたりと、多少の土地の条件の悪さは設計でカバーできるケースもあります。

学校やスーパーまでの距離

学校やスーパーまでの距離など、生活利便性を重視される方も多いです。特にお子さんがまだ小さければ「絶対に校区を変えたくない」など、優先順位が高いことも多いでしょう。病気やケガのときにすぐにかかれる病院が近くにあるかもチェックされると安心です。

ただし生活利便性の良い土地というのは、どうしても価格が高めになるもの。予算と利便性とどちらの優先順位を高くするか…と迷われる方も多いでしょう。

交通アクセスのよさ

働き盛りの夫婦や、お子さんが電車通学されるご家庭なら、駅への近さも重視されるかもしれません。主要駅のアクセスのよさや、会社までの通勤時間のほか、電車の混雑状況なども見ていくと良いでしょう。

ただし最近はテレワークの普及もあって「駅から少し遠くなっても良いので、広さを重視したい」という方も増えています。駅近の土地はどうしても金額が高くなるので、もし交通アクセスが多少悪くても影響が少なければ、優先順位は低めにしても良いでしょう。

安全性・治安

地盤が安定しているか、災害に強いかといった条件は、優先順位を高く設定される方も多いでしょう。前面道路の交通量や、通学路の歩道や信号の整備状況なども気になるところです。

交通量や夜の治安などは、朝・昼・夜と時間帯を変えて、現地を実際に見てみることをおすすめします。「駅に近くて便利でいいと思ったけど、夜は治安が悪そう」など、一度行くだけでは気づかないこともたくさんあります。

土地の状態

日当たりや風通しのよさも、実際にご自身の目でみて確かめることをおすすめします。あえて雨の日に現地を見に行くと、水はけの悪さに気づくことも。

仮に日当たりが悪いと感じても、2階リビングにするなど設計の工夫でカバーできることもあります。優先順位づけが難しいときには、設計士に相談すると良いアドバイスがもらえるかもしれません。

まとめ

マイホームを建てるときには、建物自体の良さだけではなく、立地や生活環境などまわりの状況もとても大切になってきます。ご家族の理想のライフスタイルを考えて土地探しをしていきましょう。

こんにちは。

最近、「kokage salon」のお庭では、ブルーベリーの実やラベンダーのお花も咲き、豊かなお庭になってきました。

毎日お庭を見ることが楽しみなので、ブログでも紹介していきたいと思います。

ブルーベリーミノウエレガント

ブルーベリーミノウエレガントができてきています。

実はまだ紫色ではなく緑色ですが、食べごろになると一円玉ほどの大きさで、濃厚な甘みがあるそうです。

早く収穫して食べることが楽しみです。

ブルーベリーデライト

ブルーベリーミノウエレガントとはまた違う品種のブルーベリーデライトも育てています。

緑色だった実が少しずつ赤くなってきています。8月上旬が収穫予定です。

最近は鳥が「kokage salon」のお庭に来て、実を食べている姿をよく見かけるので鳥に食べられないように収穫を楽しみにしたいと思います。

レモンバーム

「kokage salon」のお庭で1番すくすく育っているのは、レモンバームです。

ハーブティーにしても香りがよく、レモンの香りに癒されます。

最近になって白い花も咲かせていて、見ていても癒し効果があります。

ラベンダー

1週間くらい前にラベンダーのはなが咲きました。

まだつぼみのラベンダーもありますが、ラベンダーの紫色が「kokage salon」のお庭に映えてすごく綺麗です。

梅雨のどんよりとした日も、ラベンダーが晴れやかな気持ちにしてくれています。

エゴ

エゴは春頃に白い花が咲き、最近になって実をつけ始めました。どんぐりのように丸いフォルムでかわいらしいです。

まとめ

このように、ブルーベリーやラベンダーなどお庭の植物がすくすくと育っています。

ぜひモデルハウスのお庭を見に、気軽に見学に来てくださいね。

家を建てる土地を探すとき、すべての土地がまっさらな「更地」というわけではありません。古い建物が残ったままだったり、建てられる家に条件がついていたりと、さまざまな土地があるので、メリット・デメリットを見ていきましょう。

土地の種類1|更地

「更地(さらち)」とは、建物が建っていない状態で売り出されている土地のことです。

メリット

更地だと、すぐに建設がはじめられるというメリットがあります。解体費用などがかからないため、予算も立てやすくなるでしょう。

デメリット

更地に絞って探していると、なかなか条件の良い土地が見つからないことも。次にご紹介する古家付き土地まで含めて探すようにすると、理想の土地が見つかりやすくなるかもしれません。

土地の種類2|古家付き土地

土地探しでは、古い建物が残った状態で売り出されている土地に出会うこともあります。

メリット

古家の解体費用がかかるため、更地に比べて価格が割安に設定されていることが多いです。

デメリット

古家の解体工事は買主側で手配し、費用も負担するのが一般的です。その分販売価格が抑えられていますが、予算オーバーしないように最初から解体費用を含めて予算を考えておく必要があります。

土地の種類3|建築条件付き土地

土地の情報誌や情報サイトなどを見ていると、建築条件付き土地というものを目にすることも多いかと思います。これは「指定された施工業者で家を建てなければならない」という条件が付けられた土地です。「売買契約から一定期間内に建築請負契約を結ぶこと」も条件としてつけられています。

メリット

条件がついている分、条件なしの更地に比べて割安で購入できます。また施工会社が決まっているので、工務店探しの手間がかからずスムーズに進むのも、ある意味メリットといえるでしょう。

デメリット

決められた施工会社で建設しないといけないので、もし「絶対にA工務店にお願いしたい」といった希望がある場合、建築条件付き土地は不向きです。施工会社によって間取りや設備の自由度は違うので、希望する家が建てられない可能性もあります。

まとめ

更地だけでなく選択肢の幅を広げることで、理想の土地と巡り合える確率は高くなるでしょう。しかし古家付きや条件付きの土地は、プランや予算に制限がでてくることも。不動産会社のみに相談するのではなく、設計士にも土地探しを手伝ってもらうことをおすすめします。

注文住宅を建てるとき、土地がお決まりでない方は、まずは土地探しから行うことになります。土地を探すとき、最低限チェックしておきたい4つのポイントをご紹介します。

ポイント1|広さ・形状

同じ土地の広さでも、どのような形をしているかで建てられる家は変わってきます。おおむね長方形の土地が多いのですが、三角形に近い敷地だと設計の難易度は上がります。

しかし形が悪い土地の方が、坪単価が安くお得なことも。一見形が悪くても、設計次第で良い家が建てられるケースもあるので、予算とあわせて設計士と相談していきましょう。

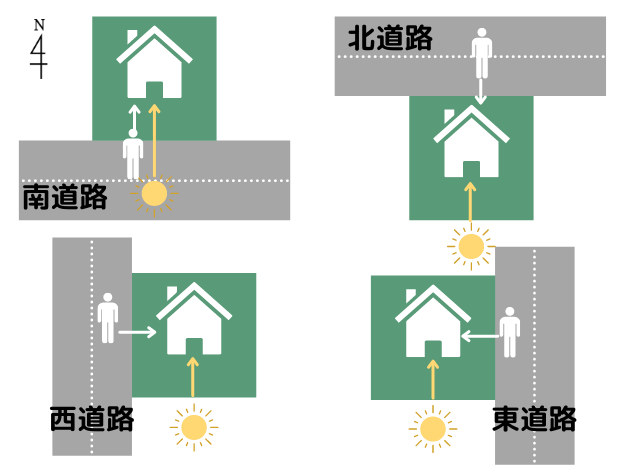

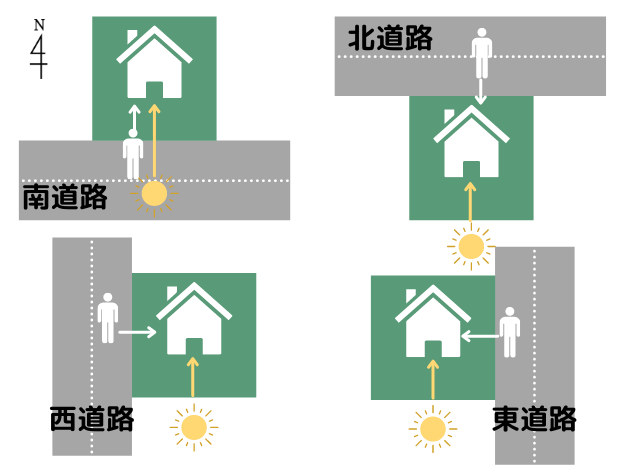

ポイント2|前面道路・方角

一般的には南向きや東向き土地が人気で、価格も高めです。北や西向きの土地は日当たりがイマイチと思われがちですが、土地の条件や設計によってはかえって良いプランになることも。

例えば北道路でも、北側の隣家との距離がとれれば、採光はたっぷりとれますよね。北側の道路から遠い場所にリビングや庭がつくれるので、道路から丸見えにならないというメリットもあります。どの方角が良いかはケースバイケースなので、これも設計士に土地を見てもらうことが大切になってきます。

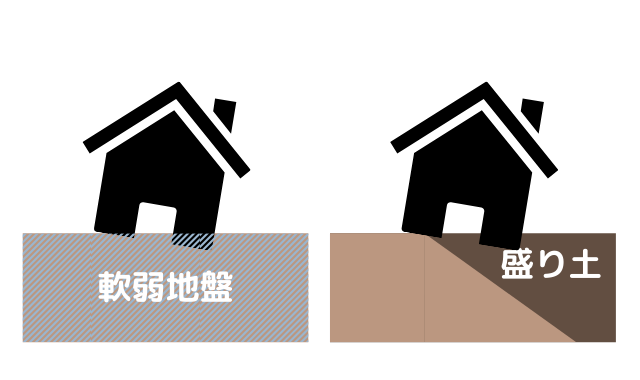

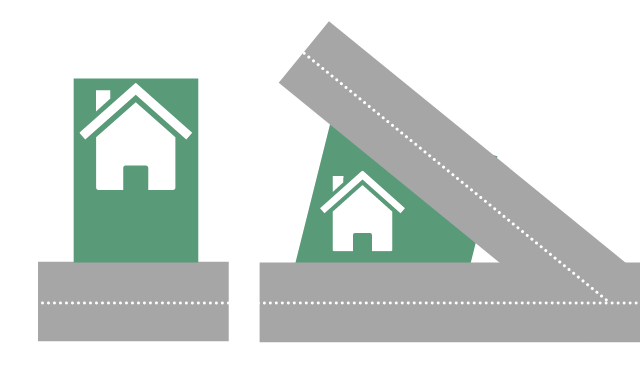

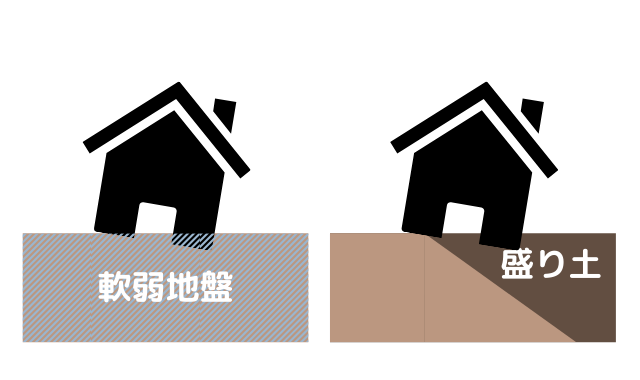

ポイント3|地盤の強さ

軟弱地盤に建物をたてると、傾いたり沈下したりする恐れがあります。今は普通の土地に見えても、過去にさかのぼってみると河川や池を埋め立てられた土地だったり、傾斜のある土地に盛り土をされた造成地だったりすることがあるので、きちんと調べなければなりません。

地盤の強さは、地質図や古地図などの資料や、地盤調査のデータなどで判断します。場合によっては、地中に柱や杭を建てたり、土に固化材を混ぜ合わせたり、地盤改良工事の費用が必要になるので、予算に組み込んでおきましょう。

ポイント4|水はけ・災害時

土地の水はけのよさも、チェックしたいポイントです。水はけが悪い土地は、台風や大雨にみまわれたとき庭の水たまりがなかなか乾かなかったり、なんとなく常にジメジメしたてコケやカビが生えやすくなったりする可能性があります。

また、崖の下にあって土砂崩れの危険があったり、近くに川があって浸水しやすかったりと、災害リスクが高い土地にも注意が必要。ハザードマップや過去の災害状況などをチェックされることをおすすめします。

まとめ

今回は土地探しの際にチェックしたいポイントを簡単にご紹介しました。ご予算のこともあるので、ご自身や不動産会社だけでチェックされるのではなく、設計者とともに土地探しをされることをおすすめします。弊社では、設計士目線で土地選びのサポートをさせていただきますので、わからないことがあれば何でも聞いてくださいね。

マイホームを建てるとき、窓の大きさや位置、数は気にする方が多いですが、意外と盲点になりがちなのが窓の種類。今回は新築住宅でよく使われる窓の種類と特徴を解説します。部屋ごとにぴったりの窓を選ぶのに参考にされてください。

引き違い窓

出典:LIXIL

2枚のサッシを左右にスライドして開閉する、オーソドックスな窓です。

メリット

小さなお子さんから高齢者まで開閉しやすいです。また開口部が大きいので、出入り口に向いています。

デメリット

出入りがしやすいことは、防犯という意味ではデメリットにもなります。

むいている場所

出典:LIXIL

大きく開くことを活かして、バルコニーや庭に出入りする掃き出し窓としてよく使われます。

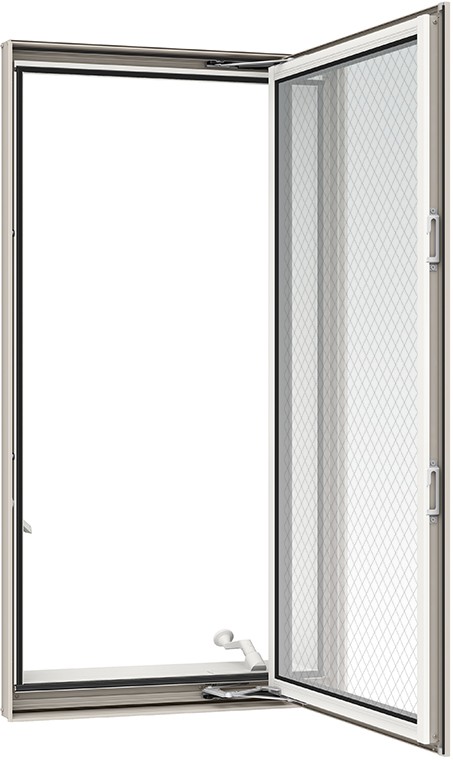

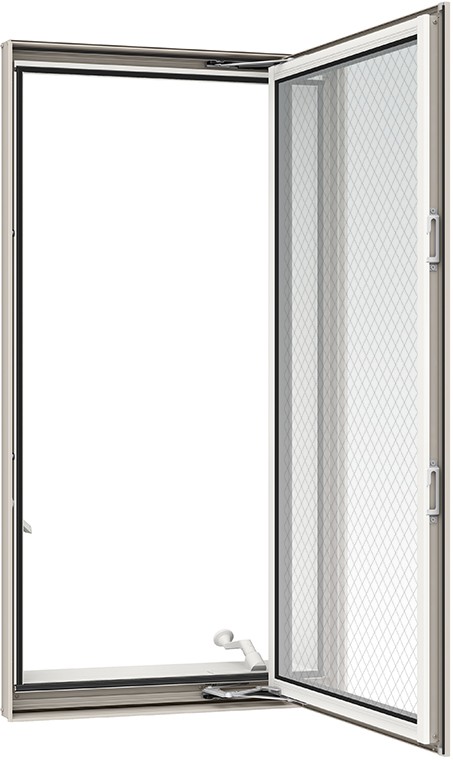

縦すべり出し窓

出典:LIXIL

取手やハンドルで外に押し出す、もしくは内に引いて開けるタイプの窓を「すべり出し窓」といいます。縦と横に開くタイプがあり、上の写真は「縦すべり出し窓」です。

メリット

引違い窓に比べて、狭い場所にでも設置できます。また形状的に、風を取り込みやすいです。

デメリット

窓を開ける方向に、ある程度のスペースが必要です。内開きだとカーテンは設置しづらくなります。

むいている場所

出典:LIXIL

引違い窓に比べて省スペースなので、大きな窓をつくれない場合に使われることが多いです。風が通りやすい形状なので、換気用の窓を2面つくれないお部屋にもぴったり。

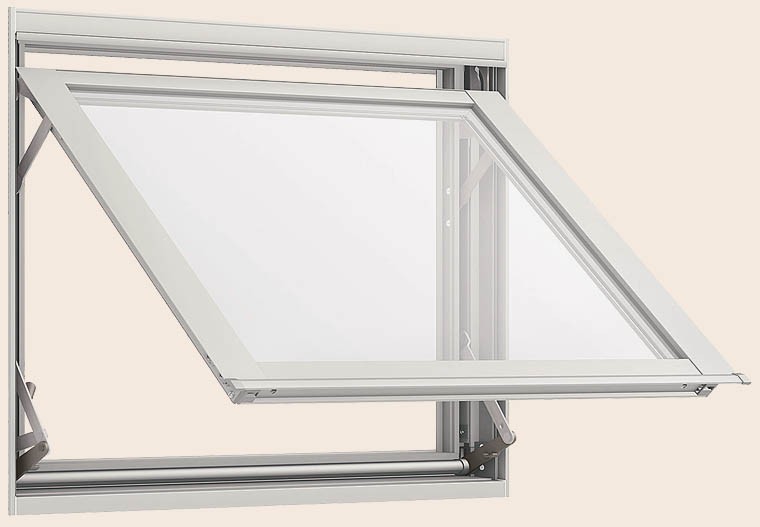

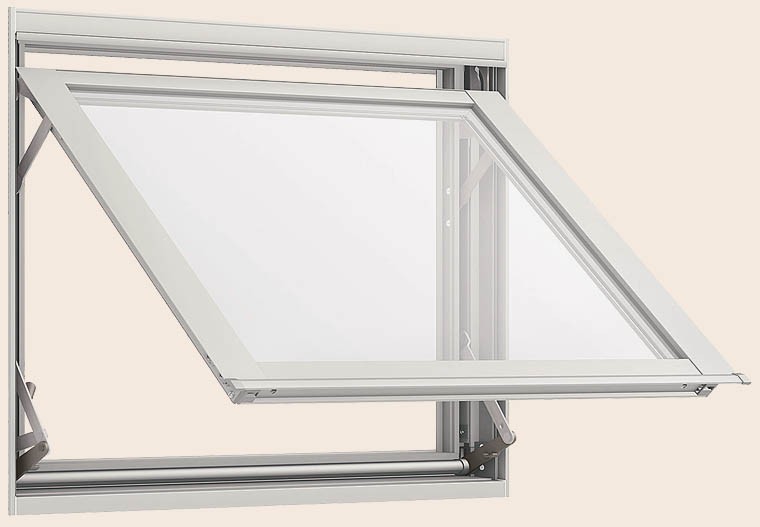

横すべり出し窓

出典:LIXIL

横向きに開くすべり出し窓です。

メリット

縦すべり出し窓と同じように、省スペースで設置できます。また、開く角度によっては室内が丸見えにならないので、トイレや浴室など視線を避けながら換気したい場所にぴったりです。

デメリット

窓を開ける方向に、ある程度のスペースが必要なのがデメリットです。

むいている場所

出典:LIXIL

トイレや浴室などによく使われますが、上の写真のように大開口のすべり出し窓も。人が通り抜けづらいので、建物の裏など防犯が気になる場所にもむいています。

はめ殺し窓・FIX窓

出典:LIXIL

サッシとガラスが固定されていて、開くことのできない窓です。

メリット

開閉可能な窓に比べて、コストが安いです。気密性が高く、ガラス面も大きくとれます。つくりが簡単な分、お掃除も簡単です。

デメリット

2階以上では外側の窓ガラスを掃除できません。

むいている場所

出典:LIXIL

光を取り込みたい場所、外の風景を見せたい場所に設置されます。例えば吹き抜けや家具の上といった場所です。

まとめ

今回ご紹介した以外にも、上下にスライドする「上げ下げ窓」や、ハンドルで操作する「ルーバー窓」などさまざまな種類があります。それぞれコストやお手入れのしやすさ、気密性などが違ってくるので、最適なものを選びましょう。

私たちは、大きな窓のある開放的なプランニングを特徴としています。寒さや視線にも気を使った、快適な窓をご提案させていただきます。

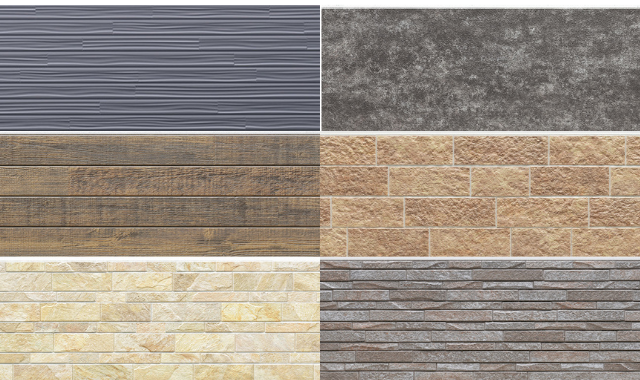

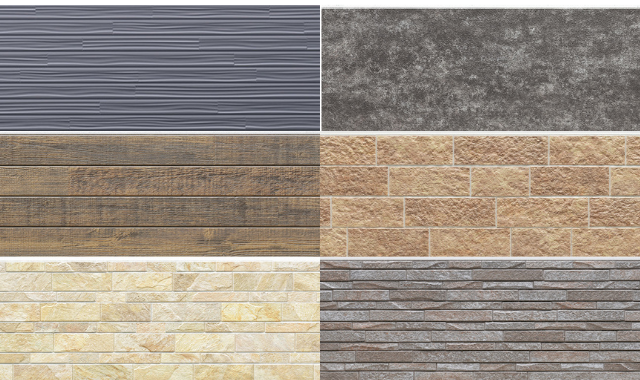

外壁は、ハウスメーカーに言われるままなんとなく決めてしまった…という方も多いのですが、帰宅時や来客があったときなど一番に目に入る部分です。素材によってメンテナンスの費用も変わってくるので、特徴を知ったうえで選びましょう。

サイディング

出典:ケイミュー株式会社

最もポピュラーなのが、パネル状のサイディング。窯業系・金属系・木質系・樹脂系という4つの種類があり、セメントでできた窯業系サイディングがよく使われます。

メリット

デザインや色が豊富。工場でつくられた外壁材を張っていくので、工期も短くコストパフォーマンスに優れています。

デメリット

パネル同士のつなぎ目にはシーリングを施しますが、ゴムのような素材で劣化しやすいので比較的マメにメンテナンスしなければなりません。塗装も必要です。

メンテナンス

一般的にシーリングは5年スパン、サイディングの塗装を10年スパン、サイディングのカバーもしくは張替えを20~30年で行います。

タイル

出典:LIXIL

石や粘土などを高温で焼き固めたものがタイル。お風呂や床などにもよく使われますが、外壁材としても使われます。

メリット

写真だとサイディングに似ているように見えますが、実際に比べてみるとタイルはとても高級感があります。とても丈夫で、傷などもつきにくく、長く美しい状態が保てます。

デメリット

初期費用が高いのが難点。ただし劣化が少ないので、サイディングに比べると維持費は安めです。

メンテナンス

メンテナンスフリーとはいきませんが、比較的コストがかかりません。コーキング打ち替えや割れたタイルの交換など、軽めのメンテナンスを行います。

塗り壁

土などの素材を左官職人が手作業で塗っていく方法です。昔の日本ではモルタル壁がメジャーでしたが、最近は漆喰・珪藻土など自然素材を使った体にやさしい塗り壁が注目されています。

メリット

つなぎ目のない美しい外観が特徴。塗り方次第でさまざまな仕上がりにできます。また外気温に左右されにくく、夏の暑さや冬の寒さが室内に伝わりにくいです。

デメリット

コストは高め。仕上がりが職人の腕に大きく左右されます。

メンテナンス

モルタルは再塗装が必要。漆喰などは小さなひび割れや欠けは、パテを塗り込んで簡単に補修OK。劣化してきたら、漆喰の塗り重ね・塗り直しを行います。

まとめ

外壁は家の印象を決める大切なもの。デザインの希望や予算に合わせて、最適なものを選ぶことで、マイホームの満足感がぐんと高まりますよ。

私たちはご家族のお好みに合わせたマイホームをご提案させていただきます。外壁のデザインも、後悔のないようしっかり考えていきましょう。