WORKS

マイホームを建てるとき、屋根については「何色にしますか?」としか聞かれなかった…という方も少なくありません。しかし色だけでなく、屋根にはさまざまな種類があります。見た目だけでなく、メンテナンス方法も変わってくるので、ぜひ知っておきましょう。

粘土瓦

日本で昔から使われているポピュラーな屋根材です。和瓦だけでなく、西洋風のデザインのものもあります。

メリット

重厚感のあるデザインが魅力。耐久性がとても高いので、50年超と長く使い続けることができます。

デメリット

最大のデメリットは重さ。耐震性を考えると、軽量な屋根に比べて不利になります

メンテナンス

高温で焼き上げており、水が染みない素材なので定期的な塗装は不要。しかし割れた瓦を取り替えたり、瓦を固定している漆喰を10年スパンめやすに補修したりする必要はあります。

スレート屋根

最近の新築住宅では特に人気のある屋根材です。セメントなどが原料の薄い板状の屋根材を重ねて張っていきます。「コロニアル」「カラーベスト」などと呼ばれることも。

メリット

瓦に比べてとても軽量で、地震に強いというのが人気の秘密。施工しやすいので、コストも安く抑えられます。

デメリット

耐久性はやや低め。水の染み込むセメントが原料なので、10年スパンで塗装工事をしないと劣化スピードが早まります。

メンテナンス

10年おきに再塗装をして雨や紫外線から守ります。屋根材自体の寿命は30年ほどなので、築30年をめやすにカバー工法や葺き替えの工事が必要です。

ガルバリウム鋼鈑

出店:日鉄鋼板 エバールーフ

スタイリッシュな金属屋根は、若い世代を中心に人気。また古いスレート屋根に重ねる「カバー工法」に対応しているので、新築だけでなくリフォーム時によく採用されています。

メリット

金属というと重いイメージがありますが、ガルバリウムはとても軽量。一般的なトタンに比べると、サビにくいです。

デメリット

施工費やメンテナンス費用がやや割高。ガルバリウム自体は断熱性をもたないので、家自体の断熱をしっかりしなければ夏の暑さなどが気になります。

メンテナンス

メンテナンスフリーと思っている方もいますが、ガルバリウムは10年スパンの塗装が必要です。耐用年数30年ほどで、カバー工法か葺き替えが必要になります。

まとめ

新築住宅の屋根材を決めるときには、「モダンな金属屋根がいいな」「赤い洋瓦で南欧風の外観にしたい」などもちろんデザインも大切。ただしそれだけでなく、「その家に何年住むのか?」を考えて、メンテナンスなども頭に入れた屋根材選びをされることをおすすめします。

一歩ふみこんだ家づくりとして、建築基準法における①採光②換気という2つについて解説しました。今回は、「土地と建物」について見ていきたいと思います。

建築基準法における土地と建物のルール

まず前提として、「自分の土地だからといって、何でも自由に建物を建てられるわけではない」ということを知っておかなければなりません。

安全で良い街をつくるためには、一つ一つの土地の所有者がルールを守って建物をつくらなければならないのです。

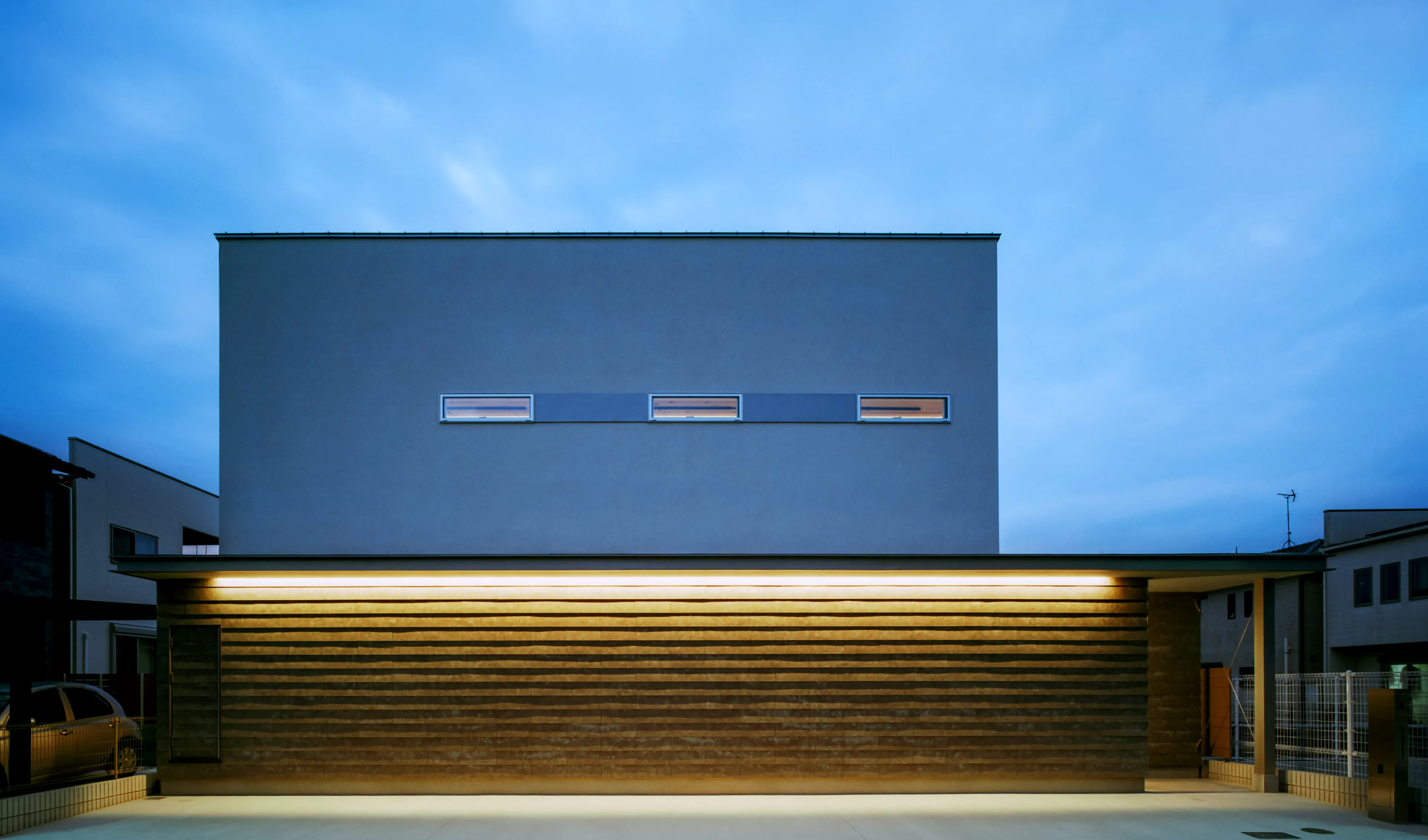

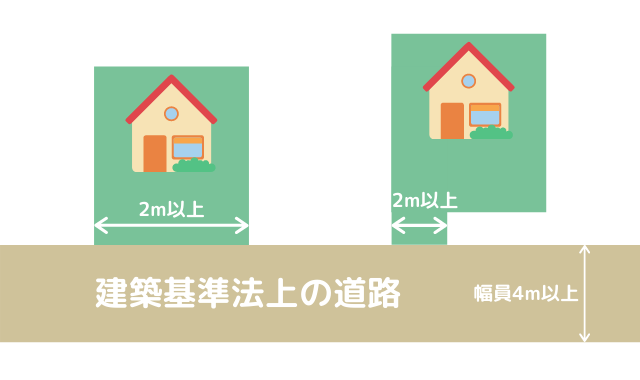

1|接道義務

1つ目のルールとして「建物を建てる土地は、建築基準法上の”道路”に接していなければならない」というものがあります。

なぜこのようなルールがあるかというと、道路に接していないと災害時の避難がスムーズにできなかったり、救急車や消防車が近くまで入れなかったりと、安全上の問題がでてくるからです。

ここでいう”道路”は、国道や市道といった公共の道路だけでなく、みなし道路や位置指定道路など個人・民間業者が管理している特定の私道も含まれます。

2|用途地域

そして建物といっても、住宅だけでなく工場やビルなどさまざまなものがありますよね。

重帰宅や工場やビルがごちゃごちゃと集まって立っているよりも、住居は住居、工場は工場とまとまっていた方が、お互いに活動しやすくなります。

そこで市街化区域では、「住居系・商業系・工業系」と3つに分類、これをさらに13種類に分類して、それぞれ建てても良い建物の種類を決めています。

閑静な住宅街が良いのか、お店があって便利な方が良いのか…希望にあわせた地域で土地を探すと、暮らしやすいですよ。

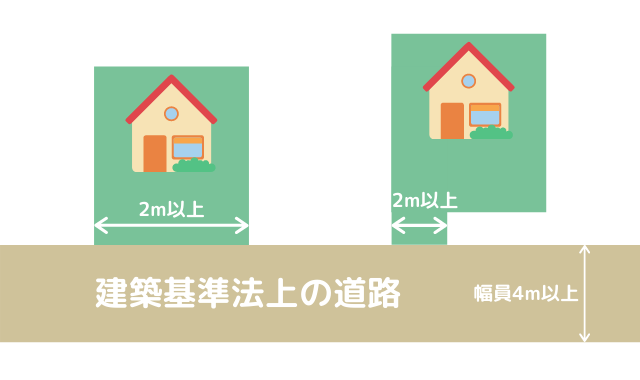

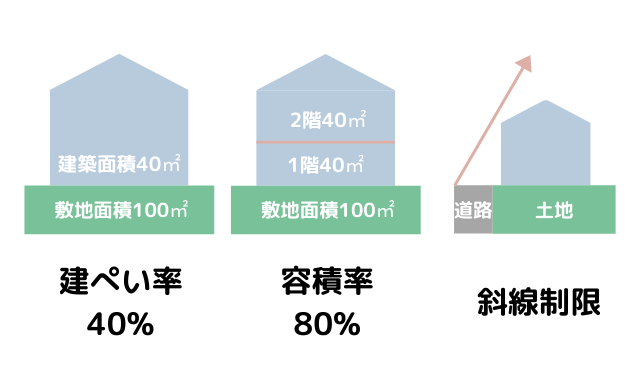

3|建ぺい率・容積率・斜線制限

同じ大きさの土地であっても、建てられる建物の広さや高さは異なります。

建ぺい率:敷地面積に対する建築面積の割合

容積率:敷地面積に対する延べ面積の割合

斜線制限:道路斜線、隣地斜線、北側斜線など高さに関するルール

こういったルールがあることで、「隣にいきなり高層ビルができて暗くなった!」「みんなが土地ギリギリの大きさで家を建ててしまって街がぎゅうぎゅうに!」なんていうトラブルを防ぐことができます。

建物の間に適度なすきまができ、高さも制限されることで、風通しや日当たりを確保するのはもちろん、防火対策や景観を守ることもできるのです。

これらの制限は用途地域ごとに上限があり、土地によって数字が決められています。

まとめ

注文住宅を建てる土地を購入するときには、こういった建築基準法のルールも確認しなければなりません。「学校や職場に行きやすいから」「駅に近いから」といった条件だけでなく、「この土地には自分の希望している家が建てられるのか?」という視点をもって土地選びをすることで、より理想に近い家が建てられるでしょう。

注文住宅を建てるなら土地が必要だな…とまず不動産会社に行くのではなく、ぜひ土地探しの段階から、家を建てるプロである住宅会社に介入してもらうことをおすすめします。

前回は、建築基準法における住宅の採光について解説しました。今回は換気のルールについて見ていきたいと思います。

建築基準法における換気のルール

建築基準法における、居室の換気についてのルールは主に以下の2つ。居室というのはトイレや浴室といった場所ではなく、リビングや寝室、子供部屋のようなお部屋のことですね。

この他にも、火気使用室やトイレのルールなどありますが、ここでは居室における2つのルールを見ていきましょう。

1|開口部が床面積の1/20以上

まず住宅の居室の換気のルールとして、「窓などの自然換気できる開口部を、その居室の床面積の1/20以上の面積でとる」というものがあります。(建築基準法28条2項)

窓をつくるということは、換気だけでなく採光の面からしても欠かせません。

もし不足する場合は、機械換気設備を設置する必要があります。

2|24時間換気システム設置

そしてもう一つのルールが「住宅では、2時間に1回はお部屋の空気をまるまる入れ替えるような換気システムを取り入れる」という24時間換気システム設置の義務です。

これはシックハウス対策の一つとして、2003年7月の建築基準法改正でつけ加えられました。

具体的にいうと、給気か排気、もしくはその両方を機械化して、常に空気を入れ替えるようなしくみとなります。

24時間換気システムは3種類ある

・第1種換気:機械排気+機械給気

・第2種換気:自然排気+機械給気

・第3種換気:機械排気+自然給気

このうち第2種換気は、住宅ではほとんど使用されていません。

では第1種と第3種どちらにするのか?

これまでは第3種換気が主流でした。排気のみを機械でおこなうので、コスト面で有利というのが理由です。

しかし最近ではコストが高いのにも関わらず、第1種換気を取り入れる住宅も増えています。

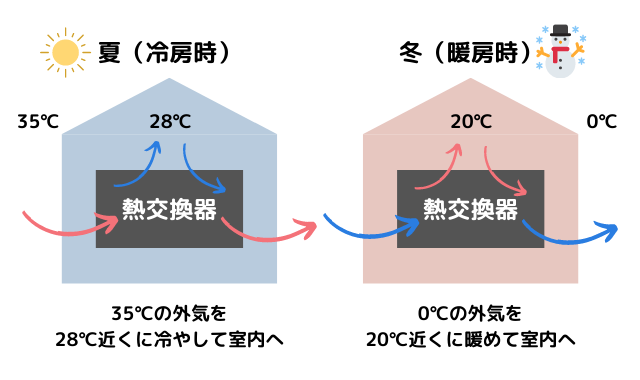

熱を逃しにくい換気も可能

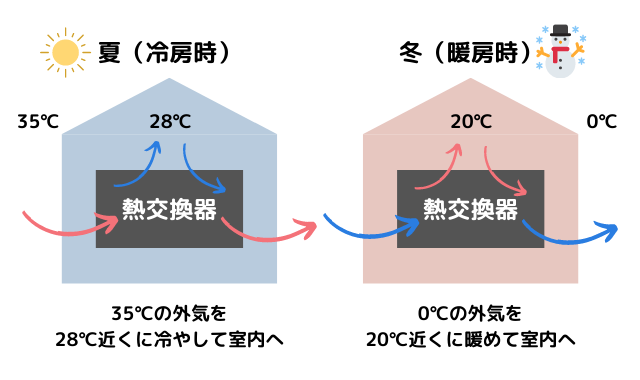

換気をするとたしかに汚れた空気を排出して、新鮮な空気を取り入れることができます。

しかし、空気が入れ替わるということは、今度は暑さや寒さが問題となってきますよね。

夏はせっかくエアコンで冷やした冷気が外に出ていきますし、冬には外の冷たい空気が室内にどんどん入ってきます。

そこで役に立つのが、第1種換気で使える「熱交換型換気」です。

例えば冬寒い日、排気とともに外に出ていってしまう『熱』を回収し、その熱を利用して外気を暖めて室内に取り入れます。

こうすることで室内の温度が大きく上昇・下降することなく、空気だけ入れ替えることができるのです。

まとめ

しっかりと換気をして、二酸化炭素やウイルス、細菌、花粉、ハウスダストなどの有害物質を外に出し、きれいな空気環境ですごせるよう計画することが大切です。

しかしいくら換気がうまくいっても、部屋が暑くなったり寒くなったり、冷暖房がかかりすぎたりすれば、快適な住まいとはいえないでしょう。

弊社では、「高断熱高気密・計画換気システム・冷暖房」のバランスをとり、快適で省エネ、光熱費も少ない住まいをご提案させていただきます。

内装や間取りももちろんですが、長く住む家ですので、基本的な性能についてもきちんと考えていきましょう。

家を建てるとき、なるべく自然光をたっぷり取り入れたいと考えている方は多いのではないでしょうか。

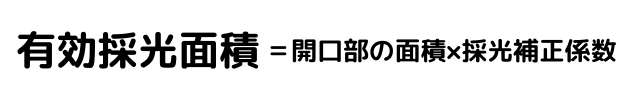

それを確認する一つの方法が「採光のための窓がどのくらいあるか」=「有効採光面積」です。

実際の窓の面積とはちがって、窓の設置条件(光の入りやすさ)を考慮したうえで面積が出されています。

有効採光面積とは?

有効採光面積とは、お部屋に光を取り込むうえで、有効となる窓の面積のことです。

建築基準法では、住宅の居室の開口部について「有効採光面積が床面積の7分の1以上なければならない」と定められています。

例えば7畳のお部屋であれば、有効採光面積が1畳分以上必要ということです。

有効採光面積の計算方法

光をたくさん取り入れるためには、窓を大きくつくれば良い…そう思う方も少なくないでしょう。

しかし隣の家がすぐ近くに建っているなど、条件が悪い窓だといくら大きくつくっても理想的な採光はのぞめませんよね。

そこで有効採光面積は窓の大きさだけでなく、「その窓から光がどのくらい入りやすいか」=「採光補正係数」も加味して計算されます。

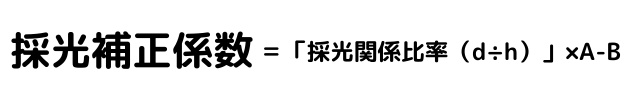

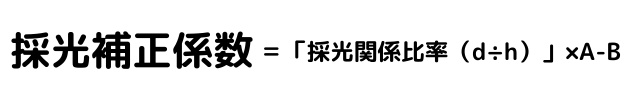

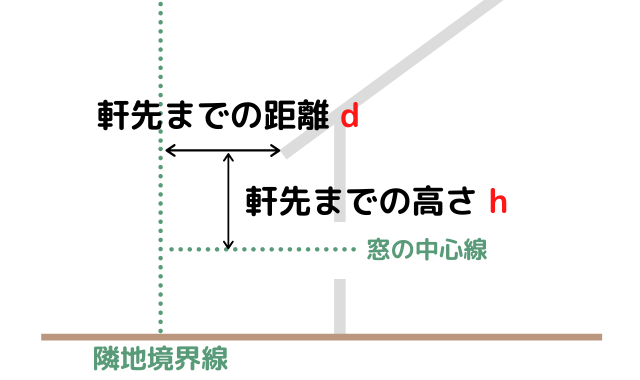

採光補正係数の計算方法

では採光補正係数はどのように出すかというと、建物の用途地域や隣地境界線との距離、窓の位置などによって計算されます

・隣地境界線から建物の軒先までの距離(d)

隣地境界線に近くなればなるほど、窓に光が入りにくくなります。

・建物の軒先から窓の中心までの高低差(h)

窓が軒先の高さに近くなればなるほど、光が入りやすくなります。

・AとB

用途地域によって数字が決められています。用途地域が工業系や商業系の地域よりも、住居系用途地域のほうが採光補正係数は厳しく計算されます。

有効面積が1/7未満だとどうなる?

有効採光面積が1/7未満のお部屋は、『居室』として認められません。よって、『納戸』『サービスルーム(S)』などと呼ばれることになります。

たとえば、マンションの間取りなどを見ていると、上層階では「3LDK」なのに、下層階では「2LDK+S」となっていることがありますよね。

これは、上層階では有効採光面積を満たせるのに、下層階では隣の建物などの影になっていて居室として規定以上の採光が得られず『S』となっている可能性が考えられます。

まとめ

明るく快適なお部屋をつくるには、ただ大きな窓をたくさんつくれば良いというものではありません。敷地や方角などさまざま条件を考えて、そのお部屋の用途に対してちょうどいい採光をとれるよう窓をつくる必要があります。

また、大きな窓をつくるということは、断熱性や日除けについてもしっかり考慮しなければなりません。

弊社では、住宅街でも光を感じる開放的な住宅をご提案させていただきます。開放的な住まいを建てたいという方は、ぜひご相談ください。

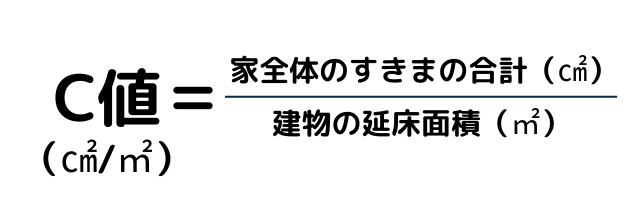

ここまでは「住宅性能を高めるメリットは?」「HEAT20って?」と断熱性能を中心に解説してきました。住宅性能でもう一つ知っておきたいのが、気密性能について。その住宅がどの程度の気密性なのか、客観的に判断できるのが「C値」です。

前の記事はこちら

>> 住宅性能を高めるメリットは?

>> HEAT20ってどんな基準?

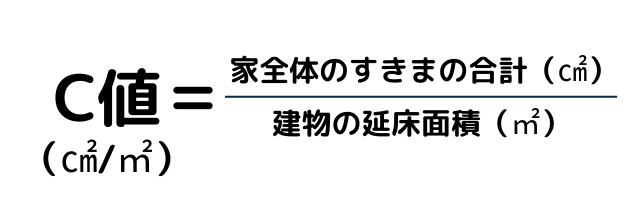

C値とは?

C値とは、住宅における「すきま」の面積のことです。C値が小さい=すきまが小さいということを示します。

例えばkokageの住宅では「C値は0.5㎠/㎡以下」としています。

家の床面積が100㎡だとすると、すきまは50㎠以下。つまり家中のすきまをすべて合わせても、名刺サイズより小さいということです。

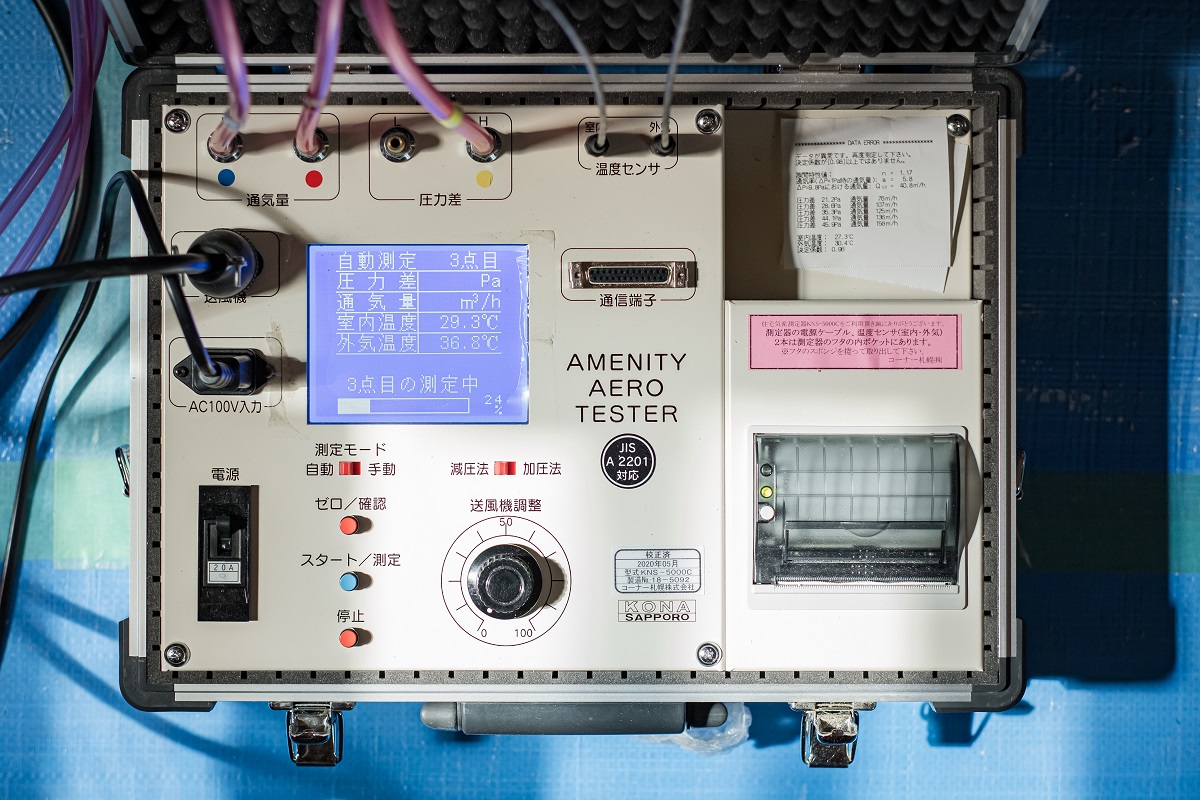

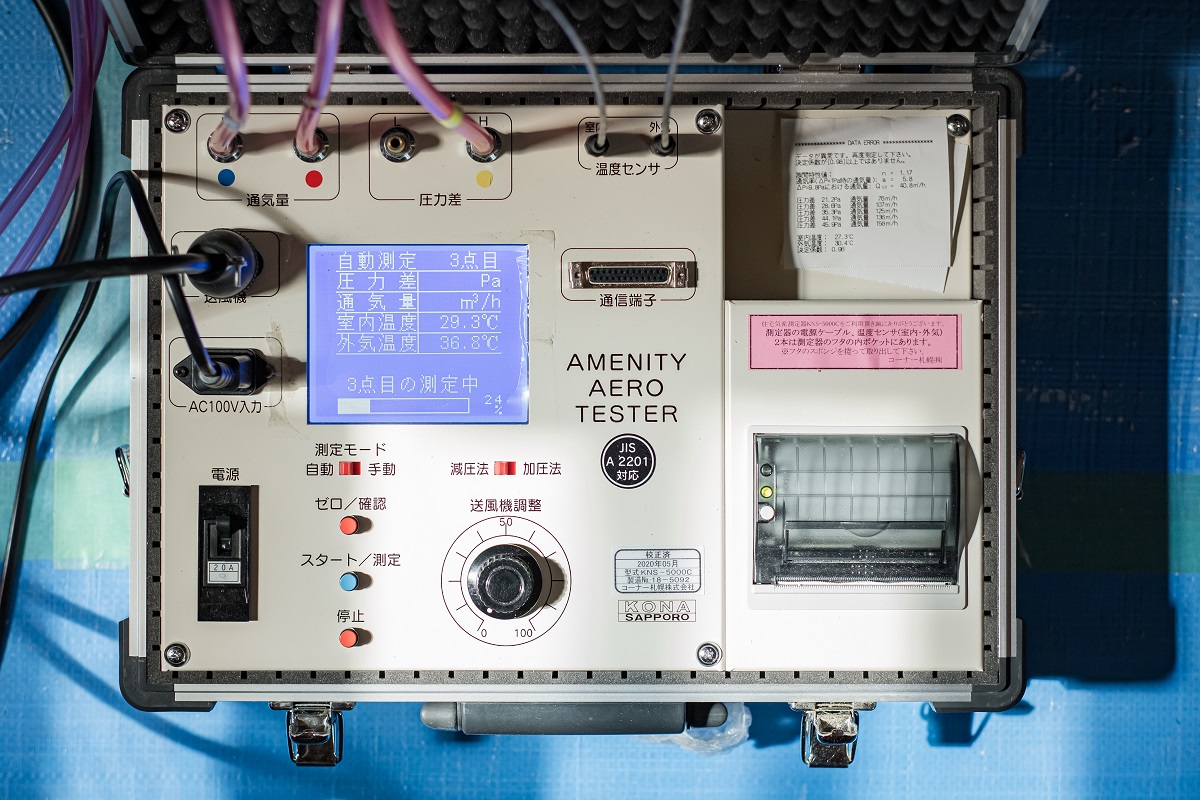

C値はどうやって測定するの?

C値の測定には、このような「気密測定試験機」が使われます。

換気扇や給気口などの穴をふさいで、室内に置いたファンで外に空気を強制的に排出。空気が外に出ることで、家の中は「陰圧」になります。すきまから空気が入って、圧がもとに戻っていく時間などで、すきまの面積が測定できるというしくみです。

弊社ではこのような機械をつかった測定を、全棟でおこなっております。工事途中でチェックすることで、想定より大きいすきまがあっても発見、改善できます。

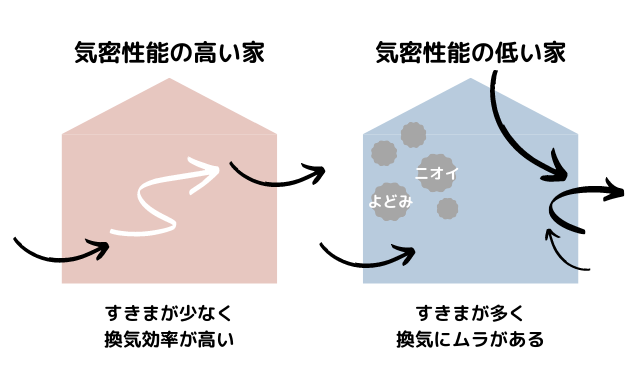

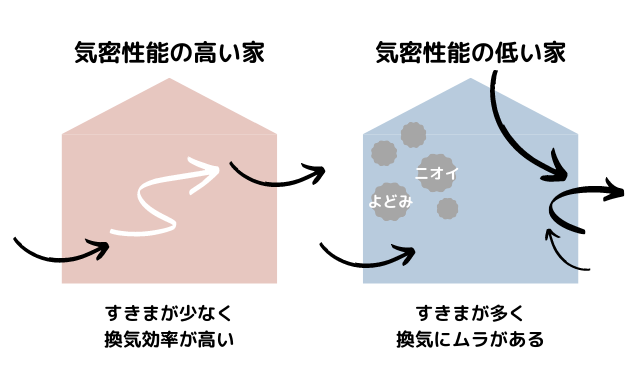

気密性能アップ=換気効率アップ

気密性能を上げると冷暖房効率が高くなるだけでなく、換気面でもメリットがあります。

2003年7月以降、新しく建てる家には「24時間換気システム」が義務づけられました。住宅全体を24時間換気し、1時間に1/2以上の空気を入れかえる設備です。

このとき「不要なすきま」がたくさん空いていると、計画換気がうまくいかず、換気にバラつきがでてしまいます。すきまが少ないと、家全体の汚れた空気をまんべんなく外にだし、いつも新鮮な空気で満たすことができるのです。

気密性能は施工品質で決まる

C値を下げるには、まずは気密性の高い部材を使うこと。しかしどんなに高性能の材料を使っても、施工品質が悪ければすきまができてしまいます。

断熱材のつなぎ目に気密テープを貼ったり、窓や換気扇のまわり、柱のつなぎ目にすきまがあかないようよう処理したりと、さまざまな配慮が必要です。

住宅を建てるなら気密測定も行おう

気密を高めるには腕の良い職人が必要。建築コストを抑えたいローコスト住宅や建売住宅では、なかなかこまやかな配慮は難しいのが現実です。また大手のハウスメーカーでは、職人の腕にバラつきがあるため、気密について保証できないことも。

日本では、先ほど説明したような気密測定は義務化されていません。そしてC値は、実際に測定しなければわからないのです。

住宅は人生で最も大きな買い物のひとつ。ぜひ自主的に気密測定をやっているような、技術に自信のある会社を選ばれることをおすすめします。

高気密高断熱住宅にすると、快適性やコスト面などさまざまなメリットがあることがわかりました。弊社の住宅は、HEAT20のG2グレードが標準です。HEAT20…住宅の断熱性能を調べているとよく目にする言葉ですが、どのようなものなのでしょうか。

前の記事はこちら

>> 住宅性能を高めるメリットは?

HEAT20とは?

HEAT20とは、地球温暖化やエネルギー問題の対策のために2009年に発足した「2020年を見据えた住宅の高断熱架技術開発委員会」の略称です。住まいの省エネ化をはかるため、断熱等の技術開発や啓蒙を行っています。

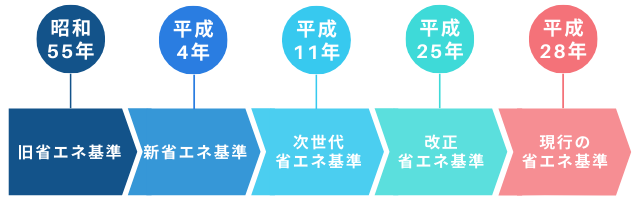

現在の日本の住宅の断熱基準は低い

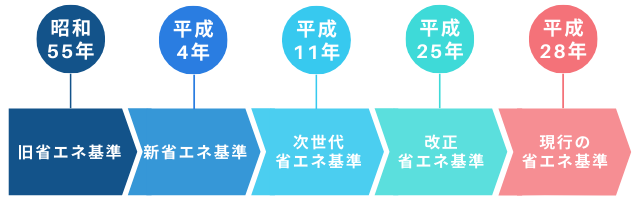

日本ではじめて断熱に関する「省エネ基準」が定められたのは昭和55年。その後平成4年、11年、25年…と改訂が入り、現在は平成28年基準となっています。

しかし現行の平成28年基準でも、まだまだ十分な断熱性能とはいえません。断熱材の厚さが薄かったり、窓がアルミサッシや単板ガラスなど断熱性の低いものだったりすることもあります。

「断熱性能等級4の最高ランクです!」と宣伝している住宅会社もありますが、断熱等級4はこのH28省エネ基準を満たしているだけ。あくまでも最低限の断熱性能をもった住宅でしかないということです。

HEAT20が推奨する高い断熱基準

そこで、HEAT20が推奨しているのは、現行省エネ基準より性能の高い「G1」という水準。さらに良い住環境をめざしたのが、私たちも採用している「G2」です。もともとはG1・G2だけでしたが、2019年にG2より水準の高いG3が追加されました。

日本は南北に長い国。寒い北海道と暖かい沖縄とでは、必要な断熱性能も違ってきますよね。そこで全国を8つの地域に分けて、それぞれ「UA値(外皮平均熱貫流率)」を定めています。

-注意-

地域区分は令和1年11月に変更されたので、必ず新しい方の基準を確かめましょう。

kokageの施工エリアである、奈良市・香芝市・葛城市・大和高田市・王寺町・広陵町は、新区分では「6地域」とされています。(奈良市の旧都祁村のみ4地域)

UA値とは「壁や床などから熱がどれだけ逃げにくいか」を表す数値。値が小さい=熱が逃げにくいということです。

奈良などの6地域をみると、H28省エネ基準(断熱等級4)では0.87なのに対し、G2では0.46とおよそ2倍の違いがあります。

断熱性能は客観的な数字をチェック!

高気密高断熱などの高性能住宅にこだわっている工務店では、少なくともG1を達成。G2レベルをめざしている会社も多いです。

住宅会社で「こんな断熱材・窓サッシを使っているので、夏涼しく冬暖かいです!」「断熱等級4の最高レベルです!」などと言われるかもしれません。しかし、最高の素材を使っていても、工事の品質によって断熱性能は変わってきます。

ぜひ断熱性能に関しては「HEAT20のG1~3」のどのグレードなのか、UA値はどのくらいかという客観的な数字で判断してみてくださいね。

では次に、気密性能をしめす「C値」という数字について見ていきましょう。

>次の記事:気密性能のC値って?

住宅を建てるときに目が行きがちなのは、使いやすい間取りや、おしゃれな内装など。もちろんそれらも大切ですが、「あとから変えにくいこと」にもう少し目を向けてみませんか?

たとえば「地震への強さ」だったり「気密・断熱性能の高さ」は、建てたあとになかなか変えにくい住宅の基本となる部分です。

では気密・断熱性能を高めると、具体的にどのような良いことが起きるのでしょうか。

メリット1. 夏涼しく、冬暖かい

これはよく言われていることなので、聞いたことある方も多いのではないでしょうか。断熱性能を高めるということは…

夏:外の熱が室内に伝わりにくい→涼しさをキープ

冬:暖房の熱が屋外に伝わりにくい→暖かさをキープ

といつでも快適な温度がキープできるということです!

ほとんどの高断熱住宅では、気密性能も高めてあります。壁と窓の間などの「すきま」をなるべく減らしてあるので、さらに快適性がアップします。

昔の家は冬寒くてつらかったものですが、最近の高性能住宅は冬でもポカポカと暖かくて快適です。冬の寒い日などにモデルルーム見学に行ってみると、その住宅会社がどれだけ気密・断熱にこだわっているかわかりますよ。

メリット2. 冷暖房費が安くなる

涼しさや暖かさをキープできるということは、余計な冷暖房費がかからなくなるということになります。

断熱性能を高めるには、断熱材を厚くしたり高性能の窓サッシを入れたりしなければなりません。もちろん断熱性能を上げれば上げるほど、お金もかかるということです。

しかしそのぶん冷暖房費が削減できるので、長い目でみるとお得に。もちろん必要以上の断熱はいらないので、地域の気候にあわせてつくることが大切です。

メリット3. 健康にやさしい

昔の家って、暖房の効いている部屋以外…たとえばトイレや浴室なんかは非常に寒かったですよね。断熱がしっかりしている家なら、暖房していない部屋も暖かくなります。

これは最近よく耳にする「ヒートショック」の予防にも効果的。暖房しているリビングと、暖房のないトイレや浴室との温度差が少なく、血圧が急激に上がったり下がったりするリスクを軽減できます。

暖房を止めても室温低下がゆるやかなので、冬の寒い朝に起きるのもラクになりますよ。

気密・断熱性能はどうやって判断する?

では「気密・断熱性能の高い家」「気密・断熱性能の低い家」をどうやって判断すれば良いのでしょうか。kokageでは「HEAT20のG2グレード」を標準、「気密はC値0.5以下」としています。

さまざまな住宅会社が「うちは高気密高断熱住宅です!」と言っていますし、「断熱等級4です!」「UA値が◯、C値が◯です!」などといろんな数字でアピールされるかもしれませんね。

いったいどんな基準でみきわめれば良いのか、次の記事で分かりやすく解説していきたいと思います。

>次の記事:HEAT20ってどんな基準?

私たちは、家に大きな窓を設け、開放的で明るい空間をつくっています。大きな窓をつくるときに気になるのが、窓の断熱性ですよね。家の暑さや寒さの約6割は、窓に原因があるといわれています。

窓から伝わる熱を少なくするためには、サッシとガラスの断熱性を高めることが大切です。今回はこのうちガラスの断熱性について考えていきましょう。

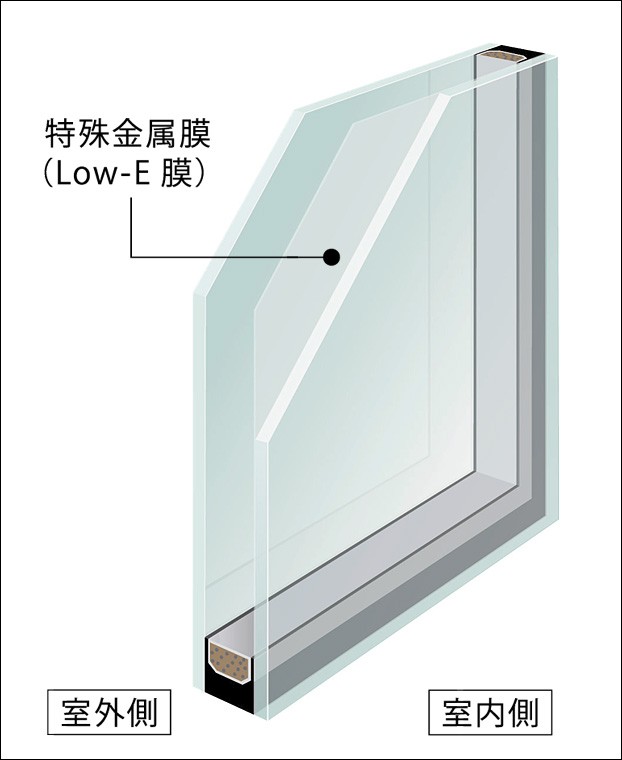

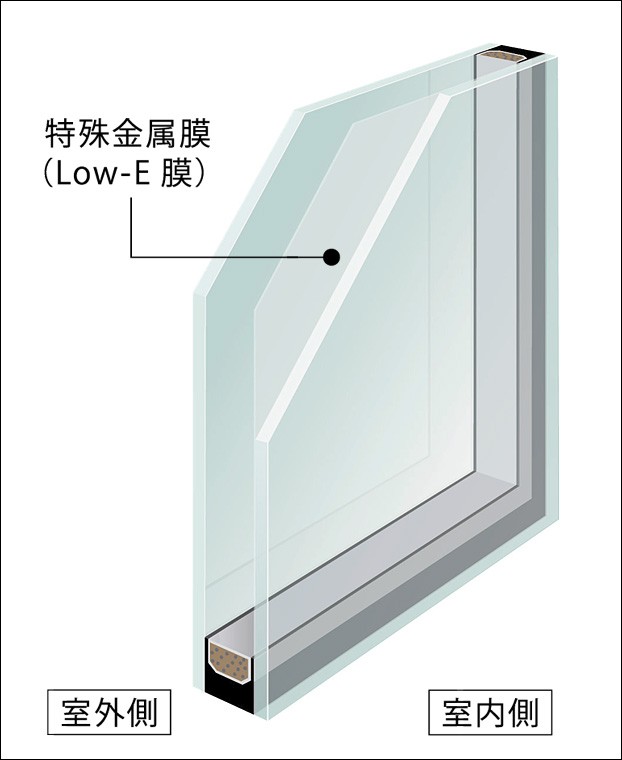

Low-E複層ガラスとは?

ガラスが1枚だけだと外の暑さ・寒さがダイレクトに室内へ伝わってしまいます。そのため、ガラスが2枚重なって間に空気やアルゴンガスを含んだ「複層ガラス」を選ぶのが基本です。

スタンダードな複層ガラスでも暑さや寒さは伝えにくいのですが、さらに断熱性アップしたのが「Low-E複層ガラス」です。ガラスの内側にLow-E(低放射)金属膜という特殊なコーディングを施しており、従来の複層ガラス以上に熱の伝達を抑えています。

断熱タイプと遮熱タイプ

Low-E複層ガラスは、目的にあわせて「断熱タイプ」「遮熱タイプ」の2種類を使い分けます。

断熱タイプ

室内の暖かさや寒さは逃さず、外からの太陽の暖かさは取り込むタイプです。

太陽光を取り込んでお部屋を明るくしたいときや、冬の寒さが厳しい土地などでよく用いられます。

遮熱タイプ

室内の暖かさや寒さは逃さず、外からの太陽の熱はカットするタイプです。明るさは取り入れつつ、日射熱は遮ってくれます。

そのため、夏の日差しや西日が気になる窓などに用いられます。

南側の大きな窓はどうつくる?

リビングなど南向きの窓には、太陽の日差しを取り込む断熱タイプがよく使われます。冬もお部屋の中に太陽の光をしっかり取り込むことができるので、明るく暖かい空間をつくることができます。暖房費も減らすことができますよ。

しかし、ここで重要なのが、軒・庇などによる日射遮蔽をしっかりしておくということ。夏場の太陽は非常に高度が高いため、軒・庇で直射日光をカットし、お部屋が暑くなるのを防げます。これをしないと、夏の日差しが強すぎて、非常に暑いリビングになってしまうのです。

まとめ

大きな窓をつくって明るくしつつ、暑さや寒さを防ぐには、高断熱の窓ガラスが欠かせません。しかしそれだけでなく、窓の方角やその土地の気候、周囲の状況などをしっかり考慮した適切なプランニングをしていくことが大切です。

開放感があって、心地よいリビングをつくる大きな窓。ぜひ後悔のないように、よく考えてつくりましょう。

新築で家を建てるとき、悩むことの一つが床の色。床は面積がとても大きい部分なので、どの色を選ぶかによって、お部屋のイメージがかなり左右されます。

どの色を選ぶと、どんな雰囲気になるのか?そしてどんなインテリアとの相性が良いのか写真とともに見ていきましょう。

ナチュラルブラウンの床

さまざまなインテリアテイストと合わせやすいのが、ナチュラルブラウンの床。特に木の質感を活かした、ぬくもり感のあるナチュラル系インテリアとの相性は抜群です。

人気の北欧風インテリアがお好きな方には、明るめのナチュラルブラウンの床がおすすめ。少し濃い目のブラウンなら、ヴィンテージ系やアジアンなインテリアもつくりやすいですよ。黄みの強いブラウンなのか、赤みの強いブラウンなのか、どんな樹種を選ぶかにもよってイメージが変わるので、設計士とよく相談してみてください。

ダークブラウンの床

ウォルナットなど、重厚感のある印象のダークブラウンの床。落ち着いた雰囲気のインテリアをつくりたい方や、高級感を演出したい方におすすめです。

お部屋に重厚感がでますが、その反面、狭く暗く見えてしまうこともあります。ダークブラウンの床に同系色の家具をあわせてシックにまとめるのも良いですが、白系の家具や小物を合わせるのもおすすめ。床とのコントラストで白がぱっと映えて、清潔感のある印象になりますよ。

ホワイトの床

白っぽい床は、お部屋をぱっと明るくしてくれます。黒やダークブラウンの家具とのコントラストができるので、よく映えますね。

白と黒でシンプルにまとめた、都会的なモノトーンインテリア。ダークブラウンの家具と合わせてラグジュアリーなスタイルに。カジュアルな白い床にして、ブルーや海を感じさせるアイテムと合わせて西海岸風インテリアに…という選択肢もあるでしょう。

まとめ

家を建てるときには、雑誌やインターネットの画像をたくさん見て「どんなお部屋にしようかな?」とイメージをふくらませるかと思います。どんなインテリアにしたいか具体的なイメージを固めて、それに合わせた床の色を決めていきましょう。

ハウスメーカーだと、床の色見本を渡されて「ここから選んでください!」と言われて自分で悩みながら決めなければならないことも…。私たちはお客様の好みや生活スタイルをうかがって、インテリアとの相性やお掃除などのことも考えながら一緒に選んでいきます。

初めての家づくりは、不安も大きいもの。デザインはもちろん、耐震や断熱、耐久、安全性、間取りなど、何でもご相談くださいね。

新型コロナによって、外出が減ったり、在宅勤務が増えたりと、ライフスタイルは大きく変化しましたよね。住まいづくりでも、新しい生活様式に合わせたアイディアを取り入れてみませんか?

玄関横のセカンド洗面

ウィズコロナ時代、まず気にしたいのが、家の中にウイルスを持ちこまないということ。

外出から帰ったとき、玄関から洗面所までの距離があると、手を洗うまでに照明スイッチやドアノブなど色々な場所を触ってしまうことになります。玄関横にセカンド洗面をつければ、家に帰ってすぐに手洗いうがいができますよ。

帰宅動線上に洗面があれば、お子さんも自然と手洗い習慣が身につきます。玄関の近くにコートやバッグなどの収納場所も設ければ、ウイルスを家の中に持ち込むリスクをさらに軽減できますね。コロナだけでなく、花粉やインフルエンザ対策としても有効です。

宅配ボックスやパントリー

なるべく買い物を控えるため、インターネット通販を利用される機会も増えたのではないでしょうか。配達員さんと顔を合わせずに荷物を受け取れる、宅配ボックスもニーズが高まっている設備の一つです。

また、買い物の回数を減らすため、まとめ買いの量が増えた方もいますよね。災害に対する備えとしても、食材や日用品をストックしておけるパントリーがあると便利です。賃貸マンションではなかなか収納スペースがとれなかったという方も、新しい家ではいざというときにしっかり備えておきましょう。

テレワークのスペースを確保

コロナの影響で新しく理想の家の条件に加わったのが、落ち着いて仕事できるワークスペースの確保。WEB会議などできるような書斎を持ちたいという方が非常に増えています。

夫婦共働きで二人とも在宅勤務というケースも少なくありません。もちろん個室が2つあればベストですが、難しければリビングの一角や小上がりの和室などにデスクを設ける方法も。注文住宅なら、ご家族の生活に合わせてつくることができます。

まとめ

これから家を建てるなら、ぜひ新しい生活様式に対応できるような間取りや設備を考えたいですね。

私たちはご家族と同じ目線に立って、「どんな暮らしがしたいのか?」「そのためにはどんな家づくりをするべきか?」本質から一緒にに考えさせていただきます。ぜひご家族の希望をお話ししてみてくださいね。