WORKS

木を育てること。難しいな、、、と感じていませんか??

一度でも育てていた植物を枯らしてしまった経験があると、なかなかの一歩が踏み出せないかと思います。

今回はそんな方たちのお悩みを解消する、育てやすい木をご紹介します!

育てやすい木

アオダモ

アオダモの枝はやわらかい印象の枝で、4月に白い花が咲き、9月に丸い実をつけます。

とても風情があり、自然風の庭には欠かせない存在です◎

また、年月を重ねるごとに幹に模様ができ、放っておいても美しい樹形になります。

アオダモのお世話といえば、葉が落ちる落葉期に絡んでいる枝や徒長枝(とちょうし)をつけ根から取り除く程度で良いのです!『徒長枝』とは、切るべき枝とされているものの1つで「徒(いたずら)に伸びた枝」という意味を持ちます。この枝を放置しておくと木とって悪影響があることも、、、なので、葉が落ちる時期に先ほどお伝えしたお手入れさえしっかりすれば、簡単に育てられます。

庭木としてもよく栽培されていて、シンボルツリーとしても好まれています!

カツラ

落葉樹高木で、ハート形の優しい雰囲気の葉が風に揺らぐ姿が魅力的で、秋には葉が黄色く色づきます。

開花期が終わったときと、落葉期に剪定をして、高さの調整と張り出す枝を整理します。自然樹形になるように、枝を間引く程度に剪定するといいでしょう。

カツラはまっすぐ伸びるので、やや狭いところでも植栽可能な木です。

葉が「焼き菓子」のようなとても甘い香りがするので、心もリラックスできます◎

甘い香りがするので虫が寄ってくるのでは、、!?と思われた方がいらっしゃると思いますが、対策方法があります!

雨をしのぐために虫は葉の裏にいるので、水やりの際に木の下から上に向かって、葉の裏側に水をあてるイメージで水やりをすると、防虫効果になります。

水のやり方一つで防虫効果があるので、ぜひお試しくださいね!

ジューンベリー

ジューンベリーは6月に赤い果実をつける落葉小高木で、春に咲く白い花、新緑の葉、初夏の小さな宝石のような果実、秋の紅葉と四季折々に楽しむことのできる果樹です。

清楚な感じがとても美しく、いろいろなタイプの庭に似合うので、洋風のおうちにも和風のおうちにも相性がいいです!

葉は楕円型で、ギザギザがあります。

摘み取ったジューンベリーの果実は生でも食べることができますが、赤い実は酸味が強く、熟した紫の実は甘みが強いです。

たくさん収穫できた時には、煮詰めてコンポートにしたり、ジャムにしても美味しいので、ジューンベリーには楽しみ方がたくさんあります◎

レモン

白色と薄い紫色の2色が咲き、年3回開花します。レモンができるのは、11月~3月と時期が長く、たくさんの実をつけます。

新しい花や枝の数が増えていき栄養を使い過ぎると、実の方が十分に育たないことがあるので、お手入れは枝が増えすぎないよう、適度に減らしておきましょう。お手入れはそのくらいでOKです!

自分で育てたレモンを収穫して作ったお茶、レモンジャム、レモンケーキなど、いろいろなお料理に変身して味わえることを想像すると、初めてレモンを育てる方でも頑張ってみよう♩と思えますよね!

オリーブ

オリーブは常緑の高木で、洋風のお庭によく合うといわれている樹木で、他の植物にはないような葉色や、スモーキーで乾いた感じの幹や枝の色、といった魅力的なポイントがたくさんあります!

葉は表面に毛があるので、ふわふわとした優しい印象の葉です。

乾燥に強いので、やせた土地でもよく育ち、寒さや潮風にも強いので庭木に適しています。

オリーブは、初夏になると白や黄白色の小さな可愛い花をたくさん咲かせ、そのあとには丸くて可愛らしいグリーンの実をつけるのです。

その実は赤、紫、黒へと成熟し、そのまま食べるとかなり渋いのですが、加工すると美味しいオリーブオイルやピクルスなどに大変身します!

オリーブの実がつくかつかないは剪定次第といわれています。春から初夏に伸びた新梢に、翌年花を咲かせて実をつけます。剪定の時にはなるべく新梢を残して、混み合ったところを中心に剪定することが大切なポイントです◎

光も風も良く通り、小鳥がすり抜けられるくらいの枝ぶりを目指しましょう。

まとめ

植栽スペースがあれば、ぜひおすすめしたいシンボルツリー。名前の通り、その家の顔となる樹木なので、その家を印象づけるものであればどんな木を選んでも構わないのです。家族の好きな樹木や、家の外観(和風や洋風など)と調和するものをシンボルツリーとして植えてみてはいかがでしょうか☆

実のなる木も、今回ご紹介した木は初心者の方でも育てやすい種類なので、植えて、育てて、食べるまで、四季を感じながら楽しんでいただけたらなと思うので、ぜひチャレンジしてみてくださいね!

庭・畑づくりにとって一番楽しみなことは、育てた野菜を収穫して食べることだと思います。

休みの日に庭で野菜を収穫したり、収穫した野菜を使ってバーベキューをしたりして楽しむことで、子どもの食育・土育にもつながります。

そこで今回は、知っているようでよく知らない食育・土育についてご紹介します!

食育

食育とは、いろいろな経験を通じて「食」に関する知識と、バランスのよい「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育てることといわれています。

「食育」は単にバランスのとれたご飯を食べることだけではなく、食を通して、生きていく力を身につけていこうという意味を含んでおり、生涯に渡り健やかに生きていくことができるように、生きるための基礎を作る目的で行われています。

そこで、家庭でも実践できる食育についてご紹介します!

家庭で実践できる食育

庭のあるおうちでしたら、小さい畑を作ってみませんか?

種をまき、野菜を育てて、育ったものを収穫して食べる。この体験は一番の食育になると考えています。

実のなる木を植えて収穫した実を使ってジャムを作ったり、簡単に育てることのできるレモンの木を植えて、そのレモンを使ってレモンケーキを作ってみたり、、、♩

楽しい食育体験がご自宅のお庭で出来るのです!

育てるものによって季節を感じることができますし、思い出に残る、楽しい体験になるのではないでしょうか☆

私たちは、庭に小さな畑をつくることをおすすめしています。

あまりに広い畑だと大変ですが、1~2坪くらいの小さめの畑だと、お仕事で忙しい方でもお休みの日に少しお世話をしてあげることで十分に育つので、ぜひお庭づくりを体験してみてはいかがでしょうか??

土育

子どもが幼少期に「土」に触れることで、様々な感性が刺激されるので感受性が育まれます。

また、土の中の雑菌に対する抵抗力が養われるので、免疫力が高くなるといわれています。

用途によって形を変えて自由に扱うことができる「土」は手を鍛えるので、大脳を刺激し成長の促進へとつながるのです。

「土」と関わることで効果が得られるのは子どもだけに限ったことではなく、運動不足になっている大人も土を使った作業は体の様々なところを駆使するので、運動不足解消には最適です!

さらに、日光を浴びての作業はカルシウムの吸収を助けてくれるビタミンDの生成を促すので、骨を丈夫にもしてくれます。

様々な感性が刺激されるので、総合的な感受性が育成され、洞察力が身に付き、生活の中における原動力にもなってきます。

まとめ

食育とは、大がかりなイベントに参加することや学校に任せきりにすることではなく家庭でできることです。

畑に出て土を触り、種を植え、育った野菜を収穫して、食べる。

この一連の行動が大切なことであると考えています。

お庭で作った野菜を使って食事にプラスできれば、収穫した野菜だ♩と食事時間に楽しみが増えるかもしれないですね!

モデルハウス「kokage Salon」では、庭に小さな畑をつくることをおすすめしています。

花や植物を育てながら癒されたり、庭を持つことによって「時間を忘れながらゆとりのある暮らし」ができると言われています。庭や畑があることはどのような効果があるのでしょうか?

心理的効果

感受性が豊かになる

植物を育てることは、視覚・触覚・聴覚・嗅覚・味覚の五感を刺激し、忘れかけていた記憶を呼び起こしたり、感受性や感情を豊かにする効果があるそうです。

種をまき、水をやり、太陽の日差しをたっぷり浴びて、豊かな自然体験は五感を刺激し、さまざまな情緒や感受性の発達をうながしてくれるため、子どもの情操教育にもとても適しています。

色とりどりの植物を見ることによって、心身に良い影響を与えるといわれています。

人間らしさを取り戻す

植物の成長を見守ることは「育てる」本能を満足させ、また美しい花や実を摘み取ることは「狩る」本能を充足させることにつながります。

五感を研ぎ澄ますことで生活にゆとりが生まれ、現代社会の中で忘れかけていた、本来の人間らしさを取り戻すことができるのです。

認知症防止に役立つ

ガーデニングは、季節や天候に合わせて水や肥料を変えたり、温度管理に気を使ったりと、常に頭を使って工夫しなければいけません。

こうした一連の「頭脳労働」が高齢者の認知症を防ぎ、老後をいきいきと過ごすために役立ちます。

植物に触れる、香りを嗅ぐ、眺める、草木に寄ってくる昆虫や鳥たちのさえずりに耳を傾ける、育てた野菜を口にするという、ガーデニング作業で日常的に行なわれる動作が全て、五感への刺激となっており、「何をすれば、どこを刺激できるか」といったことを考えることなく、ガーデニングを楽しんでさえいればそれらが全て認知症の治療や予防に繋がっているのです。

身体的効果

意識的に体調を整えるようになる

庭や畑で作業をする場合には、風や雨にも負けない健康な体作りが必要になります。体調の悪い日が続けば、ガーデニングなどもできなくなるので、植物を枯らしたくないという気持ちから意識的に体調を管理するようになるそうです。

目的もなく不摂生を正すのはつらいですが、趣味のためにという気持ちがあれば、積極的に健康管理に努められるようになりますね。

運動不足を解消する

庭でガーデニングをすると適度な運動になります。

植物を植える為に土を掘ったり運んだり、しゃがんだり、立ったり、掃除したり、、運動不足の人にとって全身を使うための最適の趣味です。

庭での動作は自転車をこぐ時と同様で有酸素運動になるそうで、体を動かすことでストレス解消ができるだけでなく、運動不足解消にも繋がります。

環境的効果

日光に当たり、体を丈夫に

外で作業をすることで、日光に当たる時間が長くなります。ビタミンDは日光に当たることでたくさん作られるので、骨を丈夫にするためにも日光を浴びることはとても効果的といわれています。

そのため、必然的に健康な体が作られます。

しかし、紫外線に当たりすぎるとシミやシワをつくる原因となる可能性もありますので、長袖を着たり、帽子をかぶったり、万全な服装で作業をするようにしましょう。

マイナスイオンいっぱいの空気を吸ってリラックス

最近話題のマイナスイオンは、植物からもたくさん発生します。特に土や植物に水をまいたり、雨の降った次の日に土いじりをするとたくさん発生するため、心身ともにリフレッシュしたい時にはおすすめです。

自然のものからでてるマイナスイオンなので、体にやさしい感じがしますね。

まとめ

庭・畑のある暮らしでは、自然を身近に感じ、触れる機会を作ることができ、緑に癒され、樹木や草花から四季を感じることもできます。

家庭菜園で採れた野菜を使って、バーベキューをするなど楽しみが増えたり、庭があるのとないのとでは、生活の楽しみ方の幅に違いが出てきますね。

庭・畑づくりのお手伝いが出来ればと思い、初めての方でも育てやすい木や野菜、お手入れ方法など、これからご紹介していきますので、ぜひ参考にしてくださいね!

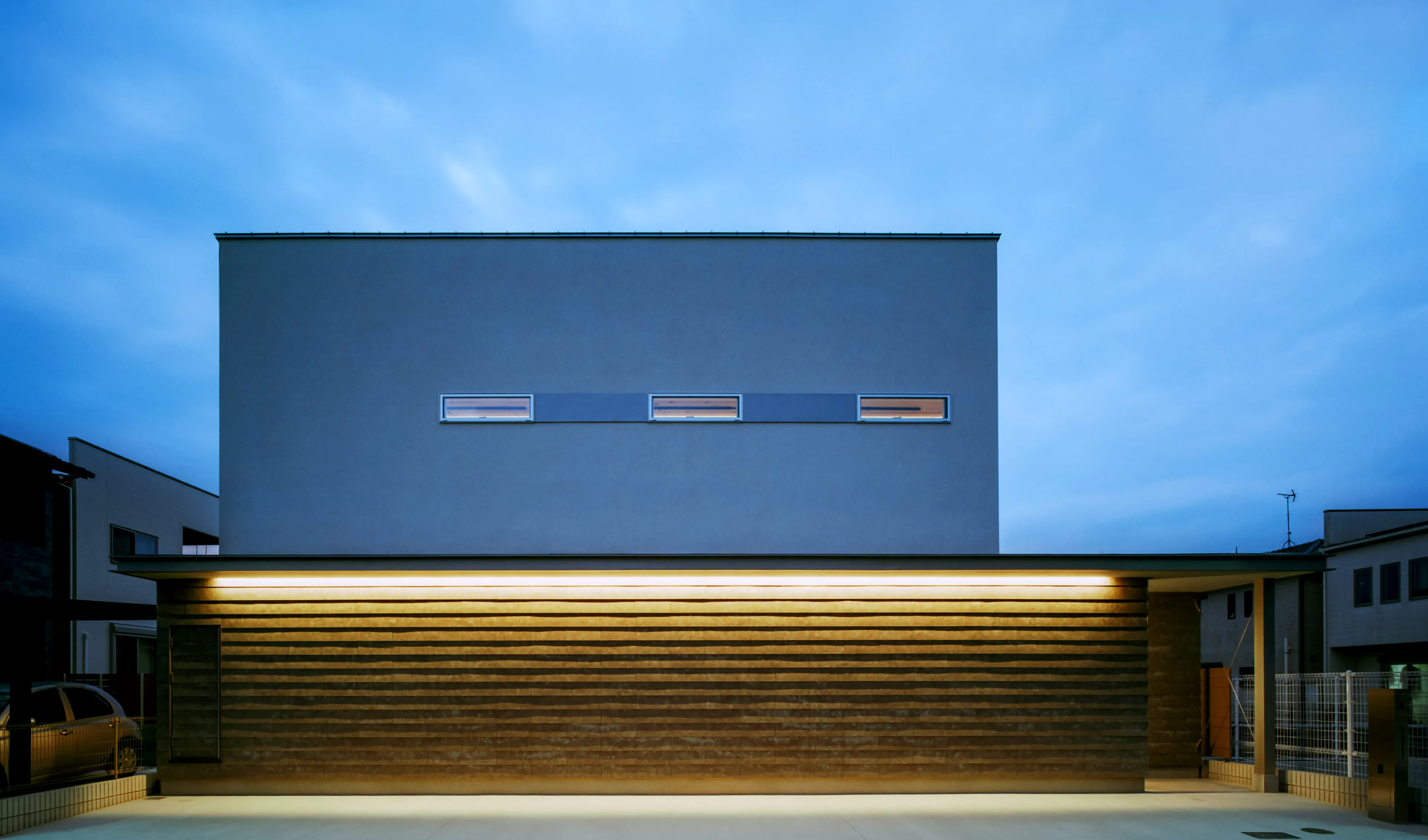

弊社で建てる家の魅力の一つが、大きな窓をつくること。「大きな窓があれば、明るくて開放感があっていいな」と思う一方、「夏は暑い?」「外から丸見えにならない?」などの不安を感じる人もいますよね。

今回は、大きな窓のある家のメリット、そしてデメリットやその解決策を解説します。

大きな窓のある家のメリット

メリット1.採光がとれる

大きな窓の最大のメリットは、自然光がたっぷりと取り入れられること。リビング全体が奥の方までぱっと明るく、冬はぽかぽかとした暖かさも感じられます。昼間は電気をつけなくても過ごせたり、暖房費が削減できたりと、省エネ&節約のメリットも。

メリット2.屋外空間を感じられる

開放的な大きな窓は、家の中と外との空間をつなげます。家の中にいながら外の景色を楽しんだり、リビングからつながるウッドデッキを第二のリビングとして使ったり、同じ面積でも広々と感じさせます。

大きな窓のある家のデメリット&解決策

デメリット1.熱が出入りする

窓は、家全体で熱が一番逃げやすいといわれる場所。何も対策していないと、暖房でいくら部屋を暖めても、窓からどんどん熱が逃げていきます。

熱を逃さないために効果的なのが、断熱ガラスを採用すること。昔の窓は冬に近くに寄るとヒンヤリとしていましたが、断熱窓なら冬もしっかり保温。結露も防ぎ、暑い夏も快適です。

金属サッシも熱を伝えやすいので、樹脂製にすると熱の伝わりやすさが1/1000ほどになります。

デメリット2.夏の日差しが気になる

窓が大きいと、夏の強い日差しの心配も。しかし、これは「パッシブデザイン」という考え方でコントロール可能です。

パッシブデザインとは、自然エネルギーをうまく設計に取り入れる手法。

太陽は、夏は高い位置、冬は低い位置にあります。この角度を考えて庇・軒をつくることで、夏は日よけをしながら、冬は室内に光をたっぷり取り入れることができるのです。

デメリット3.外から家の中が丸見え?

1階リビングに大きな窓があっても、外から丸見えになるからと、カーテンを閉めっぱなしになるのでは意味がないですよね。

この問題にもさまざまな解決方法があります。

例えば樹木を目隠しにする方法。家の外や、窓の前に木目の格子を設けることもあります。

家の中に景色は取り入れながら、家の外からの視線はさえぎる。相反することに感じるかもしれませんが、建てる土地や道の角度によって、設計士が最も良い方法で設計していきます。

まとめ

大きな窓にはメリットもデメリットもありますが、デメリットは設計次第でうまくコントロールできます。もし「大きな窓をつくって失敗した」なんて話を聞いたことがあれば、それはただなんとなく大きな窓をつくっただけで、採光や視線にきちんと配慮できていなかったのでしょう。大きな窓で心地よい家づくりがしたい方は、きちんと知識や経験を持ち合わせた設計士に相談することをおすすめします。

子育ては24時間365日続くもの。もちろん楽しい面もありますが、「気持ちが休まる時間が少ない」「家事がなかなか終わらない」などストレスを感じることもありますよね。

子育ては本当に大変ですが、実はそのストレスは「家の間取り」が大きな原因になっているかも?

今回は、これからマイホームを建てる方に知ってほしい、子育てストレスの少ない間取りの秘訣をご紹介します。

秘訣1|開放感のあるリビング

「狭い家での子育てはストレス。広い家に住みたいなぁ。」

「でも、土地の広さにもお金にも限りがあるし・・・」

そんな方に知ってほしいのが、「狭い家は、実際の面積が小さいだけではない」ということ。家の明るさ・視線の抜けが足りないことも、狭さを感じる大きな理由の一つなのです。

例えばリビングに吹き抜けがあれば、実際の面積より広く感じられます。大きな窓をつくれば光がたっぷりと入り、庭まで視線が抜けて開放感がグンとアップしますよ。

秘訣2|庭に子どもの遊び場をつくる

元気いっぱいの子どもたち。室内だけだと思いっきり遊ぶには物足りません。

毎日たっぷりと走り回れる庭は、一番の子供の遊び場。リビングから目が届く配置にすれば、親は室内から庭で遊ぶ子どもを見守ることもできますね。

庭に小さな畑をつくるのもおすすめ。親子で野菜や果物を育てると、運動にも食育にもなりますよ。

3|子どもも自分でお片付けできる収納

おもちゃが部屋に散らかり放題、一日中「片付けなさい!」と叫びっぱなし。これだと大人も子どももストレスです。

子どもが小さいうちは、リビングにおもちゃの収納を。ベビーカーや外遊び用のおもちゃは玄関の土間収納に。学校へ行くようになったら、帰宅したあと通る場所に教科書やランドセル収納を・・・

「子どもが収納しやすい場所に、使いやすい収納スペースを」当たり前と思うかもしれませんが、新築時にしっかり考えることがとても大切です。

4|子どものようすが見守れるキッチン

最近主流のオープンキッチンは、子どもを見守りながらの家事に最適。親がキッチンに立つようすが目に入るので、お手伝いも促しやすい間取りです。

注意点は子どもがキッチンに立ち入りやすいこと。赤ちゃんのうちはイタズラ防止対策をあわせて考えましょう。

まとめ

この4つのほかにも、「サクッと家事が終わる間取り」「子どもがのびのびと過ごせる仕掛け」など、アイディア次第で親も子もストレスなく楽しい暮らせる家がつくれます。

私たちは、人・地域・暮らしを豊かにする家づくりをしています。子育てまっただなかの生活、そして子育てが終わったあとの未来の暮らし方まで考えてプランを考えていきましょう。ぜひ一度、どんな家づくり・暮らしがしたいのか、あなたの想いを聞かせてください。

明るくて開放的な空間をつくる、リビングの吹き抜け。よく天井部分に大型の扇風機のような「シーリングファン」がついていますが、これは本当に必要なのでしょうか。

吹き抜けのシーリングファンの効果

シーリングファンはおしゃれな見た目で、リビングの雰囲気を格上げしてくれます。インテリアのアクセントとなるのはもちろん、心地よさや電気代削減にも一役買いますよ。

冷暖房効率アップ

「暖かい空気は上に、冷たい空気は下にいく」という性質があるため、吹き抜けで天井を高くすると、暖気が上にたまりやすくなります。シーリングファンで空気をかき混ぜることで、お部屋全体を効率よく暖めたり冷やしたりできます。

電気代の節約

電気代を1kWhあたり27円で計算すると、消費電力25Wのシーリングファンを1時間回したときの電気代は25W÷1000×27円=0.675円。1時間回しても1円もかかりません。1日8時間回すと5.4円。24時間1ヶ月回し続けても、たったの486円という計算です。

このようにシーリングファンは非常に電気代が安いので、うまく使えば冷暖房単独で温度管理するより節約になります。

空気を循環させる

空気の流れをつくることで、換気もうまくいきます。天井付近に湿気がたまらず、洗濯物の部屋干しも乾きやすく。雨の日の部屋干しのニオイも抑えられます。

シーリングファンはどうやって掃除する?

シーリングファンは手が届かないので、「お掃除できるの?」と心配ですよね。シーリングファンは回っているときにはあまり気づきませんが、止めて見てみるとホコリがたまっているのがわかります。

電動昇降式のシーリングファンもありますが、価格が一気にはねあがるのが難点。おすすめしたいのが、柄の長いモップやクイックルワイパーでさっとホコリを拭き取る方法です。

2階の通路や窓から届くようにしておけば、手が届きやすくなります。シーリングファンの汚れはホコリくらいなので、2~3ヶ月に1回くらいのペースで拭いておけば、十分にきれいになりますよ。

吹き抜けにシーリングファンは必要?

シーリングファンを使ったことがないと、「そんなに使わないのでは?」と思うかもしれませんが、やはりあった方が断然快適です。冷暖房の効きがまったく違います。

どうしても掃除など気になるときは、サーキュレーターで代用する手も。しかし、サーキュレーターは小さい羽根を回すので、どちらかというとキッチンなど局所的に空気を送るのに向いています。大きな羽根を回すシーリングファンの方が効果は高く、天井付けなので邪魔にもなりません。

まとめ

シーリングファンはただつければ良いというわけではなく、効率よく空気を撹拌できるよう、天井や壁との距離、ファンの大きさなどを考えなければなりません。照明のチラツキが発生しないよう、照明の光とファンの影が干渉しないプランニングも大切です。

ぜひこのあたりも含めて、吹き抜けの設計に慣れている設計士に相談してみてくださいね。

「吹き抜けをつくるのが一番上手な工務店」として、心地よく暮らせる空間をつくっています。もし狭い土地でも開放的な家を建てたい、明るくて開放的な家にしたいといった方がいたら、ぜひ一度ご相談ください。

子育て中の多くの方が、子どもがのびのびと成長でき、親もゆとりをもって暮らせる住まいを希望されます。一口に「子育てしやすい間取り」といっても、子どもたちの成長に合わせて暮らし方は変化していくもの。今回は子育てしやすい間取りや考え方を、年齢別にご紹介していきます。

【0~6歳ごろ】のびのび育てる乳幼児期

赤ちゃんから入学前の時期は、1階が主な生活スペース。親が子どもの姿をしっかり見守れるオープンな間取り、家事の時短につながる間取りがおすすめです。

オープンキッチン

家事をしながら、子どもたちの姿を見守れるキッチンが理想。大人が家事する姿を見せることで、お手伝いの習慣にもつながるかも。

畳スペース

リビングの一角に和室を設けると、お昼寝スペースや遊び場としてフレキシブルに使えます。子どもが大きくなったら、リビング学習などの場所として活用を。

ファミリークローク

小さいうちは、親子でいっしょに身支度をできると便利。収納を1ヶ所にまとめることで、片付けもしやすくなります。

【7~12歳ごろ】自立をはぐくむ学童期

小学生に上がったら、宿題や学校の準備、身支度など、少しずつ自分でできることを増やしたいもの。家づくりでも、自立をサポートできる仕組みづくりがカギとなります。

スタディコーナー

小学校低学年のうちは、親の目の届くところで宿題する子がほとんど。キッチンの横や和室にカウンターを設けるなど、親が自然と見守れる位置に学習コーナーを。

収納

ランドセルや教科書、習い事の道具など、しまいやすい場所に収納を。小さいうちは自室の管理は難しいので、リビングなどに収納があると親がサポートできます。

庭と畑

家にこもるのではなく、外でものびのびと遊べる工夫を。庭に小さな畑を設けて、親子で家庭菜園をはじめるのもおすすめ。食への興味や豊かな心を育みます。

【13歳ごろ~】大人への準備をする思春期

中学、高校と成長していくと、プライバシーと家族とのコミュニケーションとを両立させることが大切。自分ひとりで集中できる場所を確保しながら、家族と自然と顔を合わせる間取りを。

個室

子どもに個室が必要なのは、中学生から巣立つまでの意外と短い間。子供が独立した後の使い方も考えた方が良いでしょう。ドアや窓、収納を2つずつつくり、個室が必要な時期だけ間仕切りをする方も。

吹き抜け

吹き抜けをつくると、リビングと2階の部屋とが分断されにくくなります。またリビングを明るく居心地良い空間にすることで、家族でくつろぐ時間が増えるでしょう。

リビング階段

リビング経由で2階に上がれるようにすると、「いってらっしゃい」「おかえり」と顔を合わせられるように。会話が増え、子どもの変化に気づきやすくなります。

まとめ

子どもも大人も心地よく、ストレスなく暮らすためには、間取りがとても大切。ぜひ将来のことまで考えて、子育てしやすい家をつくっていきましょう。

私たちは、「心の豊かさ」を大切にした家づくりをおこなっています。親子のかかわりが増える、子どもたちが健やかに成長する、美味しく食べて、安心して眠れる・・・私たちといっしょにそんな家づくりをしませんか。

モデルハウス「kokage Salon」の外壁漆喰施工を行いました。

外壁の漆喰はイケダコーポレーションのスイス漆喰「カルクファサード」を採用しています。

まずは下塗りからです。

次に漆喰を施工していきます。

左官職人さんの素晴らしい技術で仕上げていきます。

私たちのモデルハウス「kokage Salon」では、庭に小さな畑をつくることをおすすめしています。

家庭菜園をしたことがない方は、「畑ってどこに、どうやって作るの?」「何を育てたらいいの?」など、わからないこともたくさんありますよね。

そこで今回は、初心者が家庭菜園をはじめるときに知っておきたい4つのポイントをご紹介します。

ポイント1|どこに畑をつくる?

家庭菜園には、日当たりが良く、風通しの良い場所が最適。

建物自体や庇、軒の影にならず、周りに風をさえぎるものがない場所を選びましょう。夏は日当たりが良いからと選んでも、太陽の低い冬は影になってしまうこともあるので注意が必要です。

※庇:ひさし。開口部の上についた小さな屋根。

軒:のき。屋根が建物の外に張り出した部分。

「どうしても日当たりが良いところにスペースがとれない!」ということもあるでしょう。そんなときは、ミョウガや椎茸など、日光をあまり必要としない野菜を育てるのをおすすめします。

ポイント2|畑の広さはどのくらい?

家庭菜園初心者が管理しやすいのは、1~2坪くらいの畑。狭いと思うかもしれませんが、2~3種類くらいの野菜なら植えられます。

あまり最初から畑を広くしすぎると、肥料をまいたり草をとったりとお世話も大変。小さい畑なら、週末だけで作業が追いつくことがほとんどです。

ここでポイントは、「あとから縦横に広げられる場所に畑をつくる」ということ!小さい畑で家庭菜園に慣れてきて、「あれも育てたいな!」と畑を広げたくなったときに対応できます。

ポイント3|初心者がチャレンジしやすい野菜って?

家庭菜園初心者には、成長が早く育てやすい野菜がおすすめ。

ミニトマトやオクラ、枝豆は成長が早くて丈夫。じゃがいもやさつまいもを植えて、家族で芋掘りするのも楽しいですよ。

親子で育てたいと人気なフルーツですが、実は野菜よりもお世話が大変。いちごやブルーベリーなど、初心者にも育てやすい種類からはじめてみてくださいね。

ポイント4|土ってどうしたら良いの?

土づくりに必要なのは、「クワ(スコップ)・混合堆肥・苦土石灰・pH測定器」の4つ。

~土づくりの手順~

- 畑の位置を決めたら、スコップやクワで耕して、固まった土を細かくする。

- 堆肥や肥料、苦土石灰を混ぜ込んで、おいしい野菜の育つ土に改良する。

- 土を盛り上げて「畝(うね)」をつくったら準備完了!

堆肥はあらかじめ野菜の栽培に合わせて配合された商品が、ホームセンターなどで売られています。

日本の土壌は酸性になりがちなので、苦土石灰を混ぜて適切な酸度に整えることも大切。「pH測定器」で土の酸度を測り、必要な量の石灰を混ぜます。

まとめ

家族で週末に体を動かすと気持ちがよく、庭でとれた野菜やフルーツの味は絶品です。畑と聞くと、ハードルが高く感じるかもしれませんが、意外と小さな場所で手軽にはじめられます。マイホームをもつなら、庭での家庭菜園、ぜひチャレンジしてみてください。

モデルハウス「kokage Salon」の床施工を行いました。

kokageでは無垢材、自然塗料を使用しています。

無垢材は扱いが難しいので、一枚一枚丁寧に施工していきます。