WORKS

家を建てることになったら、何を大切にしたいですか?

「家族のコミュニケーションが増える間取り」「おしゃれなデザインやインテリア」「家事がしやすい動線」・・・家族によって重視したいポイントはさまざまですが、いずれも「健康に暮らせる」というのが大前提にあってこそではないでしょうか。

一日のうち長い時間を過ごす家。環境によっては、健康に良い影響を与えることもあれば、悪い影響を与えることも。今回は、家族の健康を守る家づくりの5つのポイントをご紹介します。

ポイント1|ヒートショックを防ぐ

室内の温度差で引き起こされる「ヒートショック」という言葉を聞いたことがありますか?家の中の激しい温度差によって、めまいや心筋梗塞など、さまざまな体の不調を引き起こす健康被害です。

ヒートショックとは?

真冬、暖かいリビングから廊下や脱衣所に移動するとき、ヒヤッと寒さを感じることはありませんか。こういった急激な「温度差」があると、血圧が急に上がったり下がったりして体に大きな負担がかかります。

・寒い脱衣所で服を脱ぐ→血管が縮んで、血圧が急上昇

・急いで熱いお湯につかる→血管が拡張して、血圧が急降下

若くて健康な方なら血圧の上下に耐えられても、高齢や持病を持った方は、めまいや失神を起こす恐れが。お風呂で転んで大ケガをしたり、脳梗塞や心筋梗塞などの深刻な病につながったりすることもあります。

高気密高断熱の家

ヒートショックを予防するには、住まいの気密性・断熱性を高めることが大切。暑さや寒さを室内に伝えにくく、リビングも廊下もトイレも浴室も、常に快適な温度になります。お風呂に入るときも、夜中にトイレに行くときも、ヒヤッとした寒さを感じにくくなりますよ。

昔から「冷えは万病の元」とも言われます。手足の冷えや肩こり、冬は寒くて朝が辛い、こたつから出られず運動不足・・・といった悩みを持たれる方も多いかもしれません。高気密高断熱の家は、高齢者だけでなく、若い方やお子さんの健康維持にも貢献します。

ポイント2|カビやダニの増殖を防ぐ

特に子育て中の方が気にされるのが、アレルギー性疾患や喘息などのリスク。その原因の一つといわれているのが、カビやダニです。こまめなお掃除も大切ですが、湿度のコントロールでカビやダニの発生しにくい住宅環境をつくることができます。

結露とカビやダニ

冬場、窓ガラスやサッシに、びっしりとついた水滴。家の中で温度差が激しいと結露が発生します。結露がよくつく家には、湿気がたっぷり。ジメジメした環境を好むカビやダニが、勢いよく増殖しやすい状態です。

「窓の結露は、さっと拭けばいいだけでしょう!大丈夫!」そう思うかもしれません。しかし結露は家の表面だけではなく、壁の中など目に見えないところに“内部結露”として発生することも。壁の中がカビでいっぱいになったり、柱や土台が湿気で腐ってしまったりと、深刻な被害につながりかねません。

断熱性

昔よく使われた窓枠のアルミサッシに、びっしり結露がついているのを見たことがありませんか。アルミは熱を非常に伝えやすい素材なので、温度差で結露が発生しやすいのです。

最近は熱を伝えにくい樹脂製のサッシや、窓もペアガラスやトリプルガラスなどが使われることが多く、結露が発生しにくくなっています。

壁や屋根、天井、床下にもしっかり断熱材を入れて、熱を伝えにくく。内部結露の起こりにくい断熱材を選び、通気層をしっかり設けて適切に施工することで、壁の中に結露やカビがびっしりなんてことにはなりません。

ポイント3|住まいと食生活の関係

食べる力は、生きる力。子どもたちには、健康的な食生活や、食べることの楽しみも教えていきたいですよね。そこでkokageでは、親子で楽しく「食育」できる家づくりを応援しています。

小さな畑のある家

私たちがおすすめしているのは、家に小さくてもいいので庭や畑をつくり、家族で野菜や果物を育ててみること。自分で種をまき、水をやり、収穫することで、食べることの喜びを実感。食わず嫌いだった野菜も、おいしく食べられるようになるかもしれません。

チャレンジしやすいミニトマトや、子どもたちが大好きなスイカ、おしゃれなハーブ・・・「次の週末には何を植えようか」「収穫した野菜でどんな料理をつくろうか」と親子の会話もはずみますよ。

ポイント4.きれいな空気環境

食べ物と同時にこだわりたいのが、体の中に取り込む“空気”。家の中の空気をクリーンに保ち、家族の健康を守りましょう。

換気

化学物質やハウスダスト、花粉など、空気中にはさまざまなアレルギーを引き起こす物質が。こまめなお掃除と計画的な換気で、有害物質を室外に出すようにしましょう。

最近の家では、給気口と排気口を設けて、常に空気を入れ替えるシステムが基本です。家全体の空気の流れを考えて設置するので、有害物質やホコリを効率よく排出。給気口にフィルターをつければ、花粉やホコリを取り除いたキレイな空気が取り込めます。

気密性

効率の良い換気には、家のすきまをなくすことが重要です。すきま風がピューピュー吹く家の方が空気は入れ替わってそうなのに・・・と意外に感じる方もいるかもしれませんね。

すきま風が吹く家は、常に換気できているように見えますが、実は換気にムラができてしまいます。すきま風が漏れるせいで、うまく空気が入れ替わらない部分がでてきてしまうのです。しっかり気密した上で、効率よく換気できるよう計画することが大切です。

ポイント5|安心安全の自然素材を

赤ちゃんやペットがいらっしゃるお宅では、床や壁などお肌に触れる部分の素材にも気をつけたいもの。体に無害で肌触りの良い自然素材を使えば、ハイハイしても素足で走り回っても安心です。

無垢材

無垢材とは、木から切り出したままの木材のこと。無垢のフローリングは、素足で歩いたときに温かみがあり、ほどよく柔らかいので足腰の負担軽減にもなります。接着剤を使わないので、体にも優しい素材です。

紙や漆喰

壁にも紙クロスや漆喰などの自然素材を採用。お肌に触れても安心で、吸湿効果があるのでお部屋の湿度も快適に調整してくれます。消臭効果のある素材なら、ペットの臭い対策にも有効です。

まとめ

気密性、断熱性、換気システム・・・間取りやデザインのように目に見えてわかるものではありませんが、基本的な住宅性能を高めることで、「きれいな空気」「冬でも家全体がぽかぽか暖かい」「ジメジメせずカビやダニがでてこない」など、一年を通して快適で過ごしやすい住まいに。家族の健康や笑顔を守ってくれます。

私たちは、「木陰でホッと一息つくような、そんな暮らし」をテーマに、体も心も豊かに暮らせる家づくりをおこなっています。私たちと一緒に、本当に家族が健康に暮らせる家づくりをしてみませんか。

最近よく耳にする「食育」。子どもに食に関する知識を教え、豊かな食生活を送れるよう育むことです。

食育が大切なのはわかるけれど、「何からはじめていいかわからない」「毎日、手の込んだ料理をするのは大変」など、ちょっとハードルの高いイメージもあるかもしれません。しかし実は食育というのは、ちょっとした工夫やアイディアで手軽に実践できるのです。

今回は、食育につながる家づくりの工夫についてご紹介します。

1|<食べる>食育の基本は、楽しく食べること

まずは何よりも、“家族で楽しくテーブルを囲んで食事する”という毎日の経験が大切。どのような環境づくりをすれば、親子で楽しい食事タイムが過ごせるのでしょうか。

・ダイニングテーブルは余裕のある大きさを

1人分のテーブルの広さは、幅60×奥行き40cmが目安。4人家族なら幅120×奥行き80cmは最低でもほしいところです。ほとんどの既製品は、これよりも大きめのサイズとなっています。ダイニングテーブルは余裕あるサイズを選ぶと、家族の憩いの場となるでしょう。大きめサイズなら友人を呼んでおもてなしするときにも便利です。

・食事に集中できるダイニングの配置

ダイニングテーブルをあえてリビングと少し離すと、生活にメリハリがつきます。食事の時間は、食事に集中できるように。リビングとダイニングで高さを変えるスキップフロアも人気です。

・照明演出でもっとおいしく会話もはずむ

お料理の色を引き立ててより美味しく見せるには、青み~白のライトよりも、オレンジの強い電球色がおすすめ。最近の流行は食卓の上の天井からライトを吊るす「ペンダントライト」です。見た目にもおしゃれで、バランス良く食卓を照らしてくれます。適度な明るさを確保することで、自然と家族が集まり会話がはずむダイニングに。

2|<つくる>子どもがお手伝いしたくなる環境づくり

子どもにとっては、料理や片付けのお手伝いも立派な食育。ごはんをつくって食べることの楽しみとともに、大変さも学べます。

・キッチンは見通しのいい場所に

まずは、子どもがリビングで遊んでいるときや、ダイニングで宿題をしているときに、料理しているママやパパの姿が見えるということが大切。独立型のキッチンよりも、オープンキッチンや対面式キッチンがおすすめです。料理しながらコミュニケーションがとりやすく、「私もやってみたい!」と自然とお手伝いにつながります。

・キッチンとダイニングの配置

対面キッチンとダイニングテーブルは向かい合わせよりも、横並びのレイアウトが意外と便利。配膳や片付けでの移動距離が短くなります。みんなでお皿やお箸を並べたり、いっしょに準備から楽しんだりと、子どもの食生活への積極的な参加につながります。

・親子で料理できる広々キッチン

親子や夫婦でいっしょに料理したいなら、島のようにぐるりと回れるアイランドキッチンや、島の片側が壁についたペニンシュラキッチンがおすすめ!回遊性が高いので、複数人でキッチンに立っても作業しやすいです。家族みんなでキッチンを使えるよう、わかりやすい収納計画も重要!

3|<育てる>家庭菜園で野菜づくりにチャレンジ

私たちがおすすめしているのは、家に小さくてもいいので庭や畑をつくること。家族で野菜や果物、ハーブなどを育ててみませんか。自分で苗を植え、水をやり、やっと収穫できた野菜の味は格別!苦手な野菜も一口食べてみようかなと思うかもしれません。

・家の外に「第2のリビング」を

“アウトドアリビング”という考え方を知っていますか?家の外の庭やウッドデッキを、家族でくつろげるような第2のリビングとして活用するのです。家庭菜園でハーブや野菜を育てたり、週末には庭でごはんを食べてみたり・・・日常的に自然を感じることができます。

・庭に畑を

本格的に家庭菜園を楽しみたいなら、庭に畑をつくるのはいかがでしょうか。プランターでは難しい大きな野菜も育てられますよ。広いスペースがなくても、庭の一角にほんの1坪くらいあれば大丈夫。ブロックやレンガで囲って園芸用の土を入れれば、立派な畑になります。

・庭とキッチンのつながり

庭からリビング、キッチンは一続きで、見通しがよい配置にするのがおすすめ。室内にたっぷりと光も取り込めますし、子どもが庭で遊んだり野菜に水やりしたりする姿がキッチンから見守れます。いつも見える場所に家庭菜園があれば、子どもも積極的にお世話に取り組みやすいでしょう。収穫した野菜は、そのままキッチンに持ってきて新鮮なうちにいただきます。

まとめ

家づくりに食育の考え方を取り入れると、子どもの食習慣のベースをつくり、食べることの楽しみを知っていきます。さまざまな体験をとおして、食への興味や知識、そして健康な体を育んでいきたいですね。

私たちは、「心の豊かさ」を大切にした家づくりをおこなっています。子どもたちがごはんを美味しく食べられる、安心して眠れる、自然や人とのふれあいで豊かな心を育てる・・・私たちといっしょにそんな家づくりをしてみませんか。

仕事に家事に育児にと、毎日忙しい共働き夫婦。そんななかでも、さまざまな工夫でゆとりある時間や子どもとの会話を増やそうとされていることと思います。家づくりの際にも、間取りや設備の工夫で、家事を楽にしたり家族のコミュニケーションを増やしたりすることができます。今回は、「家事が大変」「子どもとの時間やひとりの時間がなかなかとれない」などの共働きにありがちな7つの悩みを解消するための、住まいのアイディアをご紹介します。

毎日の家事にまつわる悩み

まずは、忙しい共働き夫婦の家事にまつわる悩みを解消する住まいの工夫を見ていきましょう。家事の悩みを解消することで、時間にも心にもゆとりが生まれます。

悩み1|とにかく家事に追われてしまう

まずは仕事から帰ってから家事をこなすために座る暇もない、朝の時間にバタバタしてしまうなどの悩み。家事の効率化は、ゆとりある生活のためのキモとなります。

例えば洗濯の動線は、入浴時に脱いだものを洗濯し、干して収納するまでの一連の流れを一つの場所にまとめると時間の短縮に。洗面所とキッチンを横並びにすると、「朝ごはんをつくる合間に洗濯を終わらせる」などの同時進行もスムーズになります。お掃除ロボットや洗濯乾燥機を使う予定があるなら、使いやすい場所にすっきりしまえる収納場所を確保しましょう。

悩み2|家事の負担が妻に偏っている

「時短勤務の妻ばかりが家事をすることになってしまう」「自分ばかり家事の負担が重い」など、うまく家事シェアできないと不満が溜まってくるもの。1人ががんばるのではなく、家族みんなで家事に参加できるしくみづくりが大切です。

例えば、掃除道具や調理グッズがどこにあるかわかりにくいと、家事への参加がおっくうになってしまいます。わかりやすい収納を心がけることで、誰でも掃除や料理に手を出しやすくなります。コートの脱ぎっぱなしを防ぐために玄関横にクローゼットをつくったり、子どもが自分の持ち物を自分で管理できるロッカーをつくったりと、それぞれが自分のことは自分でできるような環境を整えることも有効です。

悩み3|平日に食材の買い出しが難しい

平日にこまめにスーパーに行けないなら、週末のまとめ買いが必須。しかし、大量の食材を保管する場所がなければ、まとめ買いは難しいですよね。買い置きをしたいなら、大きめのパントリーを設けましょう。

ただし大きすぎると今度は、賞味期限などの管理が大変に。家族にあわせたサイズ感が大切です。すぐに食べられる冷凍食品などをたくさんストックしておきたいなら、大きめの冷蔵庫をおけるスペースを確保します。

悩み4|仕事中に雨が降るかも?洗濯物がたまってしまう

思い切って晴天の日でも乾燥機を使って、干すという作業自体をなくしてしまう方法もあります。外に干すのをやめてしまえば、花粉対策にもなりますね。

干す作業はあまり気にならないなら、室内干しのスペースや、屋根つきのバルコニーなどを設けると、仕事中に雨が降るかもという心配がいりません。ハンガー収納にすれば、そのままクローゼットにしまえるので、たたむ手間が省けます。

家族の時間や子育てに関する悩み

仕事で忙しくても、子どもとの時間、家族との時間は大切にしたいものです。ゆとりをもって家族がお互いに支え合える家をつくりましょう。

悩み5|子どもとの時間がなかなかとれない

子どもが小さいうちは、遊ぶのも食べるのもLDK(リビング・ダイニング・キッチン)が生活の中心です。くつろぐスペース、食べるスペース、家事するスペース・・・それぞれのつながりを考えることで、親子で会話を交わす時間が増えるでしょう。

子どもがリビング学習できるワークスペースや、学校の道具やプリントを整理するコーナーをリビングに設けると、忙しくても子どもの育ちをしっかりサポートできます。週末には家の庭や畑で野菜を育てるなど、家族で共通の趣味をつくるのもおすすめです。

悩み6|学校の予定や習い事に悩まされる

子どもの描いた絵や写真を飾れるファミリーギャラリーは、子どもが大きくなったら伝言板としても使えます。学校の予定表や習い事のスケジュールをはったり、お互いにシェアしておきたい情報を書き込んだりできて便利です。学校から配られるプリントや提出書類は、家族みんなが見やすい場所で管理できるようにするのがおすすめです。

悩み7|1人でゆっくりできる時間がない

家族での時間も大切ですが、自分ひとりで心をリセットできる空間を設けるのも良いですね。家事室や書斎など、リビング以外に過ごせる場所をつくってみませんか。大人はもちろん、お子さんが少し大きくなってからも、好きな時間を過ごせる場所は役に立ちますよ。リビングの近くに設けると、家族の気配をほどよく感じながらひとり時間を楽しめます。

まとめ

マイホームを計画するときには、家族のライフスタイルや理想の暮らしに合わせて工夫することが大切です。どんな家でどんな暮らしがしたいのか、設計士や担当者に理想や夢をたくさん語ってみてください。

私たちは、忙しい毎日に「ホッと一息」つくことができる、そんな自分らしく心豊かに暮らせる家づくりをおこなっています。

暮らしにゆとりが生まれれば、生活に彩りや豊かさを与えます。もちろん便利家電を使うのも効果的ですが、間取りづくりにも家事時短のヒントがあります。

「1日たったの30分」かもしれませんが、1週間にすると3.5時間、1ヶ月で15時間も差がつくことに!家族でゆっくりくつろいだり趣味を楽しんだり、そんな有意義な時間が持てるような、家事時短につながる間取りのアイディアをご紹介します。

洗濯がサクッと終わる間取り【10分短縮】

~洗濯にかかる家事時間~

・衣類の仕分け:5分

・干す:10分

・たたむ:10分

・収納する:5分

ランドリースペース→5分短縮!

洗濯は「洗う→干す→たたむ→収納する」と移動の多い家事。洗うところは洗濯機がやってくれたとしても、それ以外の作業に意外と時間がかかっています。

ランドリースペースを設けて、「洗う」から「収納する」まで一つの場所で一気にできれば、洗濯にかかる時間をぎゅっと短縮。キッチンの近くにつくれば、家事の同時進行でさらに効率がよくなります。

ファミリークローゼット→5分短縮!

子どもたちの衣類はそれぞれの個室に、夫婦の衣類は寝室に・・・と収納する場所が分かれていると、たたんだ衣類を仕分けして運ぶのにも一苦労。ファミリークローゼットを設けて、家族の衣類は1ヶ所にしまえば楽ちんです。朝の身支度にバタバタしてしまう方にもおすすめですよ。

掃除がサクッと終わる間取り【10分短縮】

~掃除にかかる家事時間~

・掃除機をかける:15分

・トイレ掃除:10分

・お風呂掃除:10分

掃除機をかけやすい間取り→5分短縮!

家中をぐるっと回遊しやすい間取りにすれば、掃除機をかける時間は圧倒的に短縮。コンセントの位置にもこだわりましょう。お掃除ロボットを使う場合も、広い範囲を一気に掃除できる間取りが理想的です。また、ホコリはお部屋の角や隅にたまるもの。段差や凹凸が少ないシンプルな間取りのほうが綺麗にしやすくなります。

散らかりにくい収納→5分短縮!

人の手で掃除機をかける方も、ロボット掃除機を使う方も、掃除の前には必ず床にモノが落ちていない状態にしなければなりません。意外とこの作業が面倒で、こまめに掃除できないという方も多いもの。家族が使ったモノを自然と片付けられる収納にすれば、思い立ったときにぱっと掃除に取りかかれます。「モノのサイズに合わせた収納を、使う場所の近くに設ける」という基本に則って、家族のライフスタイルに合わせた収納を考えましょう。

ごはんの準備・片付けがサクッと終わる間取り【10分短縮!】

~料理にかかる家事時間~

・食材の買い出し:30分

・冷蔵庫にしまう:5分

・調理:60分

・配膳:5分

・片付け:20分

家族みんなで作業できるキッチン→5分短縮!

広々としたキッチンにして、家族みんなで調理・配膳・片付けを。作業台のまわりをぐるっと回遊できるアイランドキッチンなら、2、3人が一度にキッチンに立っても、お互いが邪魔にならずスムーズに作業できます。1人なら大変なお皿洗いも、みんなでおしゃべりしながらやれば、楽しい家族のコミュニケーションタイムに。

ダイニングへのスムーズな動線→5分短縮!

家事時短のための動線を考えるなら、ダイニングテーブルとキッチンはなるべく近くに。配膳や片付けが楽になります。家族がくつろぐスペースからキッチンが見えれば、子どもたちがお箸やお皿を出すなどのお手伝いにもつながります。自分で食べたお皿は自分で下げるなど、自立もはぐくむ間取りです。

まとめ

忙しい共働き夫婦や子育て世帯にとって、生活の質を上げるために家事の効率化は欠かせません。マイホームを建てるときに家事動線をしっかり考えて間取りのベースをつくっておくことで、効率化がスムーズに進みます。

私たちは、忙しい毎日に「ホッと一息」つくことができる、そんな自分らしく心豊かに暮らせる家づくりをおこなっています。

広々とした開放感があり、窓からは太陽の光がたっぷり降り注ぐ・・・やはり吹き抜けがあると、家が一気に素敵な雰囲気になります。吹き抜けには憧れるけれど、「寒くないの?」「どうやってお掃除するの?」など不安やギモンもでてきますよね。そこで今回は、吹き抜け空間にまつわるギモンに徹底的にお答えします。

ギモン1|吹き抜けって寒い?エアコン代が高くなる?

今の高気密高断熱の家では、昔のようにスースーと寒かったり、エアコン代が極端に上がったりすることはありません。断熱材をしっかり入れたり、熱を伝えにくい窓を採用したりすることで、外の寒さが室内に伝わりにくくなるのです。エアコンで暖めた空気を長時間保ち、余計なエネルギーを使いません。

基本的に「暖かい空気は上に、冷たい空気は下にいく」という性質があるので、床暖房などで下から暖めたり、天井のシーリングファンで空気を循環させたりするのも効果的です。

床暖房は高いというイメージを持たれる方も多いですが、しっかり断熱すれば「電気代はそんなに大きく変わらなかった」という方がほとんど。

むしろ今、断熱が不十分で寒々しい家に住んでいるなら、マイホームを建てたあとは「前の家より暖かくて快適なのに、光熱費も安くなった!」というケースも多いものです。

ギモン2|夏の暑さや日差しはどうなの?

夏の太陽は高い位置に、冬の太陽は低い位置に見えます。この角度に合わせたひさしや軒をつくれば、「夏の日差しは避けながら、冬はしっかりと室内に太陽の光を入れる」ようにうまく日射をコントロールすることが可能です。ほどよい光が部屋全体に行き渡るので、吹き抜けの家では昼間の照明が不要なケースがほとんどです。

ギモン3|高い場所の窓はどうやって掃除するの?

最近は、吹き抜けの上の方まで届く、便利なお掃除グッズが豊富。持ち手を長く伸ばせるモップ、ガラスワイパーなどを使えば、脚立にのぼらなくても安全に掃除ができます。

吹き抜けの窓や照明の汚れは、主にホコリやクモの巣などの軽い汚れ。照明やシーリングファンについたホコリは、モップでさっと払うくらいの簡単なお掃除で綺麗になります。

窓は長い柄付きスポンジで拭いたり、クロスに洗剤を含ませて擦ったりすればピカピカに。窓の外側の汚れも、ホースで水をかけてワイパーで水を切るなど、自分でもお掃除が可能です。

ギモン4|吹き抜けの照明はどんなものにしたらいい?

吹き抜け全体を1つのライトで照らすのは難しいため、いくつかの照明を組み合わせるケースがほとんどです。例えば通常の1階分の天井高だと、シーリングライトを天井に1つ設置すれば、部屋全体が十分に明るくなりますよね。しかし吹き抜けの天井に同じものを設置しても、下の方は暗いままです。

では、ペンダントライトを吹き抜けの真ん中の高さに吊るしたらどうでしょうか?これだと空間全体はなんとなく明るくなりますが、手元の明かりが不十分で本を読むには暗すぎるかもしれません。スポットライトで手元の明るさを足してあげると、「空間全体の明るさ」も「手元の明るさ」もしっかり確保できます。

ほかにも、壁付けライトや梁を活用して上部を照らしたり、間接照明やフロアライトを組み合わせたり。適切な照明計画で、さらに素敵な空間がつくれますよ。

まとめ

「吹き抜けをつくったら寒かった」「夏の直射日光がつらい」もしそういった声があれば、それは断熱や日射コントロールなどの計画がうまくいっていないということ。太陽の光や熱などの自然エネルギーをうまく活用できるよう計画した家では、省エネで快適な生活が叶います。

モデルハウス「kokage Salon」は、「平屋のようなリビング」がコンセプト。「吹き抜けをつくるのが一番上手な工務店」として、心地よく暮らせる空間をつくっています。もし狭い土地でも開放的な家を建てたい、明るくて開放的な家にしたいといった方がいたら、ぜひ一度ご相談ください。

私たちは、家づくりを通して「心の豊かさ」を育てることを大切にしています。暮らしを充実させ、健康な心と体をはぐくむ家に。もちろん子育てまっただなかの暮らし方だけでなく、将来設計まで考えることも大切です。今回は、「子育て」に目をむけた、住まいづくりのアイディアをご紹介します。

1.家に「自然」を取り入れる

戸建て住宅には庭がついてきますが、せっかくの庭を活かしきれていないご家庭も多いもの。街なかで育つ子どもにも、自然とのつながりを。子どもたちがのびのびと学べる場として活用してみませんか。

庭と畑

kokageの家では、リビングから見える場所に庭や畑をつくっています。小さくても家庭菜園ができる畑をつくれば、親子で野菜やハーブ、果物などを育てることができます。自分が育てた野菜の味は格別!「食」に対して自然と興味をもつきっかけにもなります。

吹き抜け

リビングには吹き抜けをつくり、自然の光や風、外の景色をたっぷりと取り入れます。ぽかぽかと光あふれる居心地のよいリビングには、家族が自然と集まるように。1階と2階がつながりをもつので、2階にいる子どもたちの気配もほどよく感じられます。

大きな窓

リビングに大きな窓をつくることで、家の「内」と「外」をつなげます。室内で生活が完結せず、ウッドデッキや庭にまで生活空間が広がるように。子どもたちも自然と庭や畑に興味がもてます。大きな窓をつくるなら、部屋が暑くならないよう断熱性を高めることや、防犯やプライバシーを考えて外からの目線に配慮することも大切です。

2.健康な体を育てる家づくり

家は、一日のうち多くの時間を過ごす場所。過ごす時間の長さだけ、体にも大きな影響をおよぼします。マイホームをもつなら、子どもがのびのびと健康に育つ、安心安全の住宅環境を整えませんか。

自然素材

壁や床など直接お肌でふれる部分には、無垢材や紙などの自然素材を。無垢材にはほどよいぬくもりと柔らかさがあり、冬でも裸足で気持ちよく過ごせます。傷がつく心配もあるかもしれませんが、オイルを塗ったりヤスリで削ったり、お手入れしながら長く使えますよ。

高気密高断熱

「冬場、お風呂場にはいったときにヒヤッとする」特に古い家でよくみられる室内の温度差は、健康にも悪影響。ヒートショックといって、血圧の急激な上下で体に大きな負担がかかります。高気密高断熱にすることで、家全体が夏は涼しく冬はあたたかくなります。

換気システム(第一種換気システム)

アレルギーやぜんそくなどの原因のなかには、家の環境によるものも。花粉やホコリ、カビやダニ、気になるニオイや煙・・・汚れた空気はなるべく室内にためこまないようにしたいですよね。適切な換気計画をすれば、こまめに窓をあけなくても、自然と24時間キレイな空気に整えられます。

3.自然と学べる環境づくり

家のあちこちに、子どもが自然と学習できる場を。「勉強しなさい!」と無理やり勉強机にむかわせるのではなく、子どもがめいっぱい遊びながら学習意欲を高める家にしませんか。

ファミリーライブラリ

リビングに本棚を置けば、子どもが本を手に取る機会が増えます。「本を読みたい!」と思ったときに、いつでもさっと本を取り出せる環境に。隣にパパやママの本を置けば、ふと手にとって興味の幅が広がることもあるかもしれません。

スタディスペース

最近は、リビング学習も人気。リビングにデスクを設けたり、ダイニングテーブルの近くに学習用品の収納場所をつくったり。小さいうちはリビング周辺に学習環境を整えると、勉強へのハードルがぐっと下がります。

キッズスペース

ホールや土間を利用して、子どもが自由に遊べるスペースを。ほどよく目の届く場所を遊びの空間にすると、家事をしながら子どものようすを見守れます。「ここは思いっきり散らかしてもいい場所!」と決めると、それ以外のスペースが散らかりにくくなる効果も。

4.子どもの自立をうながすアイディア

子どもが成長してくると、家の中を散らかしたり、全く家事を手伝ってくれなかったり。「どうしてうちの子は何もしないのかしら!」なんて思うこともあるかもしれません。子どもが自然と動く習慣を身につけるには、住まいの間取りも重要です。

オープンキッチン

鍋やお皿やコップがどこに収納されているか分からなければ、子どもはお手伝いしたくても難しいですよね。オープンキッチンや、家族にもわかりやすい収納にすることで、子どもも自然と家事に手が伸びるように。お母さんに「ありがとう!」「助かる!」と褒められれば、何度だってやりたくなります。

自分専用収納スペース

お片付けの習慣を身につけるには、「片付けなさい!」と口うるさく言うより、“子どもがラクに整理整頓できるような環境”を整える方が効果的。学校や保育園のロッカーのように、リビング周りにも子ども専用の収納スペースがあると便利です。朝の準備や、帰宅時の片付けを身につけて、徐々に自立へとみちびきます。

5.家族がつながる間取りの工夫

小さなころは親から離れなかった子も、成長とともに自然と親から離れていくもの。成長に合わせた距離感で、子どもの変化に気づける住まいをつくりましょう。

子ども部屋

個室を与えるベストな時期は、子どもによってさまざま。小学生から1人で眠れる子もいれば、個室だとなかなか勉強に集中できない子もいます。ポイントは、いろいろなパターンに対応できる間取りにすること。寝る場所や勉強場所をいっぺんに個室に移すのではなく、「おためしで個室に寝てみる」「勉強はまだリビングで」など、少しずつステップアップするといいそうです。

リビング階段

子どもが成長しても、自然と家族と顔を合わせるような動線が理想。リビングに階段を設置し、「玄関→リビング→階段→2階の個室」と移動する間取りも人気です。子どもが出かけるときや帰ってきたときに必ずリビングを通るので、「いつ出かけたのか分からない」といったことがありません。

まとめ

仕事に家事に育児にと、毎日忙しい子育て期。のびのび子育てできる家で、子どもも大人も笑顔で穏やかに、毎日の暮らしを楽しみたいですね。

注文住宅だからこそ、さまざまな工夫ができます。子どもがどのように育ってほしいか、家族みんなでどんな暮らしを送りたいか、そして子どもが巣立ったあとにはどんな生活をしたいのか・・・今と未来の暮らし方をイメージして、家族に合わせた住まいをつくりましょう。

仲山工務店設計事務所は、以下の通り2030年度に向けたZEH普及目標を策定いたしました。

ZEH目標値(新築注文住宅)

令和1年(2019年)…50%

令和2年(2020年)…70%

令和3年(2021年)…80%

令和4年(2022年)…80%

令和5年(2023年)…80%

令和6年(2024年)…80%

令和7年(2025年)…90%

令和8年(2026年)…90%

令和9年(2027年)…90%

令和10年(2028年)…100%

令和11年(2029年)…100%

令和12年(2030年)…100%

ZEH実績値(新築注文住宅)

令和1年(2019年)…50%

令和2年(2020年)…100%

令和3年(2021年)…100%

令和4年(2022年)…100%

令和5年(2023年)…100%

令和6年(2024年)…100%

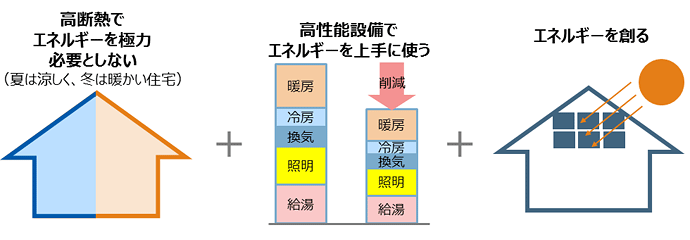

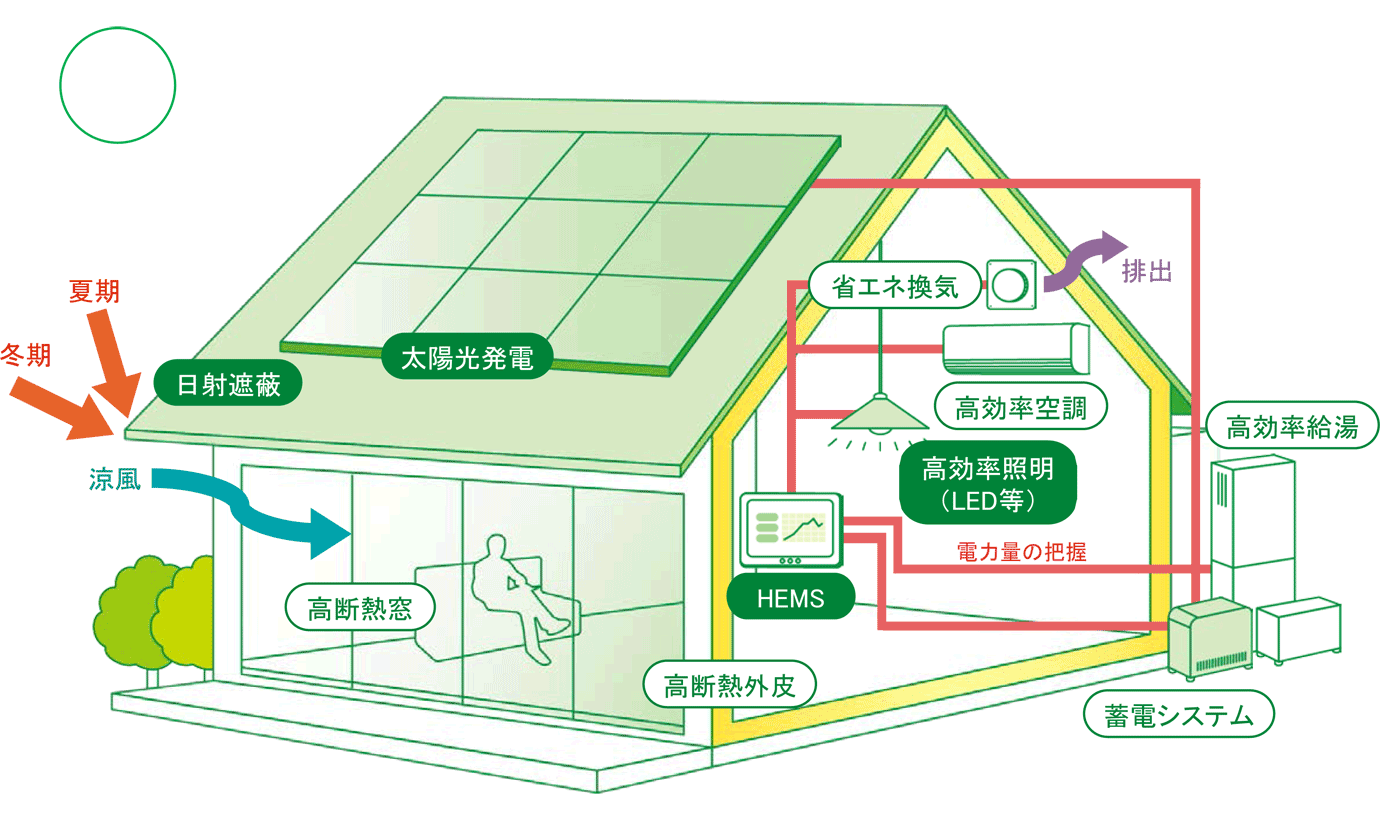

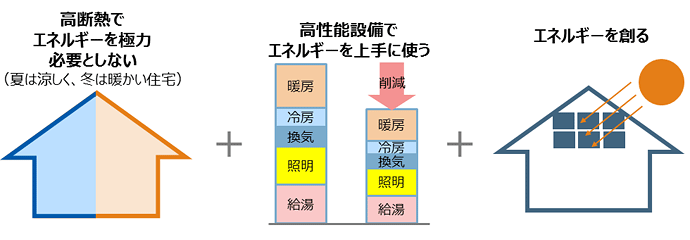

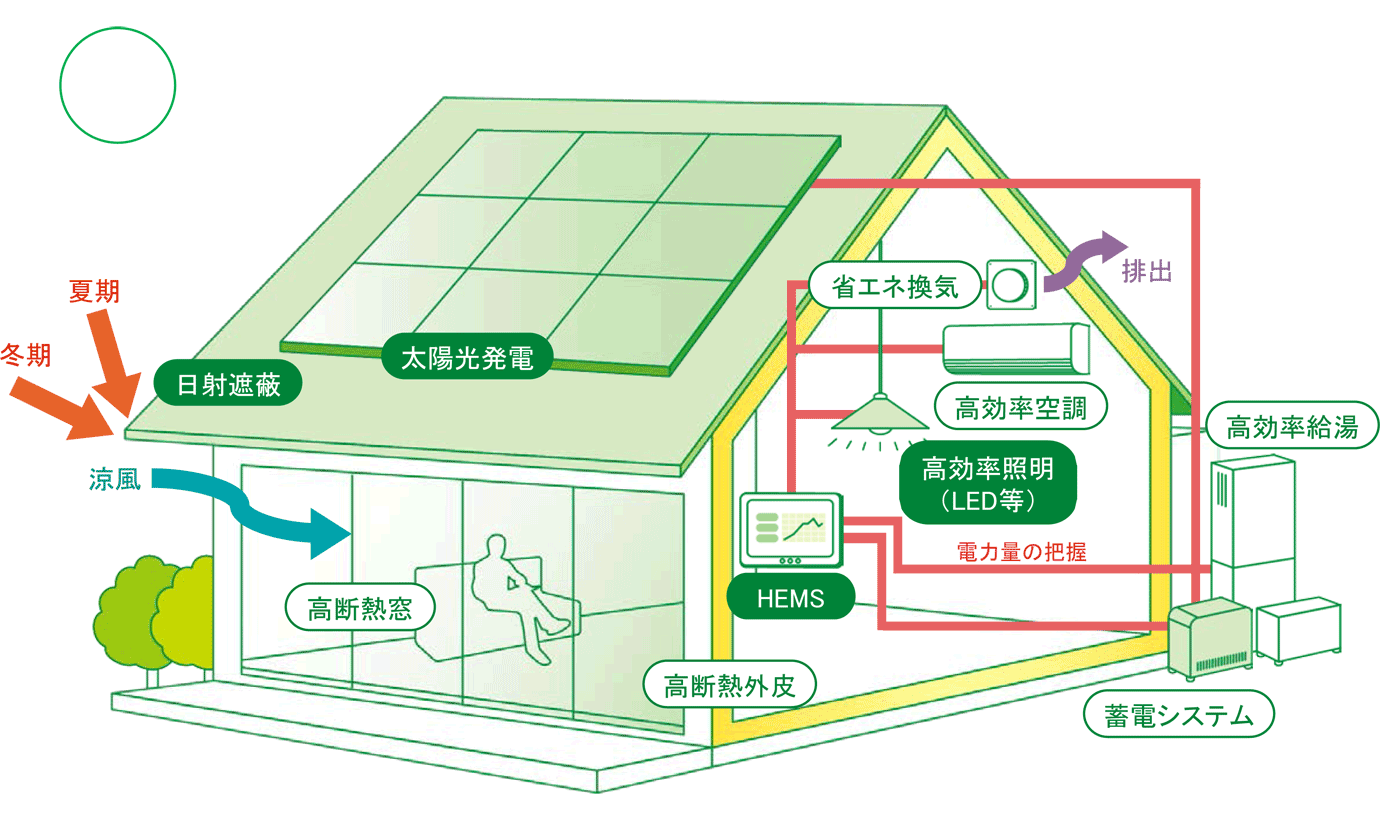

1.ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは

ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」です。

2.ZEHを取り巻く現状

経済産業省では、「2020年までにハウスメーカー等の建築する注文戸建住宅の過半数でZEHを実現する」という政府目標の達成に向け、課題と対応策を整理した「ZEHロードマップ」を関係省庁等と共に策定(2015年12月)し、当該ロードマップに基づき普及に向けた取り組みを行っています。

3.ZEH普及に向けた政府の目標

【1】エネルギー基本計画

我が国では、「第4次エネルギー基本計画」(2014年4月閣議決定)において、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す」とする政策目標を設定しています。

【2】地球温暖化対策計画

「地球温暖化対策計画」(2016年5月閣議決定)において、「2020年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上をZEHにすることを目指す」としています。

【3】未来投資戦略2017

2017年6月に閣議決定された「未来投資戦略2017」では、「2030 年までに新築住宅・建築物について平均で ZEH・ZEB 相当となることを目指す」こととし、中短期工程表のKPIとして「2030年の新築住宅及び新築建築物について平均でZEH、ZEBの実現を目指す」こと、及び「2020年の新築住宅の省エネ基準適合率を100%とし、ハウスメーカー等の新築注文戸建住宅の過半数をネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化する」ことを位置付けています。

経済産業省HP参照

平素は格別のお引き立てを賜り、誠に有難うございます。

この度、オフィシャルWebサイトを開設したことをご報告いたします。

今後、情報をより分かりやすくお伝えできるウェブサイトとなるよう、更なるコンテンツの充実を図って参ります。

本サイトを通じて、皆様により一層家づくりに役立てていただければ幸いです。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。